高中数学常见的课型类型与价值

在高中数学的教学体系中,科学划分课型是提升教学效率的关键,常见的课型主要包括以下几类,每种类型承载着独特的功能:

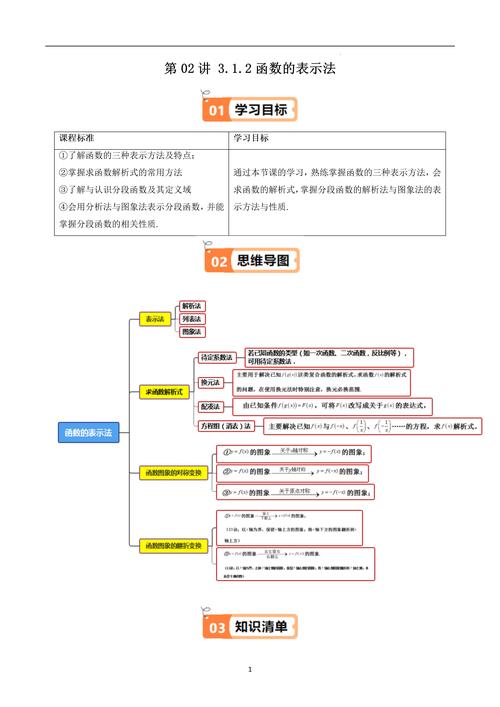

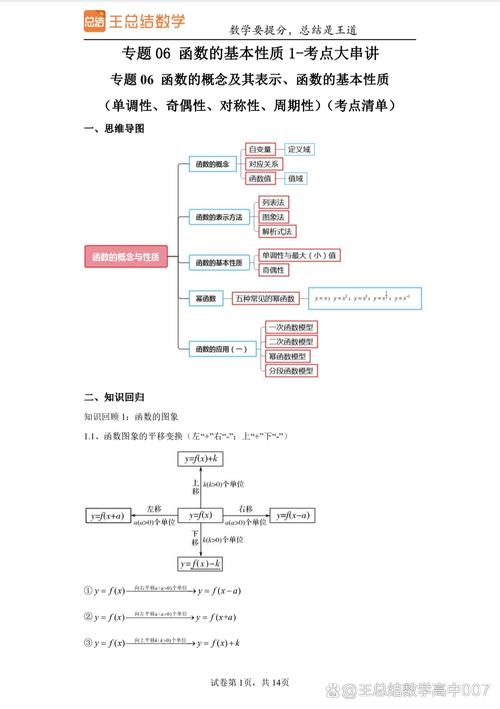

◆ 新授课:构建知识根基 这是数学学习旅程的起点,核心目标是引导学生首次系统接触、理解并初步掌握全新的数学概念、原理、公式或方法,教师通过精心的情境创设、清晰的逻辑推导和典型例题示范,帮助学生建立正确的认知框架,学生刚接触三角函数定义、导数概念或立体几何的公理体系时,新授课为其打下不可或缺的理论基础。

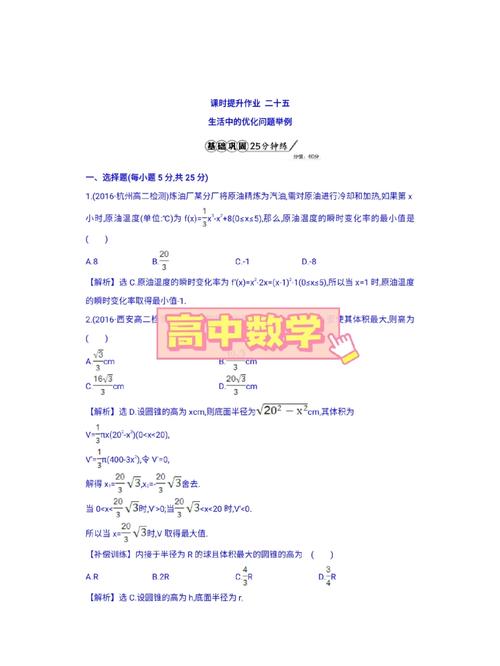

◆ 习题课:锤炼运用能力 新知识输入后,习题课承担着巩固与深化的重任,其核心在于指导学生如何将所学理论迁移到具体问题解决中,课堂聚焦于解题方法的剖析、解题规范的训练以及思维策略的优化,通过精心设计的变式练习,学生得以熟练基本技能,体会数学思想(如分类讨论、数形结合)的灵活运用,并逐步提升解题的速度与准确度。

◆ 复习课:整合知识网络 复习课旨在打破章节壁垒,对某一阶段(如一个单元、一个学期或某个主题如函数、解析几何)所学知识进行系统梳理、归纳与升华,教师引导学生构建知识网络图,辨析概念间的区别与联系,提炼核心方法与易错点,复习课帮助学生从整体视角把握知识结构,深化理解,弥补薄弱环节,为综合应用奠定坚实基础。

◆ 讲评课:聚焦诊断提升 通常紧随测验或重要作业之后,讲评课的核心价值在于精准诊断学习效果,教师深入分析学生答题情况,重点讲解共性错误、典型困惑和高频失分点,揭示问题产生的深层次原因(如概念模糊、运算失误、思路偏差),有效讲评不仅提供正确答案,更重视暴露思维过程,引导学生反思纠错,掌握严谨的解题步骤,鼓励学生建立错题本是此课型的重要延伸。

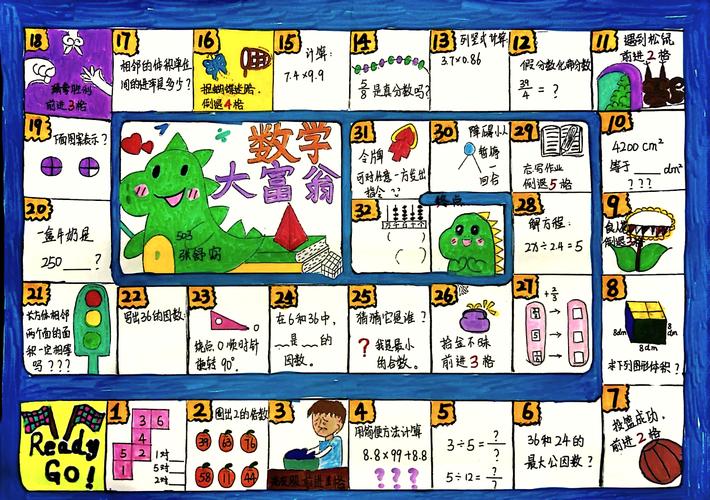

◆ 实验与活动课:激发探索兴趣 这类课型强调学生的主动参与和实践体验,借助数学软件(如几何画板)、实物模型、数据调查或数学游戏等方式,学生动手操作、观察猜想、合作探究数学规律,利用技术验证函数图像变换、探究几何体的截面性质或模拟概率实验,这类课程能有效激发学习兴趣,培养动手能力、创新意识和数学建模的初步素养,体会数学的生动性与应用价值。

作为教育工作者,深刻理解并灵活运用这些课型,如同掌握了一套精密的组合工具,新授课奠基,习题课固本,复习课织网,讲评课纠偏,实验课激趣——它们环环相扣,共同编织起学生数学能力成长的阶梯,课堂的活力,往往就体现在教师根据学情和目标,在这几种基本形态间的智慧切换与融合创新之中,而非某种固定程式的重复,衡量一堂数学课的价值,最终要看学生思维是否真正被激活,困惑是否得到真实解决,能力是否获得实质提升,这远胜于课型名称本身。教学的艺术不在于课型的标签,而在于能否让抽象的符号在学生思维中生长出理解与创造的力量——这才是粉笔灰落下的地方,真正值得关注的厚度。

发表评论