做工程类小学数学题?掌握这4步,解题思路超清晰!

工程类小学数学题,常常把修路、建桥、运材料等生活场景融入题目,这类题看似复杂,实则考查孩子将实际问题转化为数学语言的能力,作为拥有20年一线教学经验的小学数学教师,我观察到许多孩子卡在第一步——理解题意,只要掌握系统方法,工程问题也能迎刃而解。

第一步:精准阅读,圈出关键信息(别急着动笔!)首要任务是逐字逐句仔细读,工程题往往包含多个条件和隐藏关系,用笔圈出:

- 工程总量: 修一条1200米的路”、“要生产300个零件”。

- 工作效率(速率): 甲队每天修40米”、“师傅每小时做15个”。

- 工作时间: 两队合作了5天”、“实际用了8小时”。

- 参与对象及关系: 是单独做?还是合作?先后顺序如何?乙队单独修需要30天”、“两人合作效率提高”。

举个具体例子: “工程队计划20天修完一条公路,实际每天比计划多修50米,结果提前5天完成,公路全长多少米?”

- 关键信息:计划时间(20天)、实际效率变化(+50米/天)、实际时间(20-5=15天)、求总量(全长)。

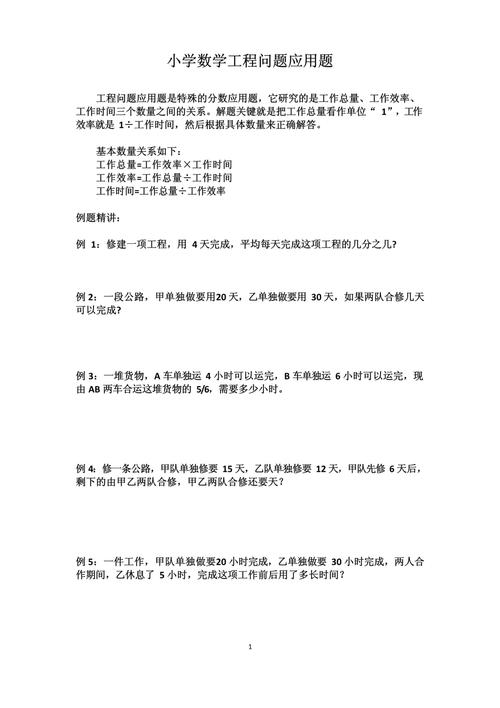

第二步:化“工程”为“数学”,找出核心关系 工程问题的核心公式其实很简单:

- 工作总量 = 工作效率 × 工作时间 这个公式就像万能钥匙,解题目标通常围绕这三个量中的一个(常是求总量或时间),而题目会提供另外两个量(或其关系)的信息。

继续上例分析:

- 设原计划每天修X米。

- 计划总量 = 计划效率 × 计划时间 → 总量 = X × 20

- 实际效率 = X + 50 (米/天)

- 实际时间 = 20 - 5 = 15 (天)

- 实际总量 = 实际效率 × 实际时间 → 总量 = (X + 50) × 15

- 关键:计划修的路和实际修的路是同一条路,总量不变! X × 20 = (X + 50) × 15

第三步:清晰列式,求解未知数 将第二步中建立起来的等量关系,用数学算式(或方程)明确写出来,小学阶段常用方程或算术方法。

解上例方程: 20X = 15(X + 50) (总量相等) 20X = 15X + 750 (去括号) 20X - 15X = 750 (移项) 5X = 750 X = 150 原计划每天修150米,公路全长 = 150 × 20 = 3000米。 验证:实际每天修150+50=200米,15天修200×15=3000米,正确。

第四步:反思答案,回归现实意义 算出答案后,务必问自己:

- 这个数字大小合理吗?(如修路3000米比300米更符合常理)

- 单位是否正确?(米、天、个等)

- 是否符合题目所有条件?(代入原题检查)

- 有没有其他解法?(一题多解锻炼思维)

重要提示:

- 合作问题: 当多个对象(如两队、两人)合作时,总效率是它们各自效率之和,例如甲队效率1/10(表示每天完成总量的1/10),乙队效率1/15,合作效率 = 1/10 + 1/15 = 1/6,合作所需时间 = 1 ÷ (1/6) = 6天。

- 单位统一: 确保效率(如米/天、个/小时)与时间单位(天、小时)匹配。

- 善用份数/比例: 有时设工作总量为“1”(看作整体1份),用分数表示效率会更简便。 是训练孩子数学建模能力的绝佳途径,解题过程本身的价值远高于最终答案,家长和老师应引导孩子关注“如何思考”而非仅仅“答案是什么”,在我的教学实践中,坚持使用这四步法的孩子,面对复杂情境时更能理清头绪,数学思维也愈发严谨灵活,这,才是数学学习的真正意义所在。

发表评论