在小学数学的学习过程中,“题海战术”是一个常被提及、也备受争议的方法,简单说,就是通过大量、重复地做题来提升成绩,这种方法效果究竟如何?是否值得提倡?我们需要从多个角度理性看待。

短期效果:熟练度的提升

不可否认,大量做题有其一定价值,对于基础的计算规则、公式应用和特定题型的解题步骤,反复练习确实能提高速度和准确性,当孩子在考试中遇到熟悉的题型时,能够迅速反应,减少因生疏导致的错误,这种“熟能生巧”在应对标准化考试、追求短期分数提升时,效果可能比较直接。

长期隐患:不容忽视的弊端

过度依赖题海战术,其带来的问题往往大于收益:

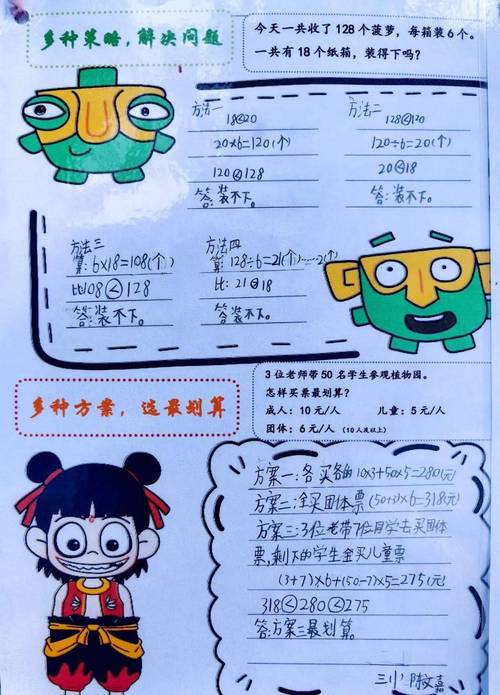

- 扼杀思维活力: 数学的核心魅力在于逻辑推理、问题解决和创造性思考,大量重复性练习容易让孩子形成思维定势,习惯于套用模式解题,而忽略了理解题目本质、探索多种解法、分析错误原因等更深层次的学习,这不利于培养真正的数学思维和解决新问题的能力。

- 消耗学习兴趣: 数学本可以很有趣,但当学习变成枯燥、机械的刷题,尤其当题目难度超出孩子当前理解力时,很容易让孩子感到挫败、厌倦甚至恐惧,失去兴趣是学习最大的敌人。

- 忽视理解根基: 题海战术往往侧重于“怎么做”,而非“为什么这么做”,孩子可能熟练解题,但对基本概念、算理的理解并不扎实,一旦题目形式稍作变化,或者需要综合运用知识时,就可能束手无策,扎实的概念理解才是数学能力大厦的基石。

- 增加无效负担: 花费大量时间在重复性练习上,挤占了孩子阅读、运动、探索其他兴趣和发展综合能力的时间,这不仅影响身心健康,也违背了教育全面发展的初衷,教育部推行的“双减”政策,其重要目标之一就是减轻这类不必要的学业负担。

更优路径:科学练习与深度理解

与其陷入题海的漩涡,不如追求更科学、更有效的学习方式:

- 精讲精练,质重于量: 选择具有代表性的、能覆盖核心知识点和思维方法的题目,关键在于让孩子真正弄懂每一道做过的题,理解其考查点、解题思路的来龙去脉,并能举一反三,做透一道好题,胜过盲目刷十道普通题。

- 重视概念理解与过程: 学习新知识时,确保孩子清晰理解基本概念、公式定理的推导过程和应用场景,鼓励孩子用自己的话复述、解释解题步骤,而不仅仅是追求正确答案。

- 鼓励探索与提问: 营造允许犯错、鼓励提问的环境,引导孩子思考:“这道题还有别的解法吗?”“为什么我的方法是错的?”“这个知识点还能用在什么地方?”激发好奇心和探究欲。

- 错题分析是关键: 建立错题本并有效利用,分析错误不是简单地抄写正确答案,而是要找出错误类型(概念不清、计算失误、审题偏差、方法不当等),理解错误根源,并针对性补强,定期回顾错题比做新题更有价值。

- 联系生活实际: 将数学知识与现实生活情境结合,让孩子看到数学的实用性和趣味性,例如购物算账、测量物体、理解时间等,都能加深理解。

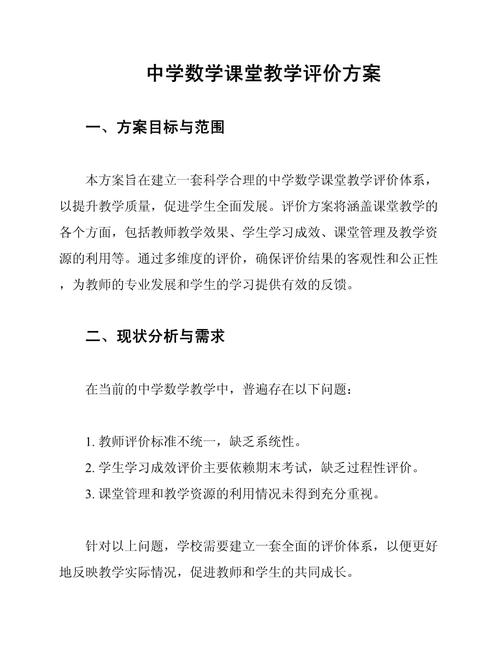

- 关注思维过程评价: 评价孩子学习效果时,不应只看答案是否正确,更要关注其思考过程是否清晰、逻辑是否严谨、方法是否合理,例如2023年某地小学期末考试就增加了对解题思路描述的考查分值。

资深小学数学教研员王教授指出:“数学能力的提升,核心在于思维的活跃度和对知识本质的把握,被动接受大量题目训练,远不如引导孩子主动思考、发现问题、尝试解决来得有效,保护孩子的学习内驱力,比暂时的分数更重要。”

作为教育工作者和家长,我们需要警惕单纯追求“量”的题海战术,提升小学数学学习效果,关键在于引导孩子理解概念、掌握方法、发展思维、保持兴趣,精心的选题、深度的思考、透彻的分析和适度的巩固练习相结合,才是培养孩子扎实数学素养和长久学习力的正途,让数学学习回归思维训练的本质,而非淹没在无尽的题海之中。

发表评论