点燃好奇心的教学策略 ✨

初中数学,不再是简单的加减乘除,它开始触及抽象思维的核心领域,这阶段的教学,不仅是传授公式定理,更是点燃学生对逻辑世界的好奇火焰,培养他们解决问题的韧性与智慧,如何让课堂真正成为学生探索与成长的乐园?关键在于策略的运用。

从生活出发,让抽象概念“活”起来

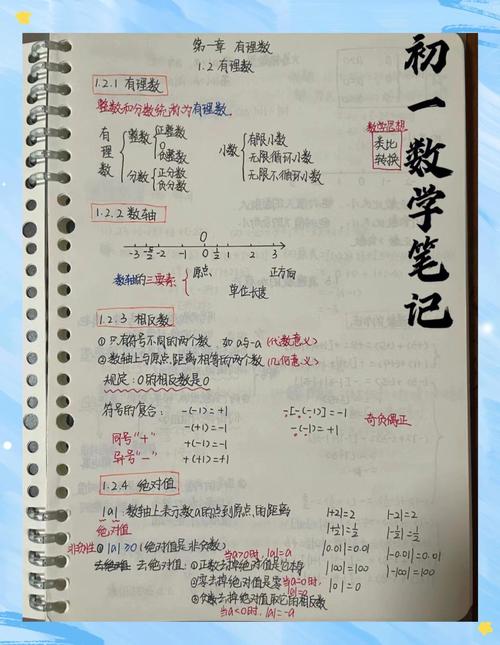

学生面对“负数”概念常感困惑,与其直接抛出定义,不如展示温度计的升降、海拔的高低、账户的盈亏,当学生看到零下温度、海平面以下的深度,负数不再是冰冷的符号,而是描述现实的有力工具,同样,讲解“函数关系”时,引入自动售货机的投入金额与饮料选择——投入不同金额,可选饮料随之变化,这种直观的依赖关系让函数概念瞬间清晰,将数学与学生生活体验紧密相连,抽象便有了温度,理解自然发生。

“逆向设计”锚定目标,让学习有的放矢

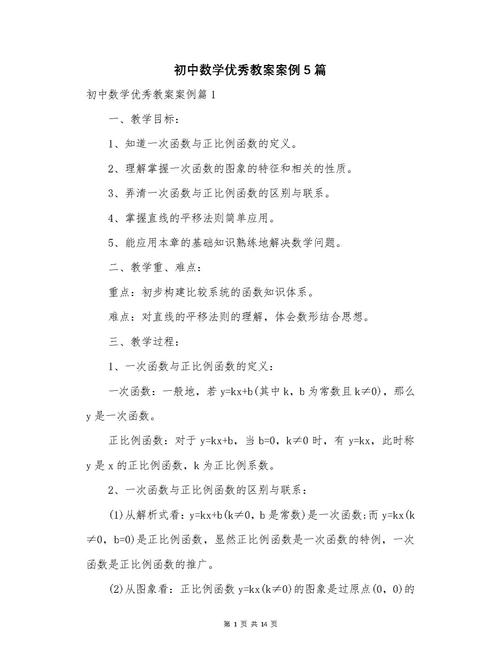

每堂课都应有清晰航向,采用“逆向设计”思路:首先明确这节课的核心目标是什么?学生最终能独立完成什么任务?例如教授“平行四边形性质”,目标不仅是记住对边相等、对角相等,而是能灵活运用这些性质证明线段或角的关系,围绕这个最终目标,设计层层递进的学习活动:观察实物模型发现猜想、动手测量验证、小组讨论证明思路、解决具体几何证明题,每一步都指向核心能力的达成,学生清楚知道自己为何而学、将去向何方,这种目标导向的教学避免了盲目性,大幅提升课堂效率。

制造认知冲突,激发深度探究欲望

平静水面难起波澜,在教授“三角形内角和为180°”时,先让学生随意画几个三角形并测量内角求和,结果汇总时,大部分接近180°,但总有细微出入,此时抛出问题:“是测量误差,还是理论本身不完美?”冲突产生了!引导学生思考:如何证明它必然等于180°?能否不用量角器?学生带着强烈疑问进入剪拼实验(将三个角撕下拼成平角)或几何推理(作平行线利用同位角、内错角),主动探索的意愿被极大激发,精心设计的认知冲突,是推动思维向深处漫溯的强劲引擎。

让思维可见,在对话中锤炼逻辑

数学是思维的体操,而思维需要表达才能被看见和锤炼,避免“一言堂”,创造安全、积极的讨论氛围,当学生尝试解决“一元一次方程应用题”时,鼓励他们大胆说出不同解题思路:“设未知数时,有人设总量,有人设部分量,哪种更简便?为什么?”鼓励学生相互质疑:“你列的方程依据是什么?能否解释等号两边的关系?”引导学生反思:“除了这种方法,还有其他途径吗?哪种最优化?”教师适时追问,引导思考走向纵深:“如果条件变化,比如速度增加了,方程该如何调整?”通过高频次、高质量的课堂对话,学生的逻辑推理能力、语言组织能力和批判性思维在互动碰撞中得到实实在在的锻炼和提升。

分层搭建阶梯,助力每个学生攀登

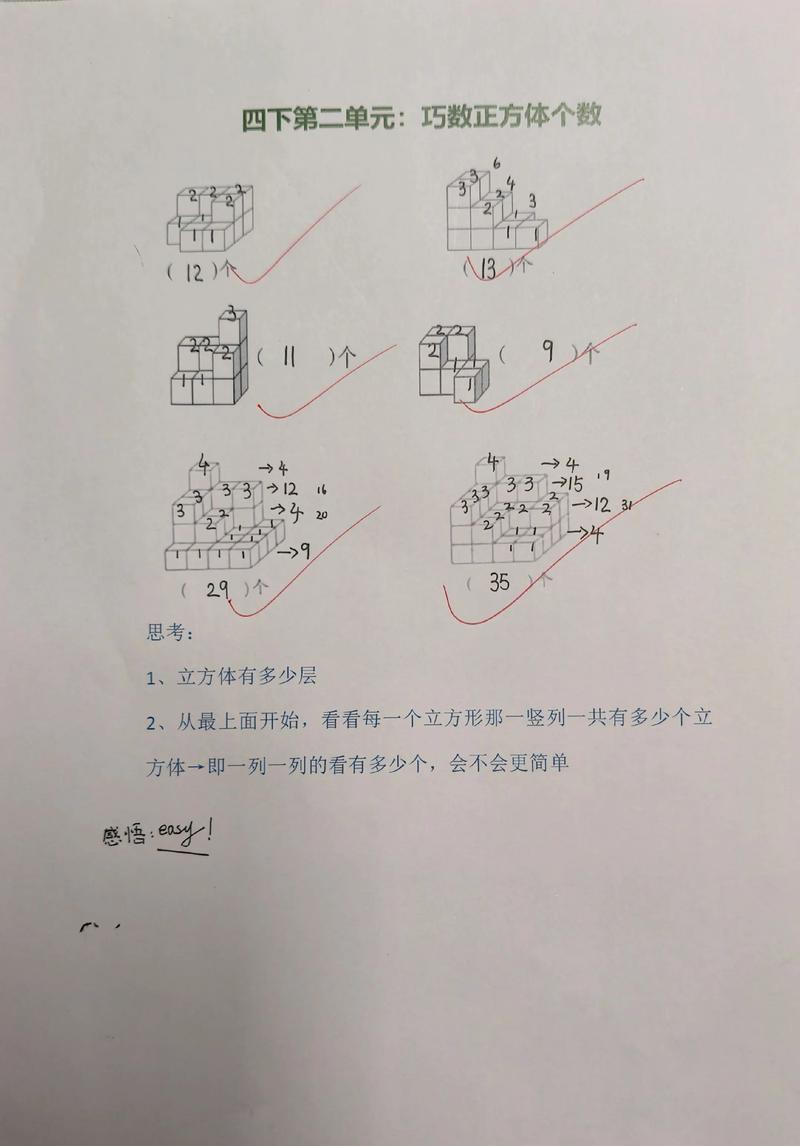

课堂上的学生能力参差是常态,面对“勾股定理应用”这类综合题,可以设计弹性任务链:基础层聚焦直接套用公式求边长(已知直角边求斜边);提高层需识别隐藏的直角三角形(如梯子靠墙问题);挑战层则融入方程思想(求折竹问题中折断处高度),允许学生根据自身情况选择起点,并提供相应层次的引导和资源,对基础薄弱者,耐心引导其回顾定理本身;对学有余力者,可引入“费马大定理”等数学史或趣味拓展题,确保每个学生都能在“最近发展区”内获得成功体验和有效提升。

善用技术工具,赋能高效学习

合理运用技术能突破传统教学限制,动态几何软件(如GeoGebra)让“二次函数图象随系数变化”的过程直观可视,学生拖动滑块,亲眼目睹a、b、c如何影响抛物线开口、顶点、对称轴,理解远胜死记硬背,在线即时反馈平台(如Kahoot!、ClassIn工具)能在课堂练习环节快速收集全班答题数据,精准定位共性难点,让教师调整讲解重点“一针见血”,技术并非目的,而是服务于深度理解与精准教学的得力助手。

多年教学实践让我确信:一堂真正优秀的数学课,其价值远不止于知识传递,它是在学生心田播撒好奇的种子,点燃探索的热情;是引导他们在面对复杂问题时,学会拆解、推理与创造;是在一次次的尝试与突破中,塑造不畏艰难、严谨求真的思维品质,当学生眼中闪烁求解的光芒,当他们在挑战后露出会心的微笑,这便是数学教育最动人的回响——它赋予学生的,是受益终身的思考方式与解决问题的核心力量。 🚀

还没有评论,来说两句吧...