这样教孩子做题更有效

小学一年级是孩子正式接触系统数学学习的起点,如何引导他们迈好这关键的第一步?掌握科学的方法,能让数学学习变得轻松又有趣。

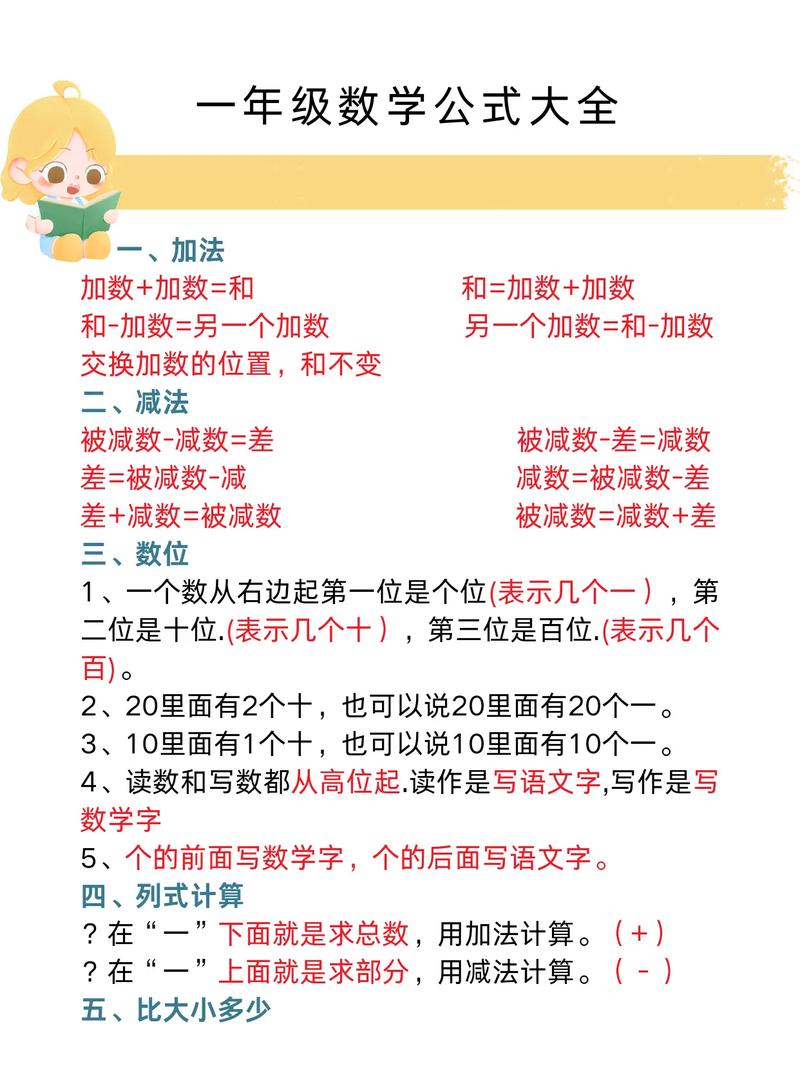

扎根“数感”基础,理解比计算更重要

- 数物对应是核心: 别急着写算式!让孩子反复练习点数——手指、糖果、书本、楼梯台阶……让数字“5”在孩子心中对应五块积木,而非空洞的符号,这是后续一切计算的根基。

- “分”与“合”的魔法: 通过实物操作理解加减本质。“你有7颗糖,给了妹妹2颗(拿走2颗),还剩几颗?” 动手分一分、合一同,孩子自然理解“7-2=5”、“3和2组成5”的含义,远比死记硬背有效。

- 善用小工具: 十格阵、数学小方块、数轴图都是可视化利器,在十格阵上摆弄圆片,加几就添上,减几就拿走,算式含义一目了然。

让学习“玩”起来,兴趣是最好的老师

- 数学融入游戏: “开小商店”:模拟买卖,练习付钱找零(认识人民币+计算);“扑克牌比大小”:认识数字大小;“跳房子算步数”:结合加减法……在玩中练,孩子乐此不疲。

- 儿歌与故事助力: 朗朗上口的数字儿歌、包含简单数学问题的趣味故事(如“小兔子采蘑菇,上午采了4朵,下午采了3朵,一共多少朵?”),能有效激发兴趣,加深记忆。

- 生活处处是数学: “帮妈妈分筷子(一人一双,几人需要几根?)”、“整理玩具(按颜色/形状分类计数)”、“看时钟(认识整点)”,让孩子发现:数学真有用!

练习有技巧,避免枯燥与挫败

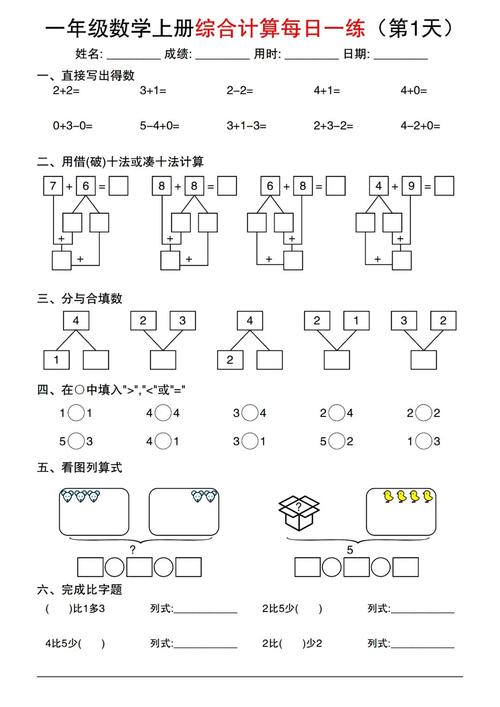

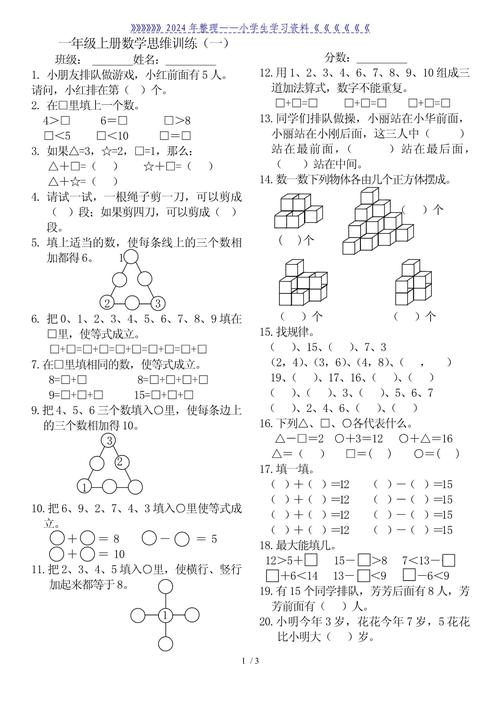

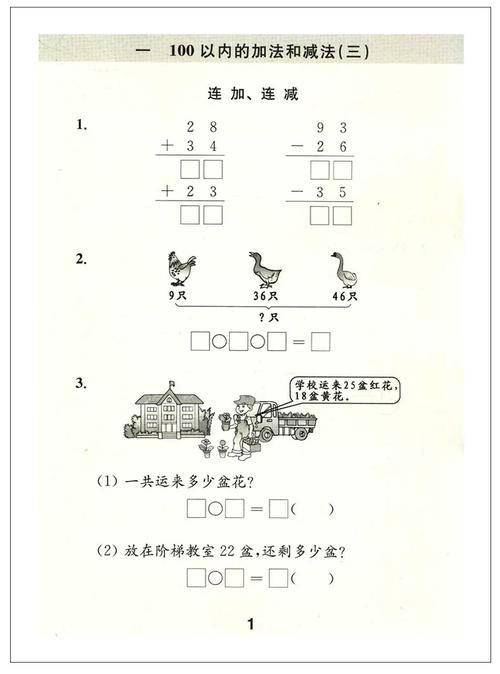

- 循序渐进,小步前进: 从10以内加减开始,熟练后再拓展到20以内,确保孩子在前一步站稳脚跟,再挑战下一步,基础不牢,后续学习会非常吃力。

- 重视过程,允许“慢”思考: 初期鼓励孩子用实物(手指、小棒)辅助思考,清晰表达思路:“我先有…,拿走了…,所以剩下…”,过程清晰比答案正确更重要。

- 错误是学习良机: 孩子算错时,避免简单否定:“不对!重做!” 尝试问:“能告诉妈妈你是怎么想的吗?” 了解其思路误区,针对性引导:“哦,你漏掉了这一颗,我们再数一遍看看?”

- 口算≠唯一标准: 口算熟练度需要时间积累,初期允许孩子借助工具或在纸上画图计算,理解透彻后,速度自然会提升,切勿拔苗助长。

培养良好习惯,受益终生

- 读题习惯: 教孩子用手指着题目文字,一字一句读清楚(家长可先示范),圈出关键词如“一共”、“还剩”、“比…多/少”,理解题意是解题第一步。

- 整洁书写: 数字“0”不要写成“6”,“+”和“-”写清晰,等号用直尺画,工整的书写能减少看错、抄错的几率,也培养认真态度。

- 检查习惯: 做完后引导孩子:“我们用小棒再摆一遍看看结果对吗?” 或“这个答案合不合理?(如算出来糖有100颗,显然不对)”,从小建立检查意识。

呵护信心,点燃学习内驱力

- 具体化表扬: 不说笼统的“真聪明!”,而是说:“你自己用小棒算出了答案,真会想办法!”、“这道题的关键词你圈得很准!” 让孩子明确知道好在哪里。

- 接纳个体差异: 每个孩子开窍节奏不同,避免比较:“你看XX算得多快!” 关注孩子自身的点滴进步:“比昨天少用了一根手指呢,有进步!”

- 降低焦虑传递: 家长若因孩子“慢”或“错”而急躁,会让孩子紧张害怕,保持平和心态,营造安全、允许犯错的学习氛围。

个人观点: 作为深耕低龄教育的工作者,我始终认为一年级数学的核心在于点燃兴趣、夯实数感、培养思维习惯,过分追求计算速度和题海战术,容易扼杀孩子的好奇心与信心,用耐心陪伴,用智慧引导,让孩子在理解、探索和成功的喜悦中爱上数学,这份对思维能力的滋养将远超分数本身,当他们发自内心觉得“数学好玩”、“我能行”,才是真正成功的启蒙。🧮✨

还没有评论,来说两句吧...