一堂数学课的评价核心

推开教室的门,初中数学教研员的目光便聚焦于课堂的脉搏,评价一堂数学课,绝非简单的优劣判定,而是专业视角下的深度剖析与价值引领,其核心考量,聚焦于几个关键维度:

-

目标精准度与达成度: 本节课的教学目标是否清晰、具体、可测量?是否精准契合《义务教育数学课程标准(2022年版)》的要求,直指数学核心素养(如抽象能力、推理意识、模型观念、应用意识、创新意识)的发展?更重要的是,课堂上的每一个环节、师生的每一次互动,是否都有效服务于这些目标的达成?教研员会审视学生最终的理解深度和应用能力,看目标是否真正落地生根。

-

学生主体性与参与度: 学生是课堂的主人吗?教研员会观察:学生是否拥有充分的独立思考时间?是否有机会进行有效的数学交流(生生对话、师生对话)?探究活动是否真实发生,学生能否主动发现问题、提出问题、分析并尝试解决问题?课堂氛围是积极活跃、思维碰撞,还是被动接受、沉闷压抑?学生的参与广度与深度是衡量课堂成功与否的金标准。

-

数学思维的发展性: 数学是思维的体操,教研员格外关注课堂是否有效激发了学生的数学思考,教师是否善于设置认知冲突,引发深度思考?问题的设计是否具有启发性、挑战性,能否引导学生经历观察、猜想、验证、推理、概括等思维过程?学生是否在理解数学概念本质、掌握数学思想方法(如数形结合、分类讨论、转化化归、模型思想)上有所突破?思维的深度与品质是评价的重中之重。

-

内容处理的科学性: 教师对教学重难点的把握是否准确?数学概念、原理、法则的呈现是否科学严谨,无知识性错误?教学内容的组织是否符合学生的认知规律,逻辑清晰,层次分明?是否注重知识间的内在联系与结构化?是否精选了具有典型性和思维价值的例题、习题?教研员会像“质检员”一样审视数学内容的准确性与逻辑性。

-

教师素养与引导力: 教师的专业功底扎实吗?语言表达是否清晰、准确、富有启发性?课堂组织是否有序且高效?面对学生的生成性问题或错误,能否敏锐捕捉并智慧引导,将其转化为宝贵的学习资源?现代教育技术(如几何画板)的使用是否恰当、有效,真正服务于数学本质的理解?教师的板书设计是否精炼、规范、体现思维脉络?这些细节都体现着教师的专业素养和课堂驾驭能力。

-

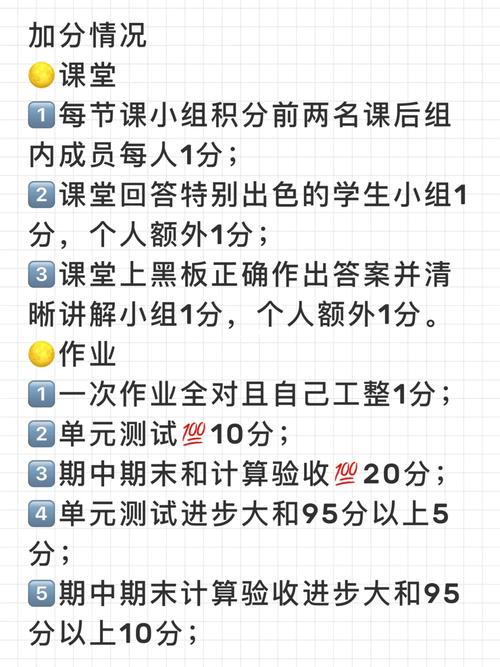

评价反馈的即时性与有效性: 课堂中的评价是及时、具体且有指导意义的吗?评价是否贯穿于学习全过程(过程性评价)?教师能否通过观察、提问、练习、展示等多种方式,精准把握学情,并据此灵活调整教学策略?练习设计是否体现层次性,满足不同学生的发展需求?有效的评价是推动教学前进的引擎。

初中教研员评课,其本质是专业对话与共同成长,他们既是课堂的观察者、诊断者,更是教师专业发展的支持者、合作者,其评价的终极目标,在于引导教师深刻理解数学教学的本质规律,聚焦学生核心素养的培育,不断优化教学实践,最终让每一位学生在数学课堂上都能获得思维的启迪与成长的喜悦,一堂优质的数学课,必然是目标明确、学生活跃、思维涌动、科学严谨、教师智慧、评价精准的和谐统一体,是师生共同演绎的思维交响曲,教研员的目光,正是校准这曲交响的关键音律,他们站在理论与实践的交叉点,以深厚的专业素养和敏锐的洞察力,解读课堂密码,推动教学向着更科学、更有效、更关注学生长远发展的方向不断精进,他们是教学质量提升不可或缺的专业力量,是连接课程标准与一线课堂的重要桥梁,更是引领区域数学教育内涵发展的关键角色。

还没有评论,来说两句吧...