如何真正掌握初中数学题的解法(而非死记答案)

你可能在想:"数学题答案也要背?" 别急,此"背"非彼"背",初中数学题目繁多,死记硬背具体数字答案绝对是条死胡同,真正的"掌握",是理解并记住解题的思路与逻辑框架,做到举一反三,这才是高效学习数学的关键。

理解至上:答案只是解题过程的终点

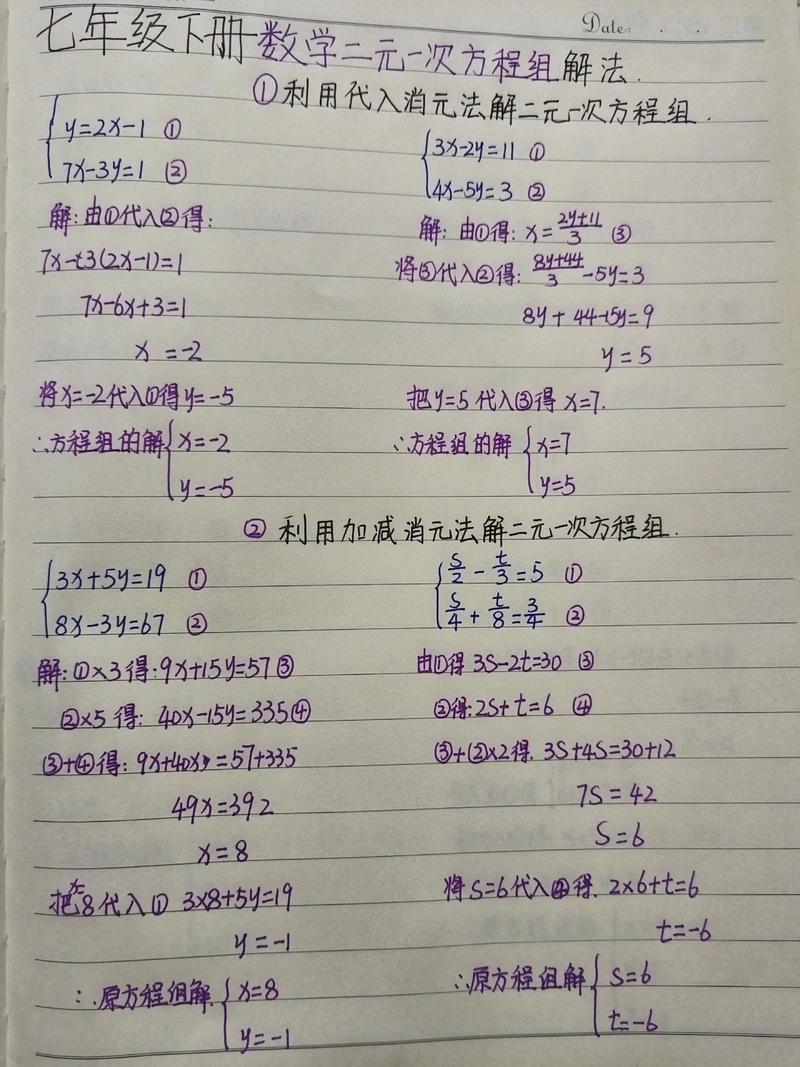

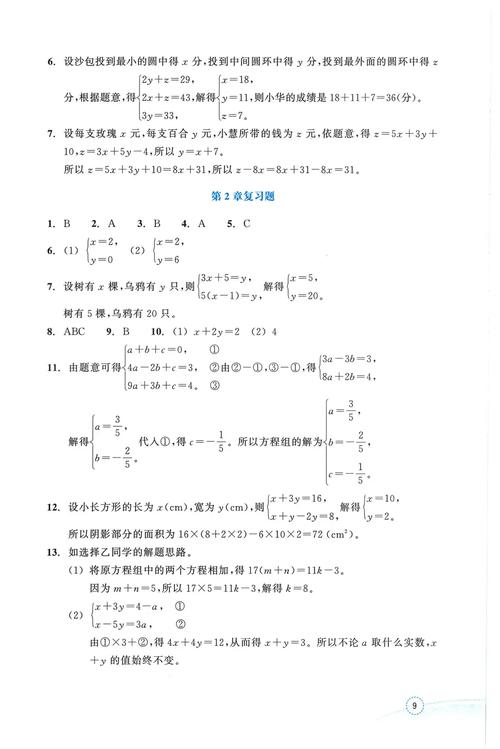

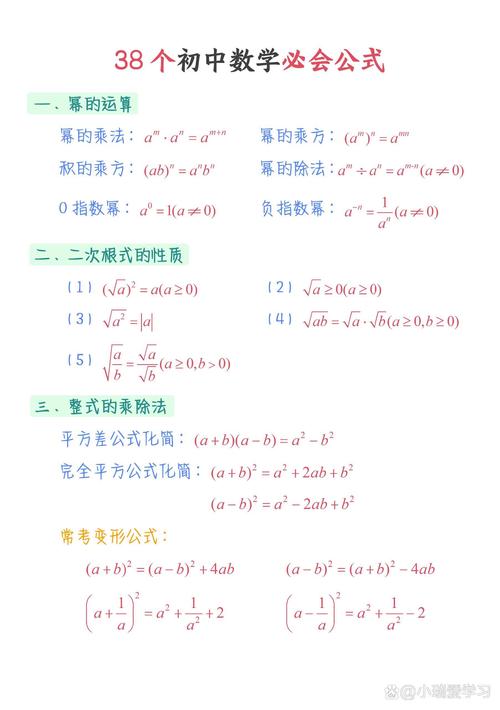

- 看清"骨架",而非只盯"皮肉": 面对一道解出的题目,别急着看最终结果,重点回看:题目属于哪个知识点?解题分了几步?第一步为什么这样入手?用了什么公式或定理?比如一道几何证明题,核心是理清用了哪几个判定定理、如何串联起已知条件。

- 拆解逻辑链条: 像侦探分析线索一样,把解题步骤一步步拆开,问自己:已知条件A怎么推出中间结论B?B又如何结合条件C推导出D?每一步的因果关系必须清晰,当你能清晰复述这个逻辑链,答案自然印在脑中。

- 抓住"题眼"与"信号词": 题目中的关键条件和特定词汇往往暗示解题方向。"求最大值/最小值"指向函数最值或不等式;"匀速运动"、"同时到达"指向行程问题公式;几何题中的"中点"、"平行"、"垂直"更是解题突破口,学会识别这些信号,解题思路就有了源头。

精选"母题",深度消化经典范例

- 聚焦核心题型: 教材例题、课堂老师重点讲解的题、作业中反复出现的题型,这些都是"母题",它们代表了一类问题的核心解法,与其盲目刷大量题,不如深入钻研几道典型题。

- 动手做,更要动脑"讲": 即使看过答案,也要合上资料,自己动手完整写一遍解题过程,写完后,尝试像小老师一样,大声或用笔写出每一步的理由("因为....."),这个"讲题"过程能强力暴露理解盲点。

- 多角度审视: 问自己:这道题还有别的解法吗?条件如果稍微改变(比如改个数字、换个问法),解法会怎么变?通过对比和联想,加深对解题模型的理解和记忆。

善用"变式"训练,固化解题模型

- 主动寻找同类题: 掌握一道典型题后,主动在练习册、试卷或在线资源中寻找同类型题目(变式题)进行练习,重点观察:题目表面变化在哪里(数字、图形方向)?核心结构和解法是否一致?

- 比较差异,强化模型: 做完变式题,对比它与"母题"的异同,思考:哪些步骤是通用的?哪些需要根据新条件调整?这个对比过程能让你剥离表象,牢牢抓住核心解题模型。

- 从模仿到创造: 熟练后,尝试自己改编题目条件,看能否解出新题,这需要深刻理解模型本质,是记忆的最高层次。

建立高效错题本:专属的解题思路库

- 记录核心:思路断点+关键步骤: 错题本不是答案抄录本!核心是记录:当时卡在哪一步?错误原因是什么(概念模糊、计算失误、思路跑偏)?正确的解题逻辑链是怎样的?用红笔标出关键转折点和易错点。

- 定期"反刍",刻意练习: 别让错题本积灰,按周或单元定期回顾,遮住答案和解析,只留题目,自己重新做,尤其关注上次卡壳的地方这次是否畅通,反复几次,正确思路便深入骨髓。

- 归类整理: 将同类知识点的错题归在一起,你会发现自己的薄弱环节和常犯错误类型,也能更清晰地看到同类问题的解法共性。

刻意"间隔"与"检索",让记忆更牢固

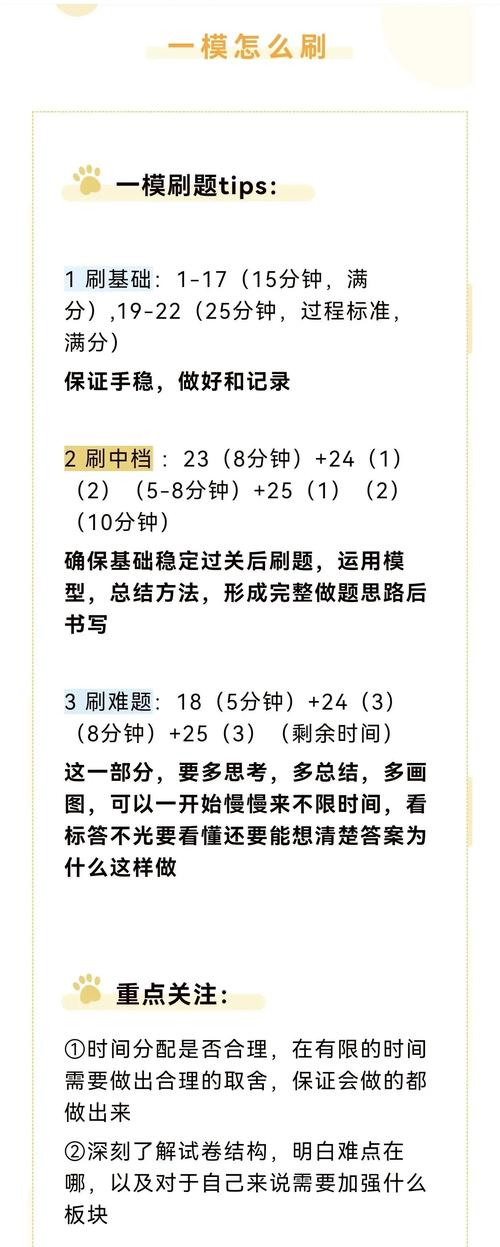

- 利用遗忘曲线: 刚学会的解题方法容易遗忘,在学完新解法后的当天、隔天、三天后、一周后,分别找1-2道同类题练习,这种有计划的"间隔重复"能有效对抗遗忘。

- 主动"回想"挑战: 学习或复习时,先别翻书或笔记,努力回忆某个知识点下典型题的解法步骤、关键公式,这种主动"检索"记忆的过程比被动再看一遍效果强得多,能显著加深理解和记忆深度。

学习数学,本质是理解概念、掌握方法、训练思维,追求记住具体答案的数字,只会让你陷入疲于奔命却收效甚微的困境,把精力聚焦在吃透每一道题目的解题逻辑链上,通过精研母题、攻克变式、用好错题本,并辅以科学的间隔重复和主动回想,你才能真正"掌握"解题方法,拥有举一反三的能力,当清晰的思路成为你的本能,答案自然会准确而迅速地呈现——这才是数学学习的正途,也是应对千变万化题目的根本之道,数学之美,在于理解后的通透,而非答案本身。

还没有评论,来说两句吧...