高中数学抽样方法解析

在统计研究中,从总体中科学选取部分个体(样本)进行观察,是获取可靠信息的关键,高中数学涉及的抽样方法主要有以下四种,理解其原理与应用至关重要。

-

简单随机抽样

- 核心思想: 保证总体中每一个个体被抽中的机会完全均等。

- 常用方法:

- 抽签法: 将总体所有个体编号并制作标签,充分混合后随机抽取。

- 随机数表法: 利用随机数表或计算机随机数生成器,根据编号规则选取对应个体。

- 优点: 原理简单直观,是其他抽样方法的基础,理论上最符合随机原则。

- 缺点: 当总体数量庞大时,操作繁琐费时;若总体内部差异显著,样本代表性可能不足。

- 适用场景: 总体容量不大,个体间差异相对较小,且易于编号操作的情形。

-

系统抽样(等距抽样)

- 核心思想: 依据固定间隔从有序总体中抽取样本。

- 操作步骤:

- 将总体N个个体按一定顺序(如学号、位置)排列编号(1~N)。

- 确定抽样间隔k(k = N / n,n为样本量,通常取整数)。

- 在第一个间隔[1, k]内随机确定一个起始编号i(称为随机起点)。

- 依次抽取编号为 i, i+k, i+2k, ..., i+(n-1)k 的个体。

- 优点: 操作简便易行,样本在总体中分布相对均匀。

- 缺点: 若总体存在周期性或趋势性变化,且周期与抽样间隔k重合,样本代表性会严重偏差。

- 适用场景: 总体容量较大且无隐含周期性排列,如流水线上产品质量检查、按学号抽取学生等。

-

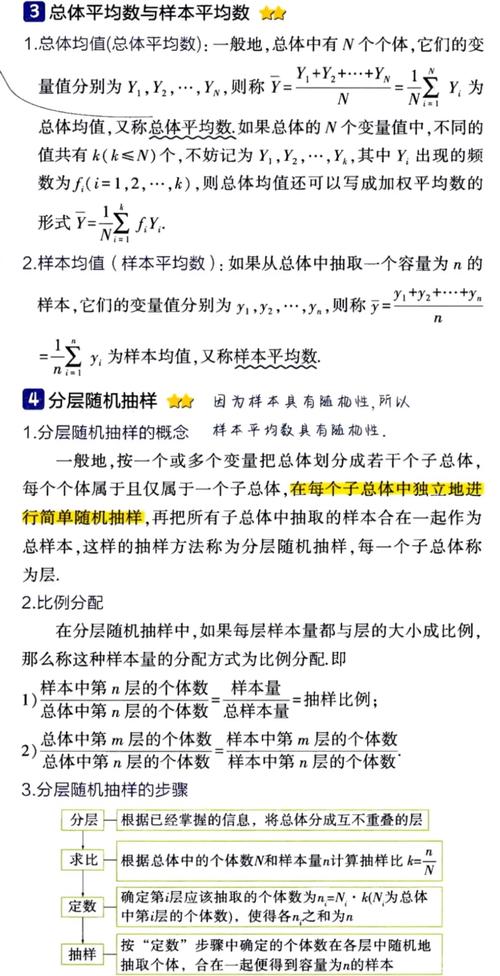

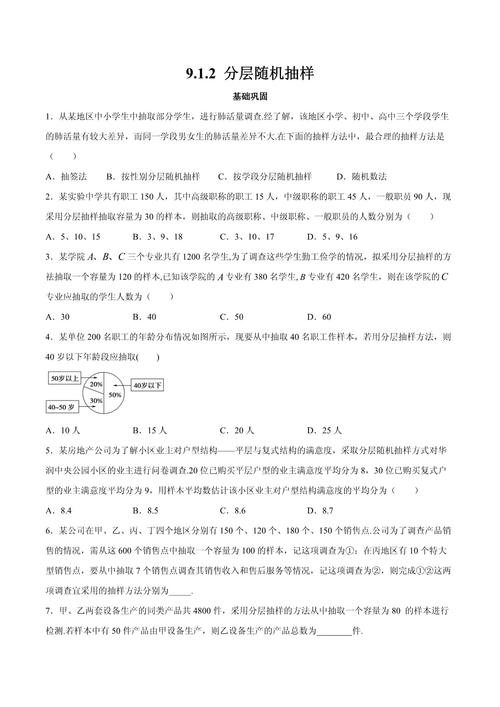

分层抽样(类型抽样)

- 核心思想: 先将总体划分为若干性质相似的子总体(称为“层”),再从各层中独立抽取样本。

- 操作步骤:

- 根据与研究问题相关的特征(如年级、性别、地区等),将总体划分为互不重叠的若干层。

- 确定各层应抽取的样本量(常用比例分配:各层样本量 ni = (Ni / N) * n,其中Ni为第i层个体数,N为总体数,n为总样本量)。

- 在各层内采用简单随机抽样或系统抽样方法抽取所需样本。

- 优点: 显著提高样本的代表性,尤其当总体内部存在明显不同类型时;能对各层情况进行单独分析并比较。

- 缺点: 需要事先掌握总体结构信息以进行有效分层;操作相对复杂。

- 适用场景: 总体由差异显著的若干子群体组成,且需要了解各子群体情况或进行比较分析,如调查不同年级学生视力状况、不同地区农作物产量等。

-

整群抽样

- 核心思想: 先将总体划分为若干“群”(通常是自然存在的群体,如班级、社区、车间),然后随机抽取部分群,最后对选中群内的所有个体进行全面调查。

- 操作步骤:

- 将总体划分为若干个互不重叠的群(如一个学校的所有班级)。

- 以群为抽样单位,采用简单随机抽样方法抽取若干群。

- 对抽中的所有群内的每一个个体进行调查。

- 优点: 实施组织便利(尤其群是自然单元时),节省调查成本和时间;当无法获得个体清单但有群体清单时适用。

- 缺点: 同一群内个体往往相似(同质性),不同群之间差异可能较大(异质性),导致样本代表性可能低于其他方法;抽样误差通常较大。

- 适用场景: 总体范围广且个体分布分散,以自然群体为单位抽样更可行时,如调查某市高中生体育锻炼情况(抽取班级)、了解社区居民健康习惯(抽取小区)等。

掌握这些抽样方法的核心原理、操作步骤及适用条件,不仅能有效解答高中数学相关问题,更能培养科学的数据收集思维,在实际调查中,选择最合适的抽样方法,是确保统计结论准确可靠的第一步。

发表评论