如何给初中生讲数学题

初中数学,是思维飞跃的关键期,一道看似普通的题目,可能正卡住孩子理解新概念的咽喉,作为讲解者,我们的角色不仅是传递答案,更是搭建思维的桥梁,掌握方法,能让点拨事半功倍。

核心原则:清晰、互动、建桥梁

-

从“已知”出发,铺设理解台阶: 切忌一上来就抛复杂解法,先和孩子一起明确题目中的关键信息:已知条件是什么?最终要求解什么?鼓励孩子用自己的话复述题意,确保真正读懂,比如解方程

2(x + 3) = 10,先问:“这个等式告诉我们关于x的什么信息?两边是什么关系?” 而非直接跳到移项。 -

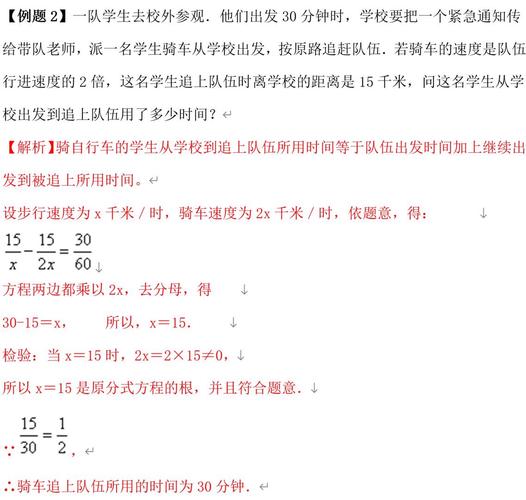

拆解难点,分步击破: 遇到综合性问题(如几何证明、应用题),把它分解成几个清晰的小步骤,每一步都确保孩子跟上思路,例如行程问题:“先想想,两车相遇时,它们各自行驶的时间有什么关系?总路程又怎么表示?” 让复杂逻辑变得可触摸。

-

善用“可视化”工具: 抽象的符号和公式是初中生的难点,随手画图是利器,讲数轴、坐标系、几何图形,边讲边画;讲应用题,画线段图、示意图;讲函数,简单描点观察趋势,视觉信息能极大降低理解门槛,一个清晰的线段图,往往胜过十句抽象解释。

-

变“讲”为“问”,激发主动思考: 灌输式讲解效果有限,多用问题引导:“你觉得下一步可以怎么做?”“为什么这里要用这个公式?”“如果换个角度,会怎样?” 鼓励孩子尝试,哪怕出错,错误本身也是宝贵的学习资源,追问:“这个答案合理吗?是否符合题目条件?” 培养反思习惯。

-

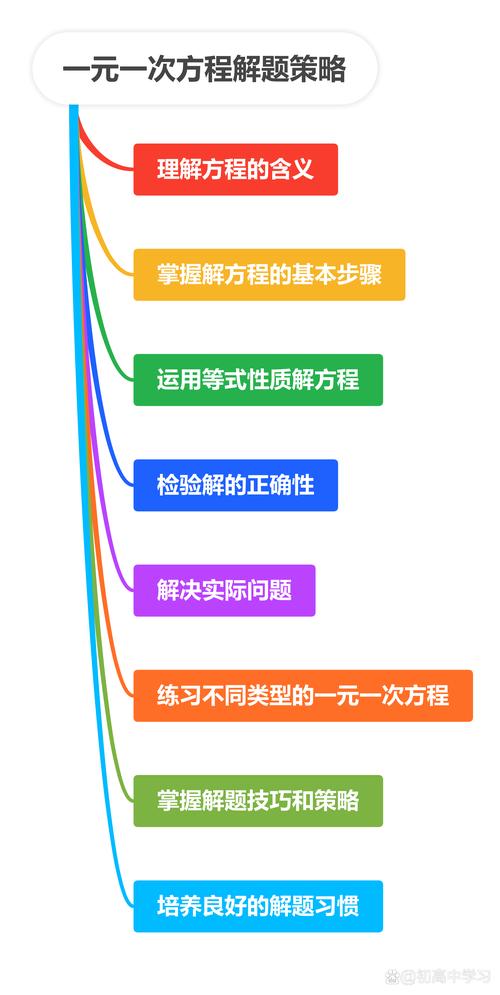

关联“旧知”,构建知识网: 新知识很少孤立存在,讲解时,有意识地联系他们学过的概念,比如讲一元一次不等式,对比一元一次方程的解法异同;讲相似三角形性质,回忆全等三角形的判定,让孩子明白数学知识是相互支撑的网络。

案例示范:讲一道典型题 ** 一个长方形花坛,长比宽多5米,周长是50米,求长和宽各是多少?

-

第一步:理解与设元

- “题目告诉我们哪两个关键信息?” (长宽关系、周长)

- “求什么?” (长和宽的具体数值)

- “设谁为未知数比较好?通常设较小的量为x。” → 设宽为x米,则长为(x + 5)米。

-

第二步:关联核心公式

- “长方形的周长公式是什么?” → 周长 P = 2 × (长 + 宽)

- “题目给的周长是多少?” → 50米

- “用x表示长和宽,代入公式:” → 2 × [ (x + 5) + x ] = 50

-

第三步:引导解方程

- “看看这个方程,怎么简化?” → 2 × (2x + 5) = 50 (提示合并括号内同类项)

- “接下来怎么解?两边可以同时除以2吗?” → 2x + 5 = 25 (两边除以2)

- “现在怎么求x?” → 2x = 20 (两边减去5) → x = 10 (宽)

- “长是多少?” → 长 = x + 5 = 15米

-

第四步:验证与反思

- “把结果代回检查:宽10米,长15米,长比宽多5米吗?周长=2×(10+15)=50米吗?都符合!”

- “还有其他设未知数的方法吗?(比如设长为y)结果会一样吗?试试看?” (拓展思维)

关键点:耐心与氛围

- 耐心是金: 理解有快慢,允许孩子有思考沉默期,避免急躁或直接给出答案,一句“别急,再想想第一步我们设了什么?”比催促更有效。

- 积极反馈: 关注努力和进步,哪怕是小突破。“这一步合并同类项做得很好!”“这个图画得很清晰!” 增强信心。

- 错题价值: 分析错误原因比纠正答案更重要,是概念不清?计算粗心?审题失误?找到根源才能真正解决问题。

- 鼓励提问: 营造安全氛围,让孩子敢于说出“这里我不懂”,告诉他们:“问问题是聪明的表现,说明你在思考。”

个人观点: 讲解初中数学题,本质是思维对话的艺术,少一些“我讲你听”的权威,多一些“我们一起探索”的陪伴,当孩子眼中闪过“啊哈,我懂了”的光芒时,那份豁然开朗的喜悦,正是我们共同追求的教学真谛,解题技巧终会掌握,而由此滋养的思考习惯和探索勇气,将长久伴随他们的学习之路。真正的数学启蒙,不在题海深处,而在每一次思维火花的温柔点燃里。

要深入浅出地讲解数学知识与解题方法;结合实例与学生互动探讨问题本质和解题思路,注重基础概念理解与应用训练相结合是关键所在!