家长助力孩子轻松掌握的实用技巧

看着孩子咬着铅笔头,对着数学作业本发呆,作为家长的你一定感同身受,辅导小学生数学,需要的不是高深的知识,而是理解孩子的思维方式和有效的引导方法,掌握这些核心技巧,你就能成为孩子数学学习路上的得力伙伴:

端正心态:兴趣与信心是基石

- 化解焦虑情绪: 孩子卡壳时,“别急,我们一起看看哪里有意思”比“这都不会?”更有力量,紧张情绪会直接关闭思考通道。

- 聚焦过程价值: “你是怎么想到这一步的?” 这样的提问,远胜于仅仅追问“答案是多少?”肯定孩子尝试的每一步,哪怕答案有误。

- 关联真实生活: 计算零花钱、规划周末时间、烘焙时计量材料,都是数学应用的生动课堂,让孩子明白数学不是抽象符号,而是解决生活问题的工具。

精准读题:破解信息的关键第一步

- 指读+标记: 低年级孩子,请他们用小手指着题目逐字朗读,圈出核心数据(数字)、核心要求(“一共”、“还剩”、“比较”)、易忽略的条件(单位、隐藏信息)。

- 复述题意: “你能用自己的话告诉爸爸/妈妈,这道题想让我们做什么吗?” 复述能清晰暴露理解偏差。

- 情景可视化: 面对应用题,“小明有5个苹果,小红比他多3个…” 鼓励孩子脑中“放电影”,或简单画出人物、物品关系图,抽象文字立刻变得鲜活可感。

巧用工具:草稿本是思维的练兵场

- 草稿必须清晰: 拒绝“鬼画符”,分区书写、步骤分明、数字工整的草稿,能极大降低计算错误率,也方便回溯检查,教会孩子合理利用草稿纸空间。

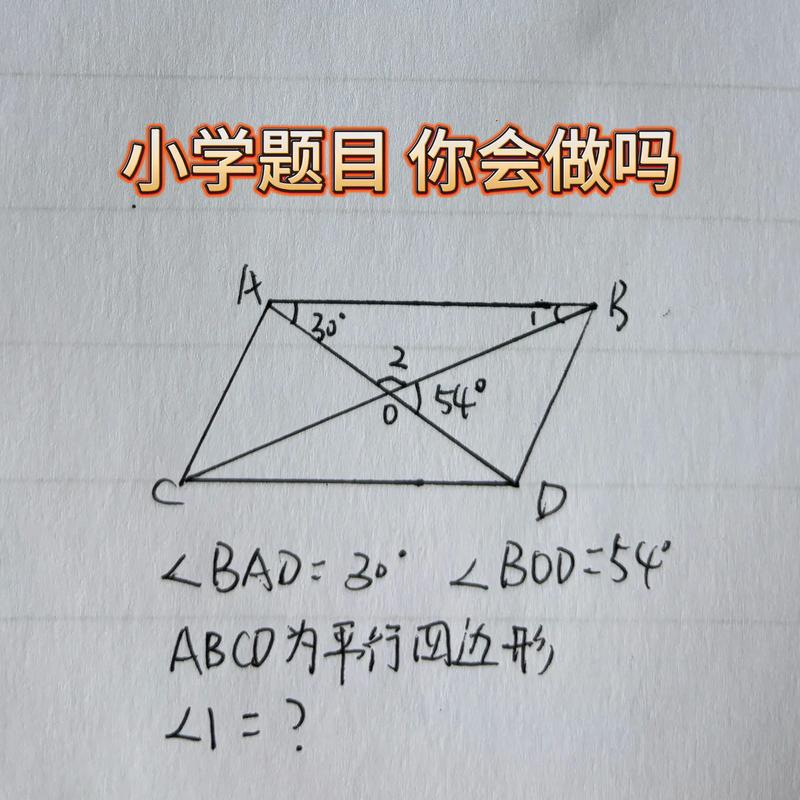

- 图形辅助解题: 线段图是解决和差倍问题、行程问题的神器,分数问题、几何概念,随手画个示意图常能豁然开朗,鼓励孩子把抽象关系“画出来”。

- 实物操作体验: 理解加减含义,小积木、小豆子就是最好的教具,认识几何体,让孩子亲手触摸模型,具身体验建立的理解更深刻牢固。

分步执行:拆解复杂,专注当下

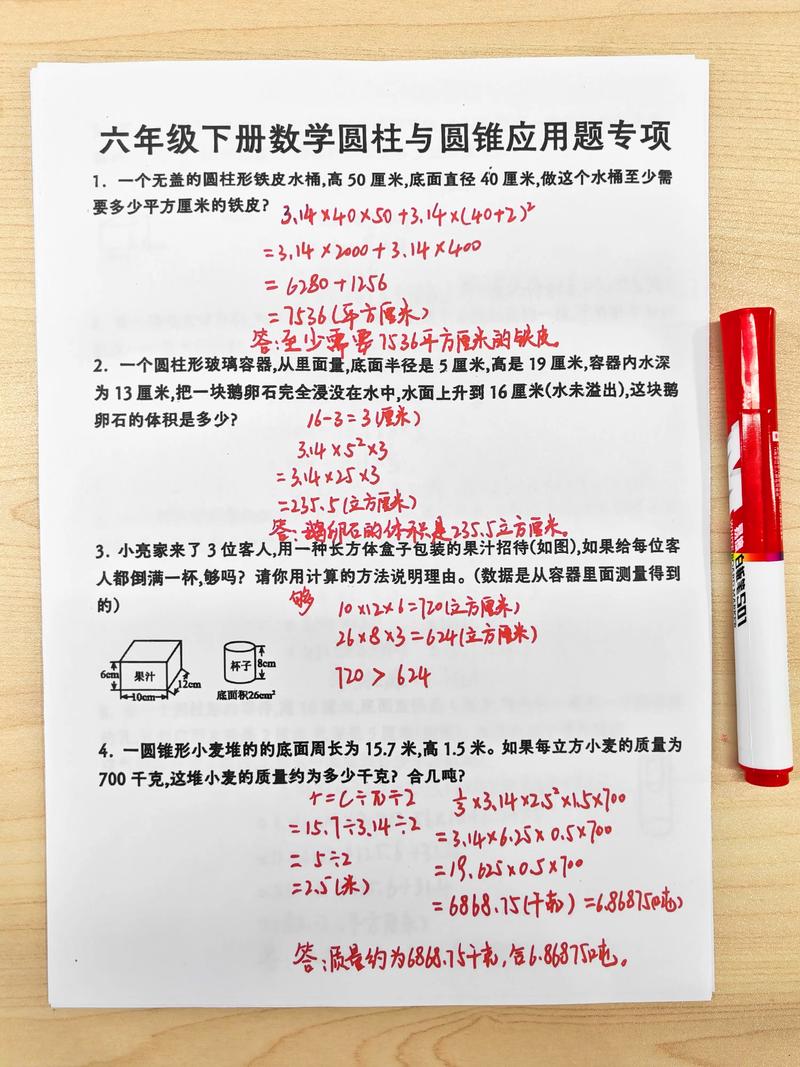

- 化繁为简: 面对多步应用题,“我们第一步先求什么?” 引导孩子拆解目标,比如先求总数量,再算平均数;先求单一量,再算总量。

- 一步一验算: 完成每一个小步骤(如列出一个算式、进行一次关键计算),立刻回头快速核对,避免错误层层累积到最终无法收拾。

- 书写规范: 数字、符号写工整,等号上下对齐,竖式计算数位对齐,清晰工整的书写本身就是预防错误的重要保障。

严谨检查:答案不是终点

- 结果合理吗? 人的身高150米?一支铅笔50元?引导孩子养成用常识判断答案合理性的习惯,这是极其重要的数感培养。

- 逆运算验算: 加法用减法验、乘法用除法验,把答案代入原题条件,看是否成立。

- 不同解法验证: 鼓励孩子思考:“还能有其他方法得到这个答案吗?” 不同路径得到相同结果,答案可靠性大大提升。

错题价值:从失误中学习

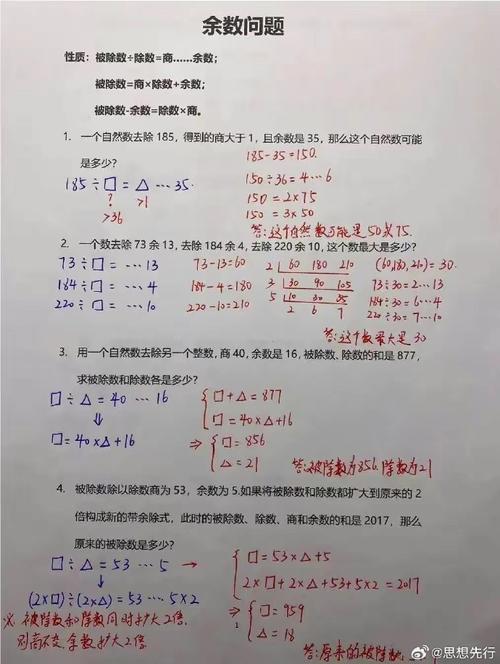

- 建立专属错题本: 记录原题、错误答案、错误原因分析(审题不清?概念模糊?计算失误?)、正确解法及关键知识点,定期回顾效果显著。

- 分析错因重于订正: 重点不是把正确答案抄一遍,而是和孩子一起探讨:“当时怎么想的?哪里出问题了?怎么避免下次再犯?” 找到根源才能根治。

- 举一反三练习: 针对薄弱知识点,寻找2-3道同类变式题进行巩固练习,确保真正掌握。

概念为本:根基牢固方能枝繁叶茂

- 吃透基础定义: 确保孩子真正理解加减乘除的意义、各种图形特征、时间、长度、重量等基本单位概念,死记硬背公式无法应对灵活多变的题目。

- 联系贯通知识: 引导孩子发现知识间的联系,比如乘法与加法的关系、除法与分数的关系、长方形周长与面积计算方法的区别,构建知识网络,理解更通透。

- 善用数学语言: 鼓励孩子在解释思路时,尝试使用“因为…”、“那么…”等逻辑连接词,清晰表达推理过程。

数学思维的培养如同幼苗生长,需要耐心浇灌与阳光引导,家长的角色不是替代解题,而是点燃孩子探索的热情,提供清晰的路径,陪伴他们体验从困惑到豁然开朗的喜悦,当孩子自信地说出“我知道怎么做了!”,那份成就感将照亮他们未来学习路上的每一个挑战。数学思维的光芒,往往在跨越障碍的瞬间最为耀眼。

发表评论