小学生数学题出错?这是宝贵的学习契机!

看到孩子带回家的数学作业上又画上了红叉,不少家长心头一紧,计算总出错?应用题理解偏了?公式用得不熟练?别急着批评或焦虑。错误并非学习的终点,恰恰是通往真正理解的必经之路。 小学生数学题出错,是非常普遍且正常的现象,关键在于我们如何引导孩子面对并利用这些“学习信号”。

常见错误类型与应对思路

-

粗心导致的运算错误:

- 表现: 数字抄错、加减乘除符号看混、进位退位遗漏、简单口算失误(如 6+7=12)。

- 应对: 重点培养检查习惯,让孩子做完题后,逐字默读题目和答案,重新演算关键步骤(尤其是进位退位处),或尝试用不同方法验证(如加法用减法验算),要求书写工整,草稿纸分区清晰,避免因潦草导致误看。限时练习时,准确率优先于速度。

-

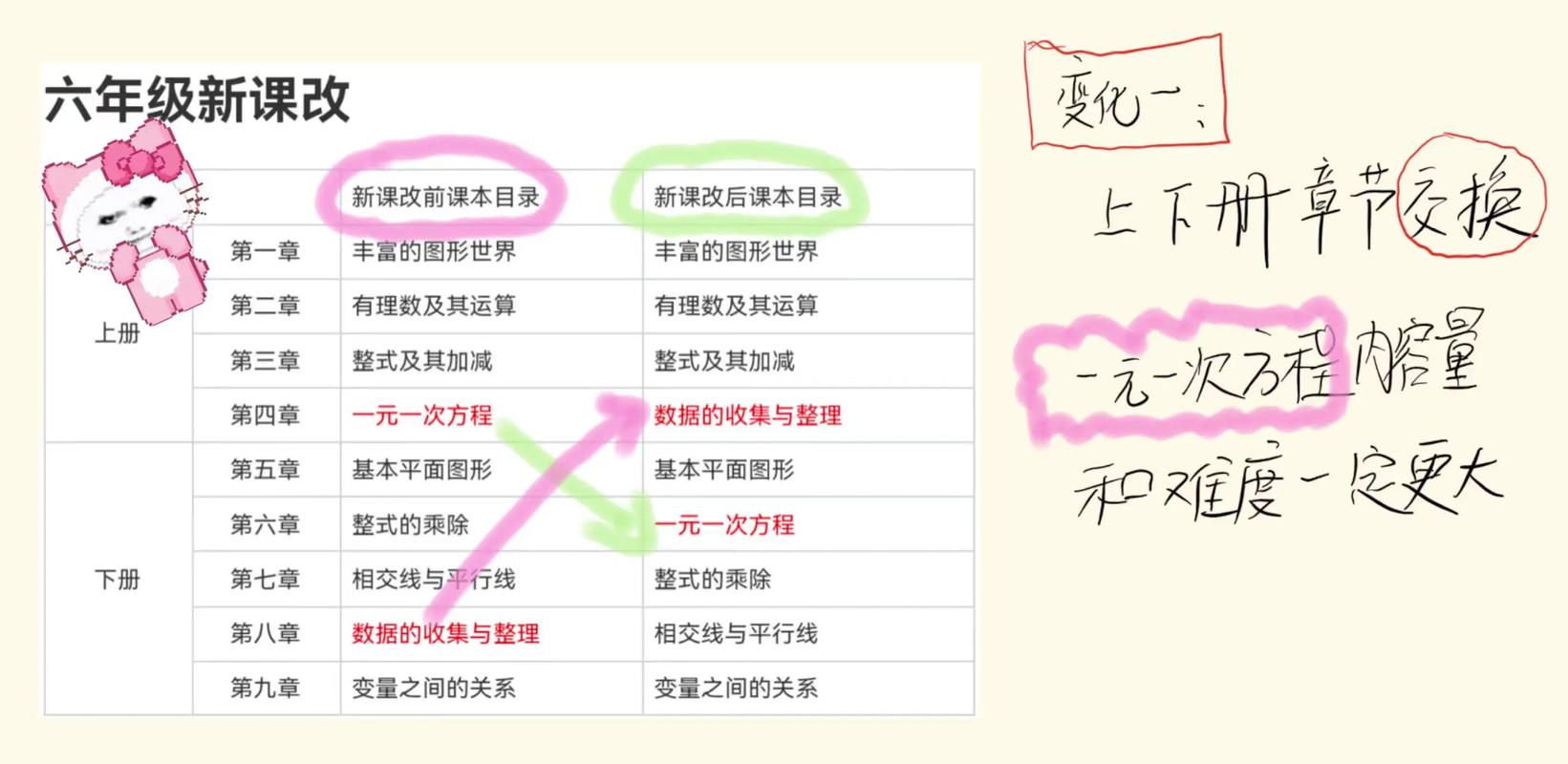

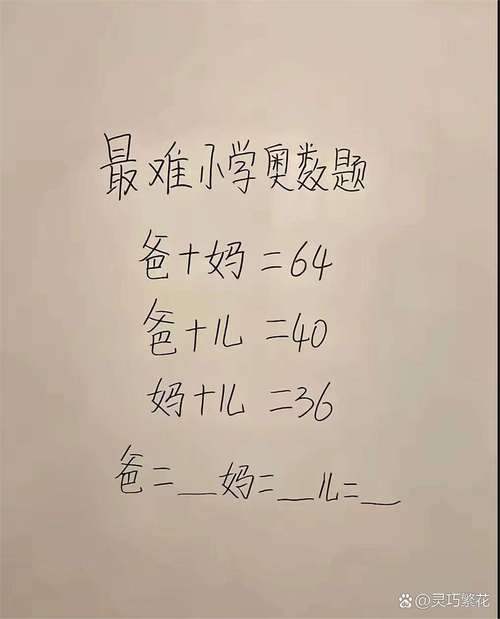

概念理解模糊不清:

- 表现: 对基本概念(如“单位1”、分数意义、几何图形特征)理解不透,导致解题思路完全偏离,或生搬硬套公式。

- 应对: 这是最需要重视的核心问题。不要只关注答案对错,要耐心倾听孩子的解题思路,问:“你是怎么想的?”“为什么用这个方法?”“这个公式/概念是什么意思?” 回归课本和基础定义,用生活中的实例(分水果讲分数、用实物演示几何)帮助孩子建立清晰、具体的概念模型。鼓励孩子用自己的话复述概念(费曼学习法)。

-

解题方法或策略不当:

- 表现: 面对稍复杂问题无从下手,步骤混乱,逻辑不清,无法将所学知识有效迁移应用。

- 应对: 引导孩子读题时圈画关键词和已知条件,明确问题目标。鼓励分步思考:先求什么?需要什么条件?怎么得到这个条件?画图辅助是极佳策略(线段图、示意图),学习典型题型的解题模型,但强调理解其原理而非死记步骤。

-

畏惧心理与不良习惯:

- 表现: 看到题目长或没做过类似题就害怕、放弃,依赖家长或直接等答案;学习时容易分心。

- 应对: 营造安全的学习氛围,明确告知“出错是学习的一部分”,从稍简单的题目入手建立信心。设定小目标并即时肯定努力(如“今天独立尝试了3道题,很棒!”)。固定学习时间,减少干扰源(收走无关物品),培养专注力。

将错误转化为财富的关键步骤

-

冷静分析,定位根源: 和孩子一起,心平气和地回顾错题,问:“这一步你是怎么算的/想的?”“卡在哪里了?”“当时忽略了什么?” 精准找出是粗心、概念不清、方法不对还是心理因素作祟。避免笼统归因于“不认真”。

-

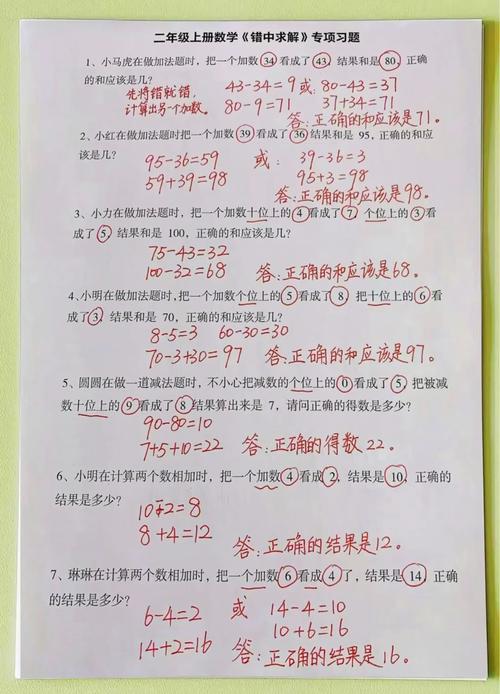

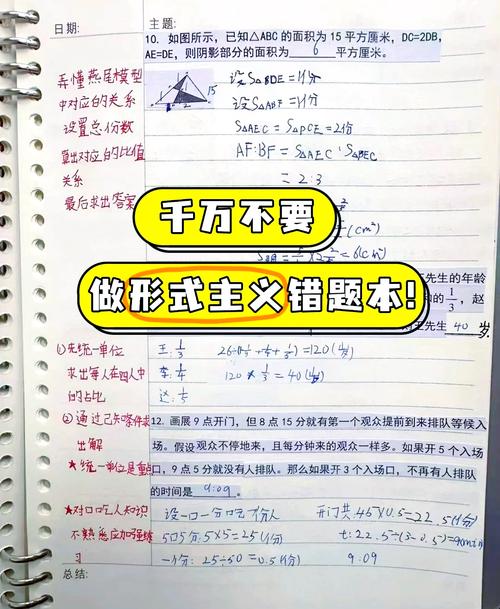

建立并使用“错题宝典”:

- 记录: 准备专门的错题本。不要只抄题目和正确答案!

- 关键: 清晰记录原始错误答案和当时的错误思路(如:“误以为周长公式是边长×边长”)。

- 分析: 在旁边用红笔写明错误原因(概念混淆?计算失误?审题不清?)。

- 纠正: 写出正确的解题步骤和关键点。

- 定期回顾: 每周、每月翻看错题本,重做错题,检验是否真正掌握,这是提升效率的神器。

-

针对性练习,夯实基础: 根据错题分析结果,精选同类题目进行巩固练习,概念不清就多做基础概念题;方法不熟就专项训练此类题型;计算易错就加强限时口算、笔算练习。重质量而非数量,确保练一道懂一道。

-

培养良好学习习惯:

- 专注当下: 学习时一心一用。

- 工整书写: 数字、符号写清楚,草稿不潦草。

- 完整读题: 读两遍,圈画重点。

- 步步检查: 每做一步,简单回看。

- 敢于提问: 不懂及时问老师、家长或同学。

家长与教师的角色

- 传递积极心态: “这次错了没关系,找到原因,下次就能更好!” 关注过程努力而非仅仅结果对错,保护孩子的学习兴趣和自信心至关重要。

- 做引导者而非答题器: 当孩子求助时,通过提问启发思考(“题目要求什么?”“哪个信息有用?”“以前学过类似方法吗?”),避免直接给答案或全程代劳。

- 与老师保持沟通: 了解孩子在校学习情况,同步在家观察到的困难点,家校合力效果更佳。

- 展现耐心: 理解力的提升需要时间和反复,避免急躁情绪影响孩子。

小学生数学学习如同盖楼,每一处错误都是地基中需要填补加固的缝隙。 笔者深信,当家长和教师以平和的心态、科学的方法引导孩子正视并善用这些错误,将它们转化为“错题宝典”中的宝贵经验,孩子收获的将不仅是数学分数的提升,更是受用终身的自主学习能力、严谨思维习惯以及在挫折中成长的韧性,这份面对问题的态度,远比一时一题的正确更为珍贵。

面对小学生的数学错误应耐心指导,理解题目是关键;培养逻辑思维和计算能力也很重要;错题集整理有助于发现薄弱环节并针对性改进方法提高解题准确性及速度!