学好数学的实用指南(初中生专享)

很多同学觉得数学是座难以翻越的高山,甚至认为自己"天生不是学数学的料",这种想法恰恰是最大的障碍,数学能力并非天赋专属,掌握正确方法,每个初中生都能成为解题高手,下面这些经过验证的策略,能帮你真正掌握这门学科。

根基稳固:概念与计算缺一不可

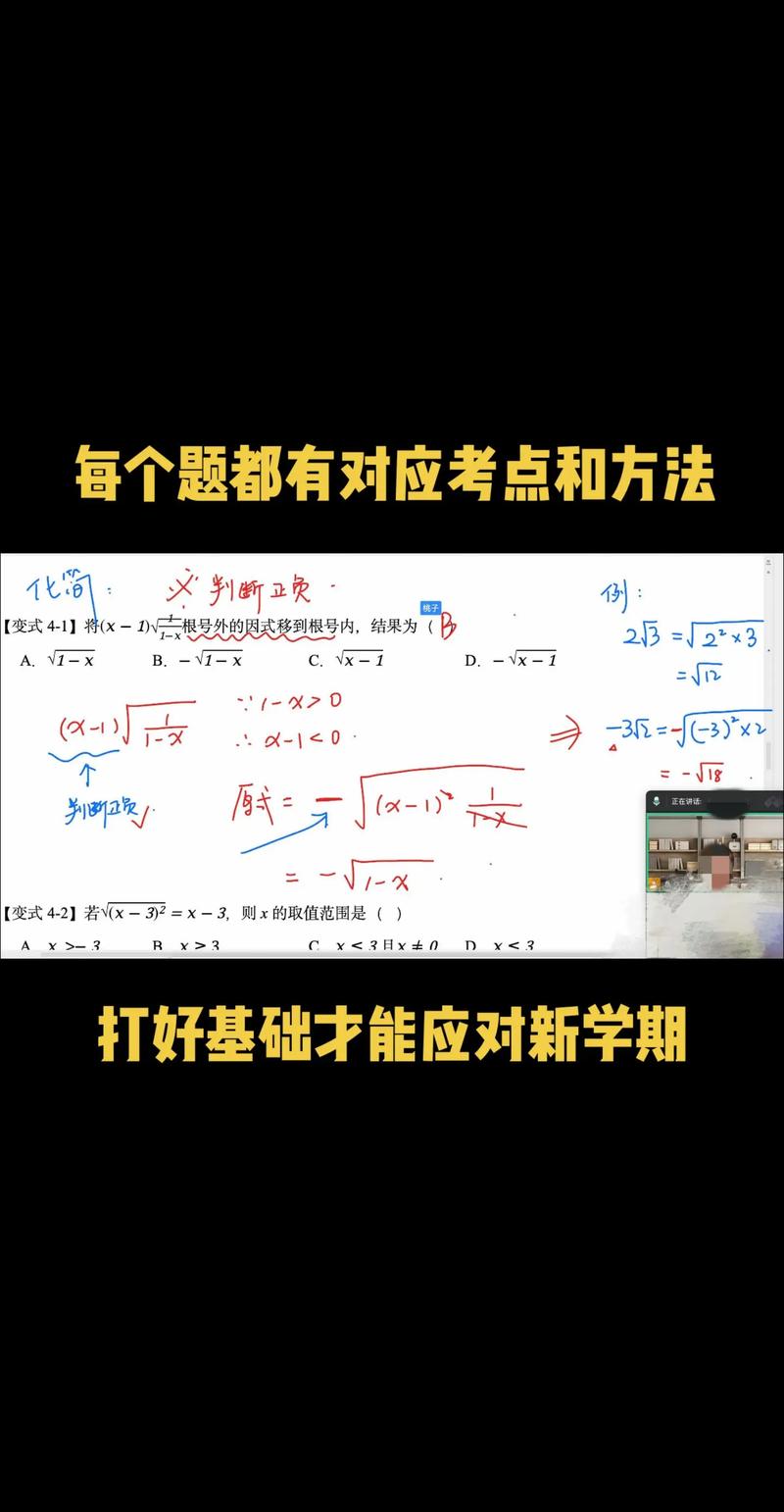

- 吃透课本定义: 别急着刷题,新课前预习,把教材里的概念、公式、定理反复研读,像拆解玩具一样弄清楚它们究竟在说什么,为什么成立,勾股定理",要理解它是直角三角形三边的关系,而非简单背诵a²+b²=c²。

- 计算能力是基石: 精准快速的计算是解题保障,每天花10-15分钟练习基础运算(有理数、整式、方程),限时完成,追求"一遍对",常出错的步骤(如去括号变号、分式运算)要重点攻克,建立自己的"易错点清单"。

课堂为王:从被动听讲到主动参与

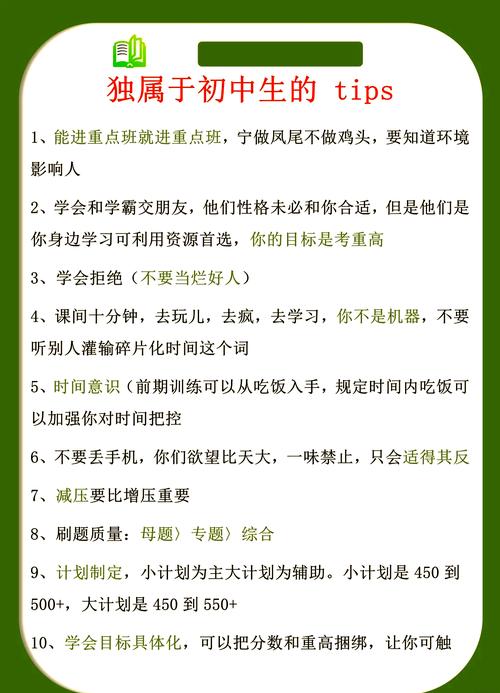

- 预习带着问题来: 课前快速浏览新课内容,标注疑问点,带着"为什么"和"怎么用"的问题听课,目标明确,效率倍增。

- 高效笔记有诀窍: 避免照抄板书,重点记录:老师强调的核心思路、经典例题的不同解法、自己没想到的解题突破口,课下用不同颜色笔补充自己的理解或疑问。

- 提问是进步的阶梯: 课上没听懂?大胆举手!课后仍有困惑?立刻找老师或同学弄明白,问题不过夜,避免小漏洞拖成大问题。

高效练习:质量远胜数量

- 精选习题: 优先完成老师布置的典型题,学有余力时,选择与当前知识点匹配、难度适中的辅导书题目,避免盲目刷偏题怪题。

- 错题本是宝藏: 建立专属错题本,不仅抄录错题和正确答案,更要清晰写出:当时错误的原因(概念混淆?计算失误?思路偏差?)、题目涉及的知识点、正确解题的关键步骤和思维方法,定期回顾,尤其考前重点翻看。

- 举一反三: 解完一道题,多问自己:"条件变一变会怎样?" "有没有其他解法?" "这题和之前哪道题类似?" 将题目解法提炼成通用思路模型。

培养数学思维:看见题目背后的逻辑

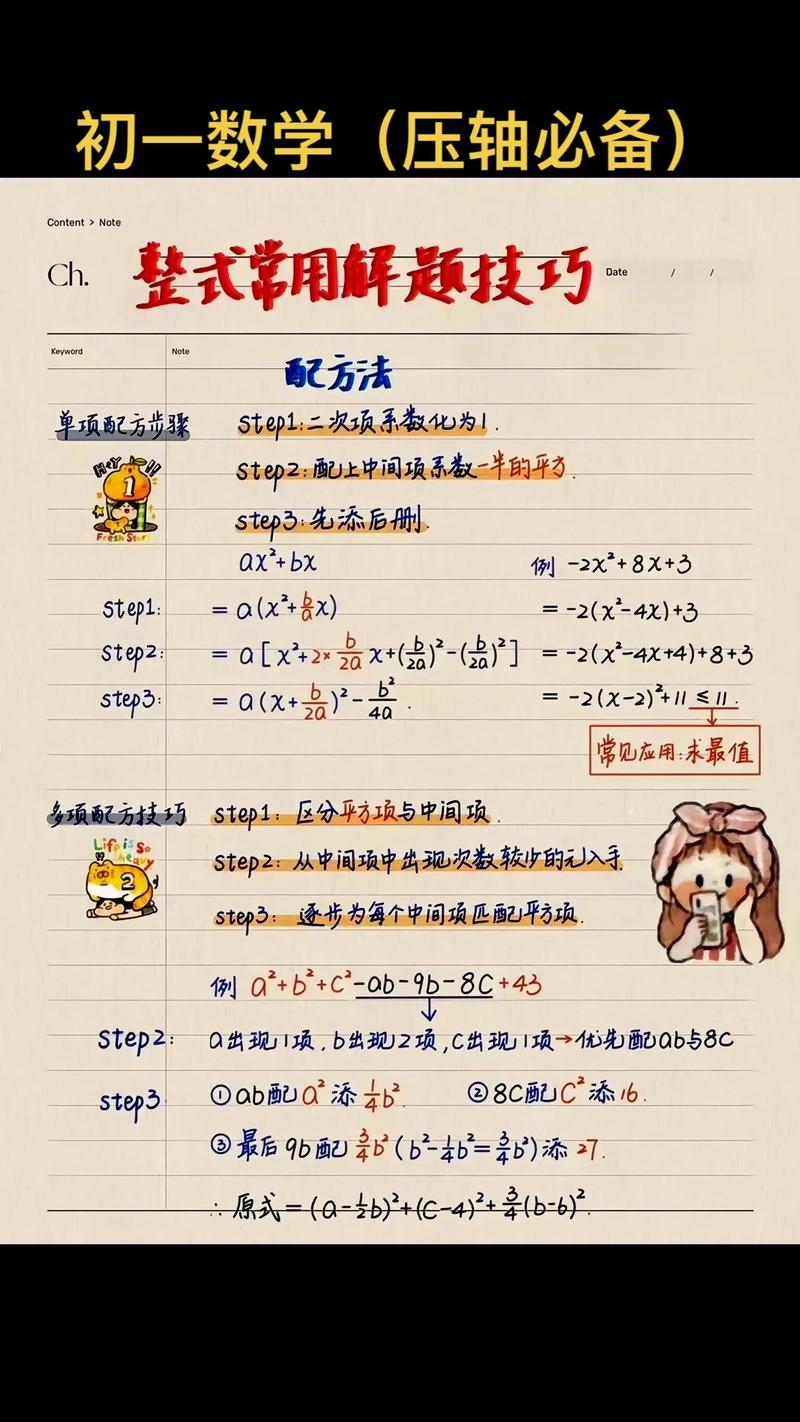

- 把公式当"工具"而非"咒语": 理解公式的推导过程和应用场景,比如学习"完全平方公式",亲手推导一遍,明白它是如何从多项式乘法得来的,用于快速计算或分解式子。

- 数形结合: 几何问题画精确草图辅助思考;代数问题(如行程问题、函数图像)尝试用图形表达数量关系,让抽象变直观。

- 拆解与联系: 遇到复杂综合题,别慌,一步步拆解:题目给了哪些条件?要求什么结果?需要用到哪些知识点?这些知识点之间如何串联?把大问题分解成熟悉的小步骤。

- 反思习惯: 做完练习或测验,别只关注分数,静心回顾:哪些方法运用熟练了?哪些地方思维卡壳了?解题过程是否最优?这种反思比多做十道题更有价值。

日常习惯:坚持带来质变

- 时间规划: 数学学习需要连贯性,每天安排固定时间(如30-45分钟)用于复习、预习或针对性练习,避免考前突击。

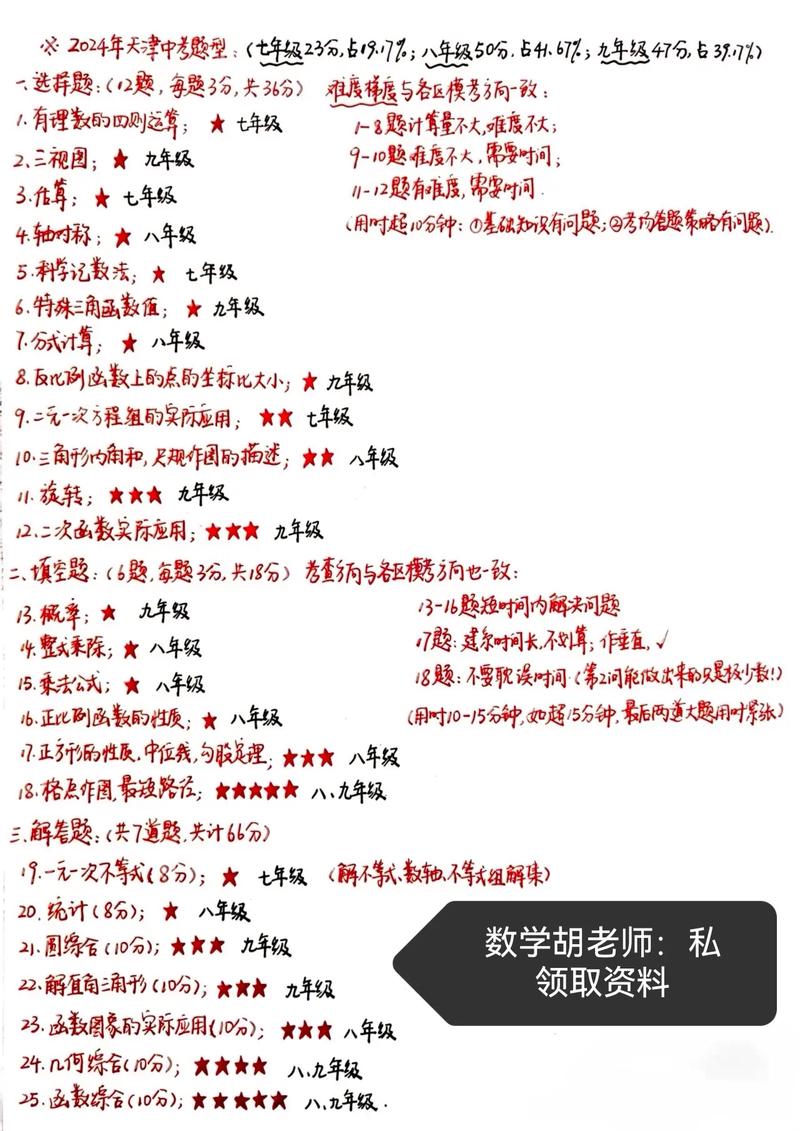

- 重视基础题: 中考试卷大部分是基础题,确保课本例题、课后习题完全掌握,这是得高分的根本。

- 保持好奇与信心: 遇到难题,把它看作挑战自我的机会,每解决一个难题,都是思维的一次飞跃,相信自己通过正确方法和持续努力,一定能学好数学。

记得初二有段时间,几何证明总找不到思路,非常沮丧,后来强迫自己静下心,把做过的每一道证明题,从"已知"到"求证"的每一步逻辑链条都写在错题本上分析,标记用了哪个定理、为什么能这样推,坚持两周后,再看新题,竟然能下意识地找到关键"桥梁"了,这个过程让我深刻体会到,数学的"开窍"不是运气,是方法加坚持带来的必然结果,掌握方法,持续行动,数学会给你惊喜的回报。

还没有评论,来说两句吧...