点燃思维,连接世界

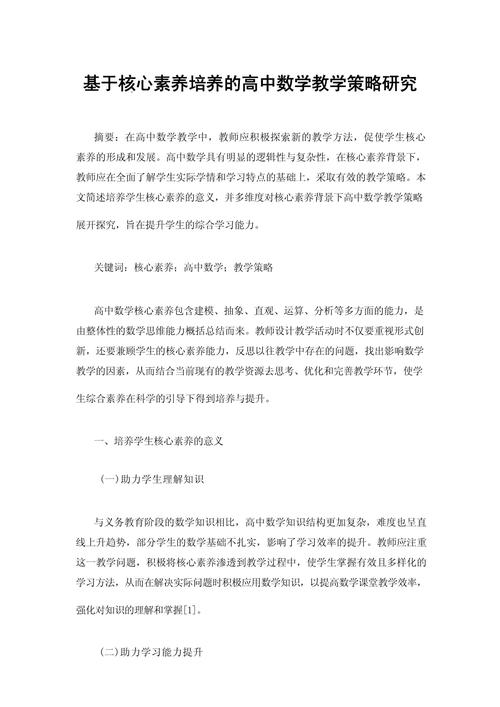

初中代数,常被学生视为数学学习的“分水岭”,如何跨越这道坎,让抽象的符号和公式变得鲜活、易懂,真正提升学生的数学核心素养?关键在于教学理念与方法的革新。

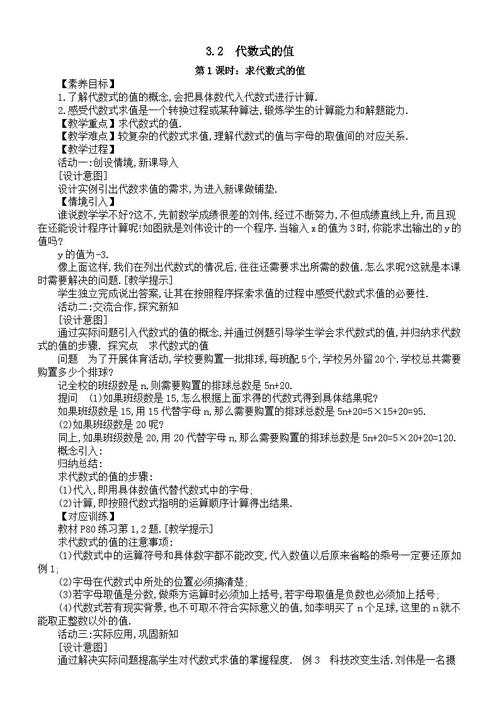

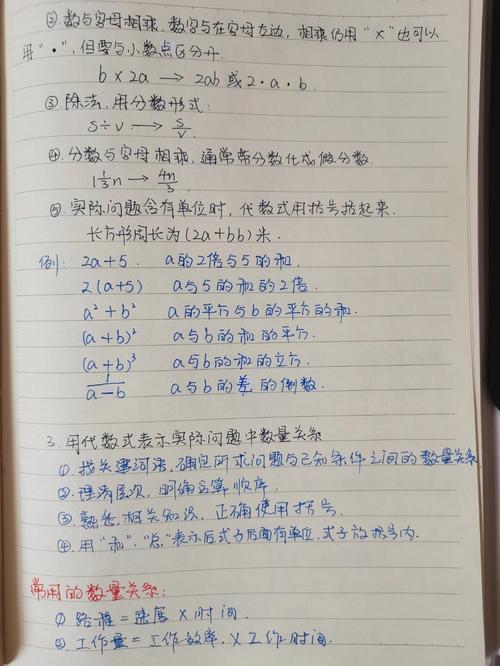

从“数”到“式”:搭建思维脚手架 摒弃机械记忆公式的模式,教授单项式、多项式时,将其视为“数的升级表达”,从计算具体长方形的面积(如长3宽2,面积6),自然过渡到表达一般长方形的面积(长a宽b,面积a×b),让学生清晰感知字母代表“一类数”,代数式是描述数量关系和变化规律的有力工具,理解运算律(交换律、结合律、分配律)在代数运算中的核心地位,它们是进行恒等变形的基石,务必让学生透彻掌握并灵活运用。

抽象概念具象化:让思维可见可触 代数的抽象性常是障碍,高效教学需将抽象概念扎根于具体情境:

- 方程与等式性质: 用直观天平模型,天平两边同时加、减相同质量物体(砝码),或同时扩大、缩小相同倍数,天平仍平衡——这完美诠释等式基本性质,解方程步骤(移项、系数化1)变得直观可操作。

- 负数与数轴: 温度升降、收支盈亏是理解负数意义的绝佳实例,在数轴上标出正负数及其运算结果(如-2 + 5 = 3),数形结合,概念清晰。

- 函数: 这是初中代数难点与重点,务必从大量生活实例(匀速运动路程-时间图、不同水量水费变化)中引导学生发现“变化过程中存在的对应关系”,强调函数三要素:自变量取值范围(定义域)、对应法则、因变量范围(值域),利用坐标系作图,函数图像能将抽象关系可视化,极大助力理解增减性、最值等特性。

聚焦核心:方程、不等式与函数的深度教学

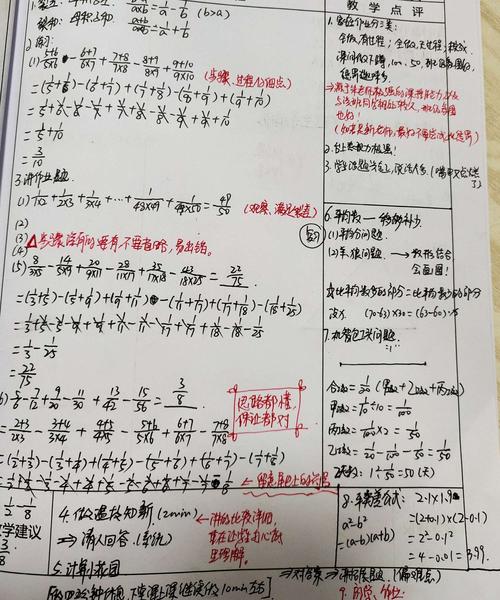

- 方程(组)与不等式: 解法的熟练源于对原理的深刻理解,重点训练学生分析问题、寻找等量(或不等量)关系、合理设元、准确列式的能力,提倡“一题多解”,如解二元一次方程组时对比代入法与加减法优劣,体会消元思想本质,解分式方程、无理方程务必强调“验根”的必要性。

- 函数: 打破孤立学习模式,将一次函数(y=kx+b)、反比例函数(y=k/x)、二次函数(y=ax²+bx+c)进行对比教学,从解析式、图象特征(形状、位置、对称性、增减性)、实际应用三个维度系统梳理,引导学生发现k、a、b、c等参数对函数性质的深刻影响,建立知识网络,二次函数是重中之重,顶点坐标、对称轴、图象平移变换、与一元二次方程根的关系需重点突破。

破解迷思:精准定位,扫清障碍 多年教学发现,学生常陷入特定误区:

- 混淆“代数式”、“方程”、“函数”概念。 需反复强调:代数式是静态表达式;方程是含未知数的条件等式(寻求未知数特定值使等式成立);函数描述的是动态变化过程中变量间的依赖关系。

- 解方程去分母漏乘、忘变号。 规范步骤:明确最简公分母→方程两边每项都乘公分母→注意常数项和分子是多项式时加括号→去括号→移项合并→系数化1→检验,通过典型错例剖析强化。

- 函数图象理解表面化。 避免仅记忆图象形状,需引导学生结合解析式分析k>0/k<0、a>0/a<0时图象具体走向(上升/下降、开口向上/向下),理解增减性、最值点的由来,一次函数k值决定斜率(倾斜程度与方向),b值决定与y轴交点;二次函数a决定开口方向和大小,a、b共同决定对称轴位置,c决定与y轴交点。

分层施教,点燃内在动力 学生认知水平存在差异,课堂设计需兼顾不同需求:基础练习确保核心概念掌握;设计阶梯式挑战题满足学有余力者探索(如含参方程讨论、函数综合应用),鼓励合作学习,小组内互相讲解、质疑、补充,善用数学史故事(如代数符号发展历程、方程求解历史)和现代科技应用(如计算机图形学中的函数),展现代数魅力,激发持久兴趣,引导学生体会代数作为“通用语言”在科学、工程、经济乃至日常决策中的强大力量,培养建模意识。

教好初中代数,本质是引导学生经历从具体算术思维到抽象代数思维的跃迁,教师应是点燃思维火花的引路人,而非知识的搬运工,当学生在解决真实问题中感受到代数工具的力量,当抽象的符号在他们眼中变得生动而有意义,数学思维的种子便已悄然扎根,为未来的理性探索奠定坚实基础,愿我们共同耕耘这片充满无限可能的代数花园。(教育部《义务教育数学课程标准(2022年版)》明确指出:模型观念的培养应贯穿数学教学始终。)

还没有评论,来说两句吧...