在高中数学学习中,构造模型是一种极为重要的思想方法,它不仅是解决难题的金钥匙,更是连接数学知识与现实世界的桥梁,掌握这种能力,能让学生从被动解题转向主动创造,真正领略数学的魅力。

函数模型:洞察变化的规律

函数是描述变量之间依赖关系的核心工具,构造函数模型,本质上是将一个问题中的动态关系用数学语言精确地表达出来。

一个典型的应用是最值问题,在几何中遇到“求矩形面积最大”的问题,我们会将面积表达为一边长的二次函数,通过配方或利用顶点公式,轻松找到最大值点,再比如,在处理数列问题时,我们常常通过构造递推函数或通项公式,将离散的项与项之间的关系清晰地呈现出来,从而预测任意项的值,这种模型让我们能够精准地预测和优化,是解决许多实际应用问题的基石。

几何模型:将抽象问题可视化

当问题涉及图形、空间和度量时,构造几何模型往往能化繁为简,一目了然。

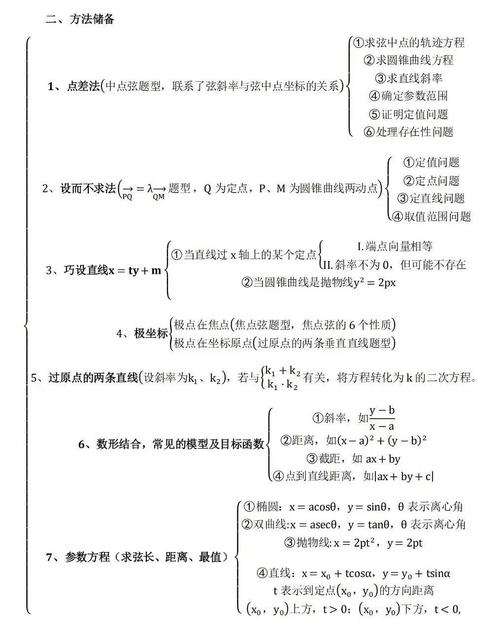

解析几何便是代数与几何结合的典范,我们将几何图形置于坐标系中,用方程来刻画点、线、圆、圆锥曲线的性质,这样,复杂的几何证明问题就可能转化为更直接的代数计算问题,在解决某些代数不等式时,巧妙地构造几何图形(如利用点到直线距离公式、斜率关系等)也能提供极其简洁直观的证明,这是一种非常高阶的数学思维。

方程与不等式模型:寻找等量与不等关系

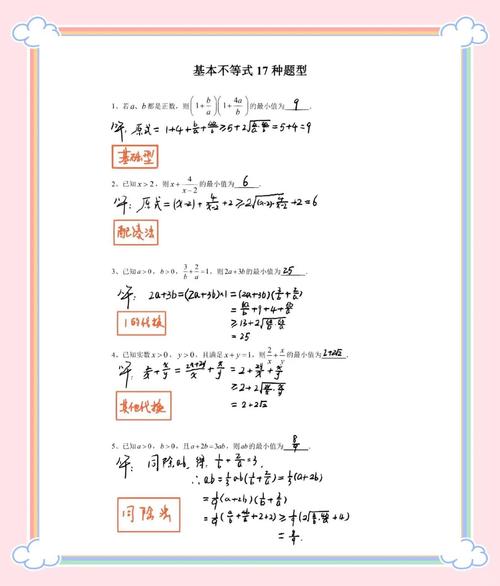

许多问题中存在明确的等量关系或不等约束,这时构造方程或不等式模型就是最直接的途径。

例如经典的“鸡兔同笼”问题,我们通过设未知数,根据头脚数量关系列出方程组,再比如资源分配、成本优化问题,我们需要根据“不超过”、“至少”等限制条件列出不等式组,确定解的范围(可行域),进而找到最优解,这种模型训练的是学生从纷繁复杂的条件中提取关键数学关系的能力。

概率统计模型:量化不确定性

在新课标中,概率与统计的地位日益凸显,这类模型帮助我们理解随机现象,并基于数据做出推断。

小到掷一枚骰子预测点数,大到通过抽样调查估计全市学生的视力情况,都需要构造概率模型(如古典概型、几何概型)或统计模型(如分布列、期望、方差、回归直线),这要求学生不仅会计算,更要理解模型本身的含义和适用条件,从而对现实世界中的随机性做出合理的判断。

数列模型:刻画离散过程

数列是研究按一定次序排列的一列数的学问,非常适合模拟那些随时间逐步发展的离散过程。

无论是银行存款的单利复利计算,还是细胞分裂、树木枝干生长这类自然现象,都可以通过构造等差数列或等比数列模型来模拟和预测,求解这类问题,通常需要先识别出数列的类型,求出通项公式或前n项和公式,从而从整体上把握过程的规律。

个人观点

多年的教学经验让我深刻体会到,数学学习的核心并非记忆公式定理,而是培养建模思想,看到一个实际问题,能迅速将其“翻译”成数学语言,选择或构造一个合适的模型进行求解,这种能力远比解出十道难题更有价值,我常对学生强调,不要孤立地看待各个数学模型,它们是一个有机整体,一道复杂的综合题,往往需要你先构造一个几何图形,再引入坐标系建立函数关系,最后可能还需用不等式确定范围,这种融会贯通的能力,正是数学思维的精髓所在,也是未来在更高领域学习和发展的重要基石。

发表评论