近期广州市高中数学课程出现了一些重要调整,许多家长和学生对这些变化十分关注,本文基于现行教学标准和实际教学实践,梳理了主要的新内容方向,供读者参考。

新课程更加注重数学与实际生活的联系,在必修部分,概率统计板块增加了更多数据分析的实践内容,学生需要掌握如何处理现实中的数据集,并运用适当的方法进行解读,这种调整显然是为了帮助学生建立更强的应用能力。

另一个明显变化是数学建模的比重有所提升,课程鼓励学生从高二开始接触简单的建模问题,通过小组合作形式,尝试用数学工具解决一些开放性问题,这类活动不仅锻炼计算能力,也培养了团队协作和表达交流的综合素养。

在传统代数与几何领域,新课标对知识点进行了优化重组,例如函数部分更强调图像和性质的综合分析,立体几何则适当降低纯证明题难度,增加视图与空间想象的相关训练,这样的调整使得知识结构更贴合学生的学习规律。

值得关注的是,新课标明确提出了跨学科融合的要求,例如在学习指数函数时,会结合生物种群增长或金融复利案例;讲解向量时可能联系物理中的力学分析,这种教学方式有助于学生形成系统化的知识网络。

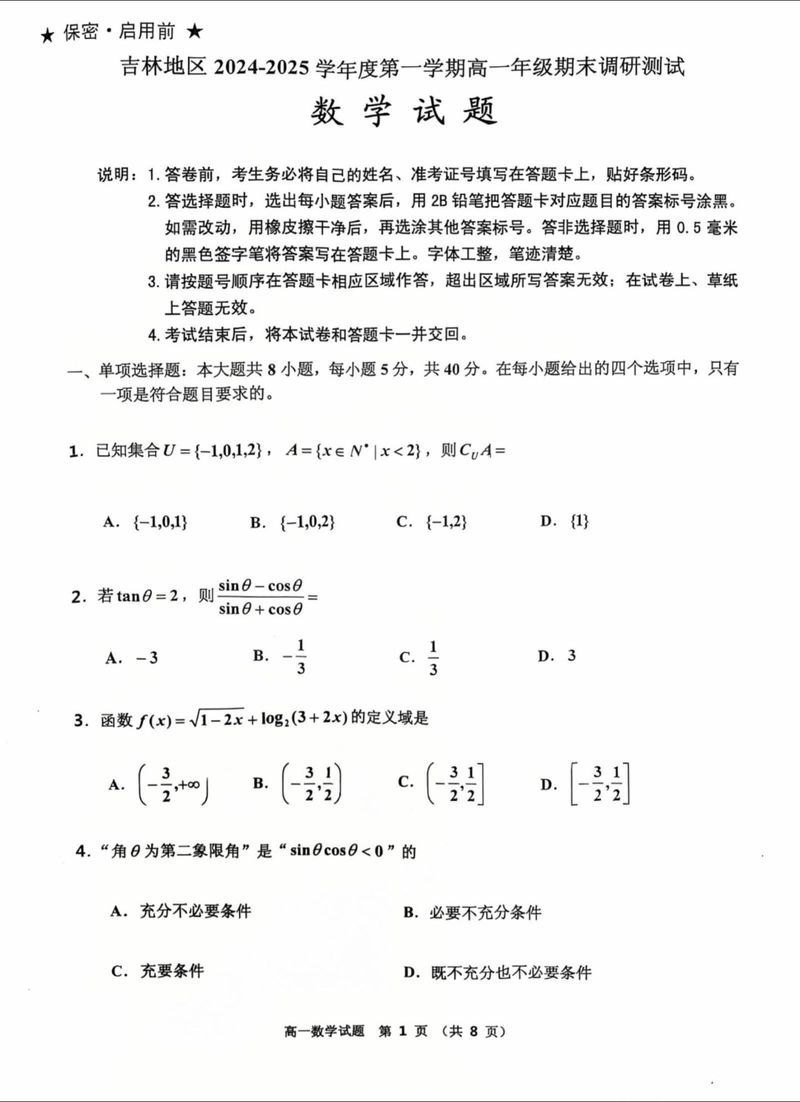

对于准备高考的学生而言,新课程下的试题风格也发生着微妙变化,单纯依靠机械刷题的效果可能会打折扣,而对概念本质的理解和应用灵活性变得更为关键,建议学生在日常学习中更加重视推导过程和思路形成,而非只记结论。

从教学实践来看,这些变化对教师和学生都提出了新要求,成功的适应需要时间和方法调整,但长远看有助于培养更具竞争力的数学素养。

发表评论