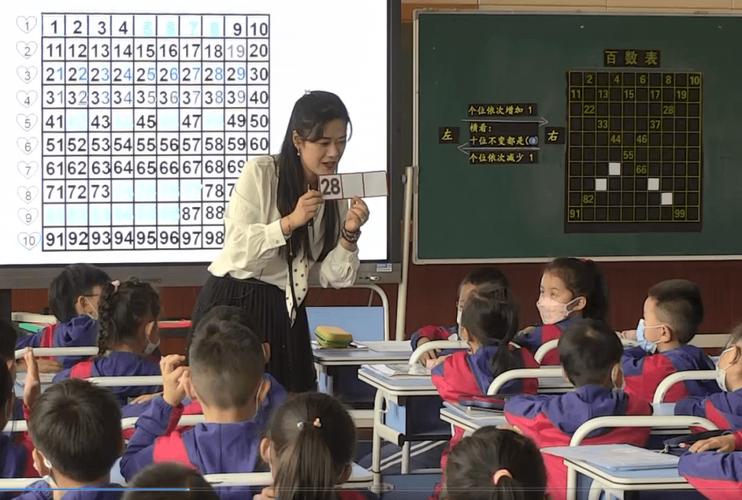

数学教学从来不是单向灌输,而是点燃思维火花的过程,面对小学生,关键在于如何将抽象的数字和概念转化为他们能感知、能探索的世界。

一堂成功的数学课,往往从生活情境开始,比如讲“加减法”,不如设计一个“小超市”游戏,孩子们用道具货币购买文具,在交易中自然理解计算的意义,这种沉浸式体验比重复做题有效得多——知识因为“有用”而被记住。

动手操作是儿童学习数学的金钥匙,教学“几何图形”时,我会发放彩色纸片,让学生亲手剪裁拼接,当他们发现两个三角形能拼成正方形,四个小正方形能组成大正方形时,空间观念便悄然建立,这种探索带来的成就感,是任何口头讲解都无法替代的。

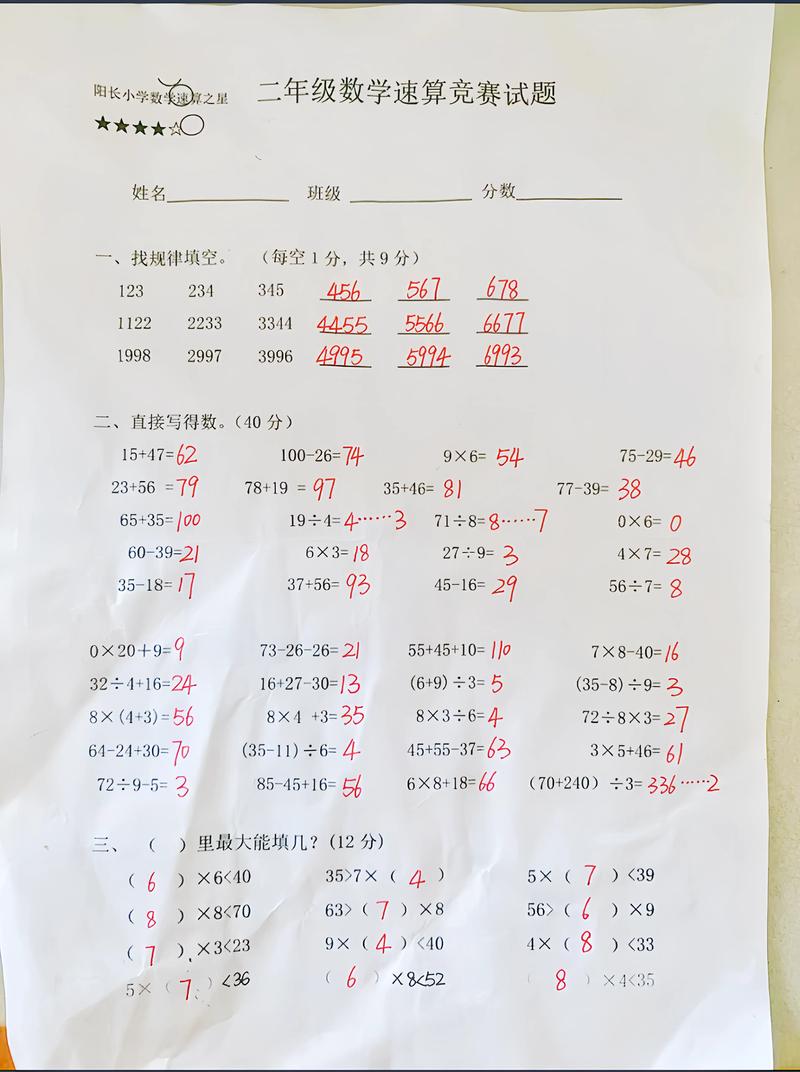

游戏化教学值得深入运用,我曾用“数字接龙”锻炼计算速度,用“24点游戏”训练思维灵活性,在竞赛氛围中,孩子们往往展现出惊人的专注力和创造力,重要的是规则要清晰,奖励要及时,让每个学生都能感受到进步的喜悦。

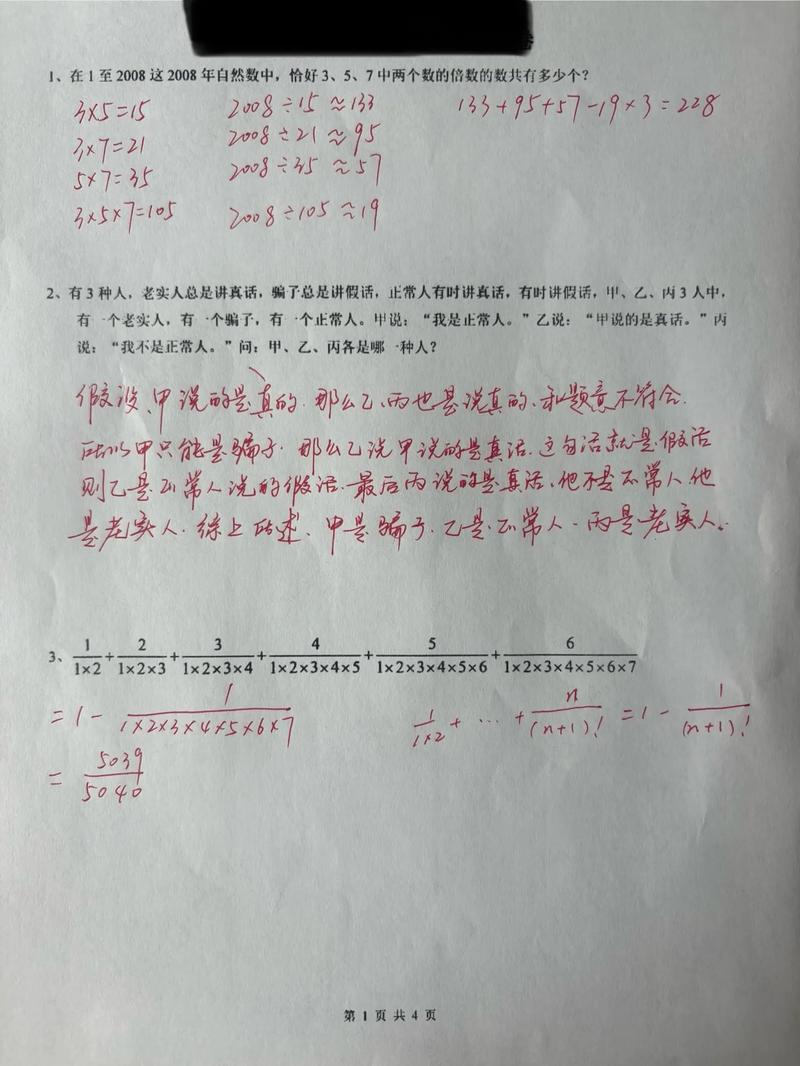

提问的艺术尤为关键,避免简单问“对不对”,而是提出“为什么?”“你还能想到其他方法吗?”这类开放性问题,有个学生曾用数轴方式解决应用题,虽然步骤非常规,但逻辑完全自洽,这种独特思维值得鼓励——数学本就不该只有标准答案。

分层设计练习必不可少,基础练习保证全体掌握核心知识点,拓展题目为学有余力的孩子提供挑战,我会设计“数学小博士”挑战卡,完成后可获得展示机会,让不同水平的学生都能获得成就感。

现代技术能为课堂增色,适当运用数学动画演示抽象概念,比如分数推导或立体图形展开,能直观突破认知难点,但技术始终是工具,核心仍要回归到师生互动和思维引导上。

教师的角色更像是向导而非灌输者,当孩子皱眉思考时,给予适当提示而非直接给出答案;当解法出现错误时,引导他们自己发现矛盾点,有次教学“鸡兔同笼”问题时,孩子们自发想到用画脚的方式求解,这种自发的建模能力正是数学思维的核心。

真正有效的数学课堂,应当充满尝试的自由和发现的快乐,当孩子们眼睛发亮地说“原来是这样”,当他们在生活中主动运用数学解决问题,教学的价值才真正得以实现,教育不是注满一桶水,而是点燃一把火——而好的数学课堂,正是那粒珍贵的火种。

教学小学数学课程时,应注重基础知识的巩固和思维能力的培养,首先讲解概念要清晰明了;其次通过实例演示加深理解数学知识在实际中的应用价值并激发兴趣与积极性提升学习效果事半功倍地推进课堂进度关注学生个体差异因材施教及时给予反馈鼓励从而提高学生自信心和学习动力促进全面发展数学素养和能力水平提高成绩表现及综合素质能力发展等目标实现为未来的学习生涯奠定坚实基础!