在当今全球化的时代,教育方式多样纷呈,小学数学题作为基础教育的核心,不同国家的人解题方法各有千秋,我们来聊聊外国人如何应对小学数学题,这不仅有趣,还能让我们从中汲取教育灵感。

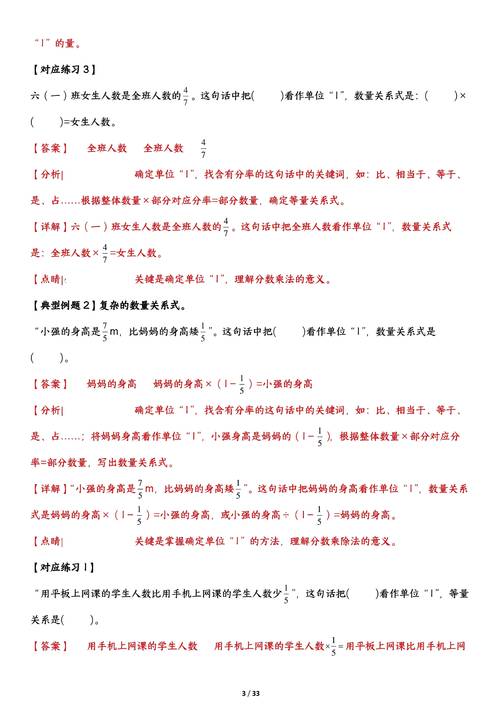

外国人的数学教育往往强调理解而非机械记忆,以美国为例,许多小学采用“探究式学习”,鼓励学生通过实际问题和小组讨论来掌握数学概念,一道简单的加法题如“8 + 5”,中国孩子可能直接背诵口诀得出13,而美国老师可能会引导学生用实物(如积木或糖果)来模拟,从而理解进位制的原理,这种方法培养了孩子的逻辑思维和问题解决能力,而不是单纯追求速度。

欧洲国家如英国和德国,则注重数学与日常生活的结合,小学数学题常以故事形式出现,“如果小明有3个苹果,小红给他2个,他现在有几个?”这种情境化题目帮助孩子将数学应用于现实,增强学习兴趣,相比之下,亚洲国家的题目可能更抽象,但外国人通过这种互动方式,让数学变得生动易懂。

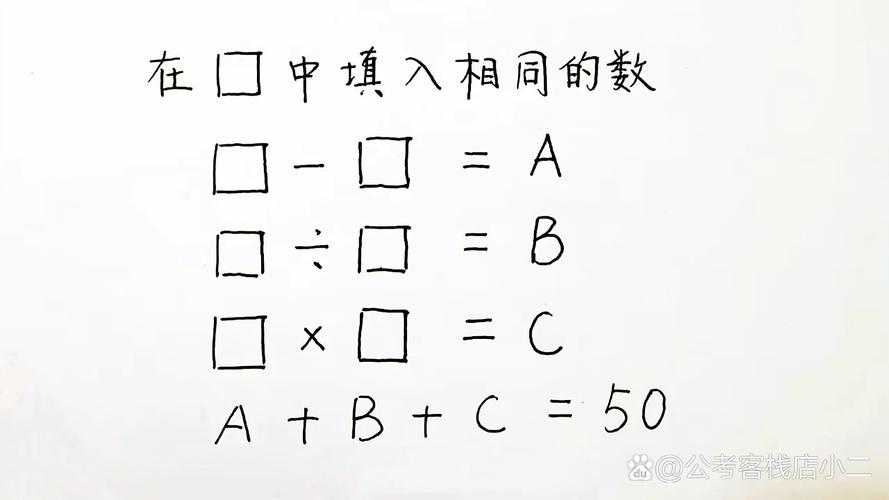

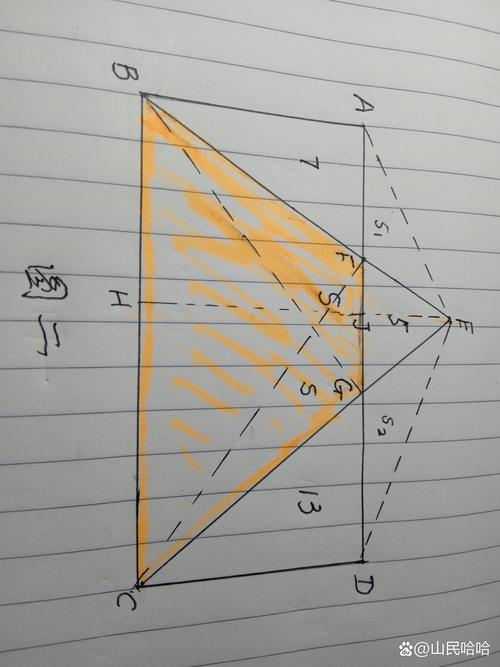

具体到一个例子:考虑一道常见的小学数学题——“一个篮子里有12个鸡蛋,打碎了3个,还剩几个?”中国学生可能快速心算得出9,而外国学生或许会先画图或使用计数器来验证,这种视觉化方法源于西方教育中对“多模式学习”的重视,即通过视觉、听觉和动手操作来强化记忆,专家如美国教育心理学家Howard Gardner曾指出,多元智能理论支持这种个性化学习,能更好地适应不同孩子的需求。

文化差异也扮演着角色,在西方国家,数学教育更鼓励质疑和探索,孩子会被问到“为什么这样解?”而不是“答案是什么?”,这培养了批判性思维,但有时可能牺牲效率,相反,东亚国家如中国和日本,强调练习和精确性,这在竞赛数学中表现出色,外国人做数学题时,往往更注重过程而非结果,这从他们的作业批改中可见一斑:老师会奖励创意解法,即使答案错误。

从权威角度看,国际数学评估如PISA测试显示,西方国家的数学成绩虽不如亚洲国家突出,但他们的学生在创新和应用方面更强,这得益于教育体系的差异:外国人更早引入项目式学习,让孩子在解决实际问题中掌握数学,芬兰的小学数学课可能涉及测量教室面积或设计简单预算,从而将抽象概念具体化。

个人观点:我认为,外国人的数学解题方法值得借鉴,尤其是他们注重理解和应用的方式,这不仅能减少数学焦虑,还能培养终身受用的技能,作为网站站长,我建议家长和教育者融合中外优点,既保持基础训练的严谨,又加入探索元素,让孩子在快乐中学习数学,毕竟,数学不是关于死记硬背,而是关于思考世界的语言。

发表评论