剪绳子这类数学题目在小学阶段经常出现,很多孩子初次接触时容易感到困惑,作为家长或老师,我们可以通过一些具体的方法,帮助孩子真正理解这类问题的本质,而不只是记住答案。

关键在于让孩子明白:剪绳子问题通常和“段数”与“次数”之间的关系有关,将一根绳子剪成若干段,并不是剪一刀就只是一段——每一刀都会增加段数,我们可以通过实际操作来演示这一点。

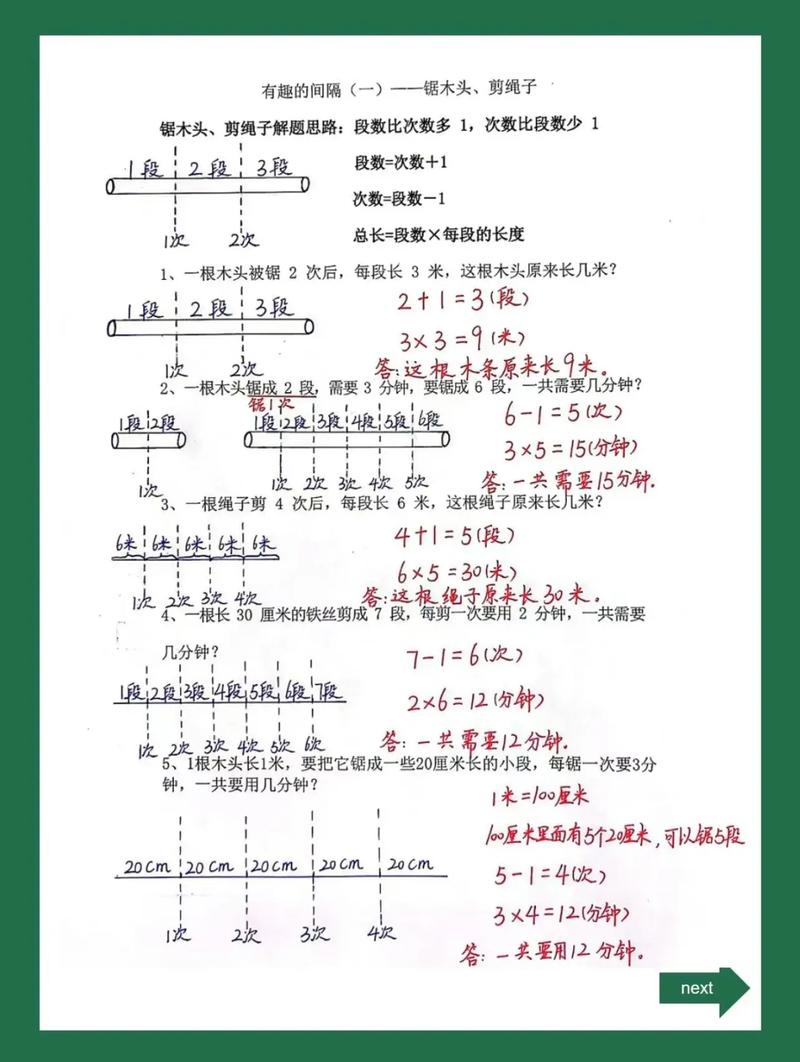

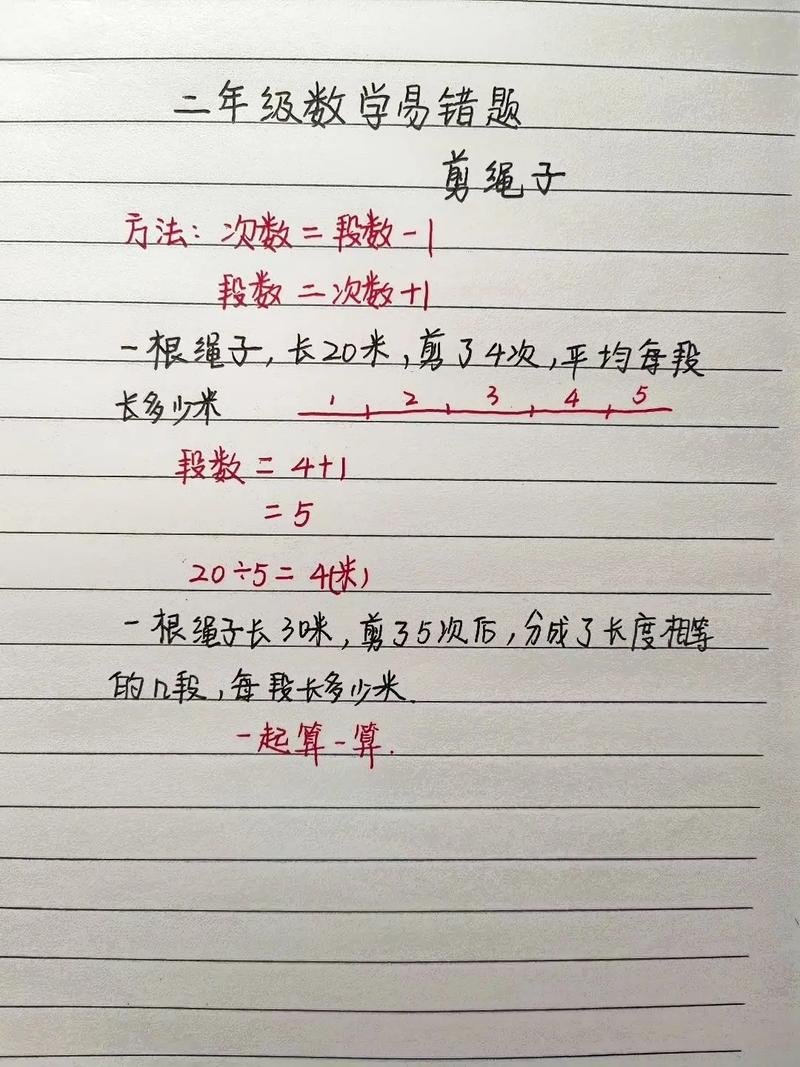

拿一根绳子(或纸条)和孩子一起动手剪一剪,剪一次,绳子变成两段;剪两次,变成三段,这时候可以问孩子:“如果剪了5次,会变成几段呢?”通过实际操作,孩子很容易发现:段数 = 剪的次数 + 1,这就是“一刀两段”的基本原理。

等到孩子理解了这一点,可以进一步提出另一种常见题型:如果要将一根绳子剪成5段,需要剪几次?这时候孩子可能就会反过来思考:次数 = 段数 - 1。 会更复杂一些,比如绳子被剪成不同长度、或者剪的次数与段数关系隐藏在问题中,这时可以教孩子用画图的方式来辅助思考,用一条线段代表绳子,在需要剪断的地方画上竖线,数一数一共分成了几段,图形能够非常直观地呈现数学关系,尤其适合喜欢视觉学习的孩子。

还有一种常见情况:绳子对折后剪断,这类问题孩子更容易搞混,我们可以用实物演示对折后剪一刀会发生什么,将绳子对折后剪一刀,实际是同时剪断了两根重叠的绳子,所以会变成三段(如果只剪一次)或更多,这类问题一定要亲手操作,孩子才能建立正确的直觉。

最后要提醒的是,不要急于让孩子套用公式,数学理解的核心是思考过程,我们可以多问孩子“为什么”,鼓励他们解释自己的思路,即使孩子一开始答错了,也要肯定他愿意尝试的态度,再一起从错误中找到原因。

每个孩子的学习节奏不同,有的可能需要多几次实际操作,有的则很快能举一反三,重要的是保持耐心,让孩子在探索中体会到数学的乐趣和实用价值。

发表评论