小学数学教学过程中,课时的科学划分是提升课堂教学效率、落实教学目标的重要环节,合理的课时安排能够帮助教师把握教学节奏,使学生循序渐进地掌握知识。

小学数学一节课时为40分钟,在教学实践中,教师需根据具体教学内容、学生认知特点及课程标准进行灵活划分,常见的划分方式包括以下几个环节:

导入环节(约5分钟)

通过情境创设、问题引导或复习旧知等方式,激发学生学习兴趣,明确本节课的学习目标。

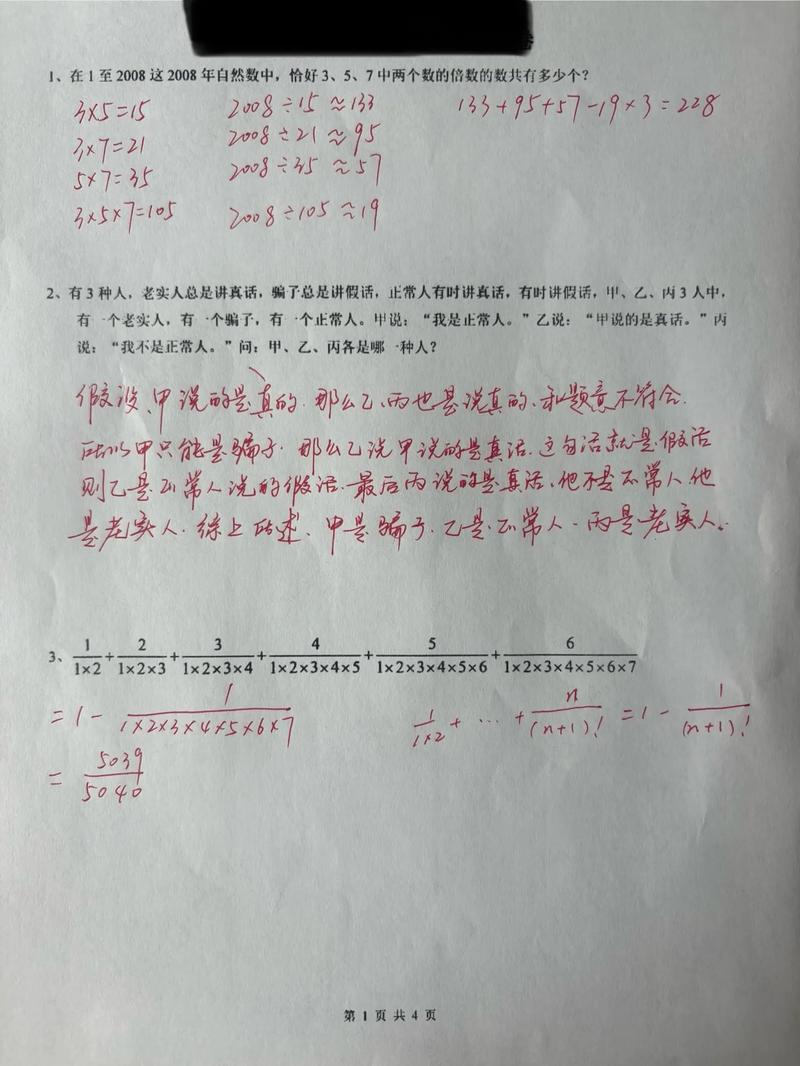

新知探究环节(约15-20分钟)

这是课堂的核心部分,教师通过讲解、演示、提问或组织小组合作等方式,引导学生主动建构新知,重点在于启发思考,突破重难点。

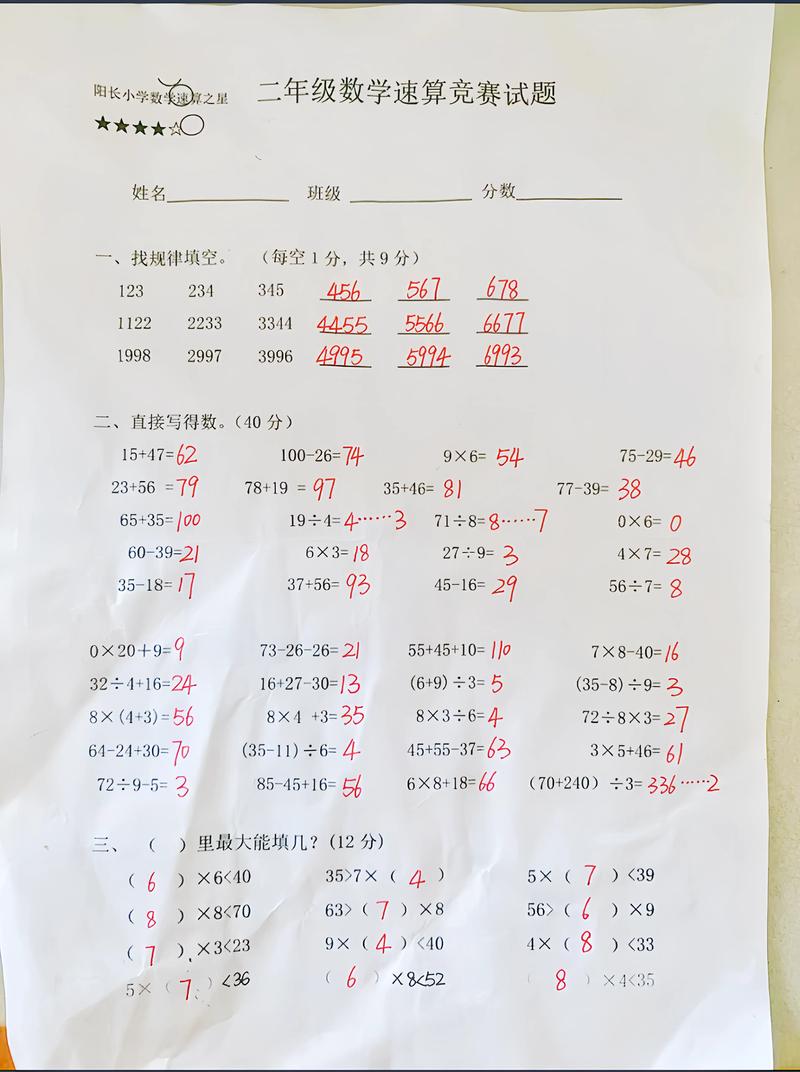

巩固练习环节(约10分钟)

设计层次分明、形式多样的练习题,帮助学生及时应用所学知识,教师巡视指导,发现并纠正问题。

总结拓展环节(约5分钟)

引导学生回顾本节课内容,梳理知识结构,适当延伸拓展,联系生活实际,提升数学应用意识。

需要注意的是,课时划分并非固定不变,对于操作性强的内容,如“图形的拼组”,可增加动手时间;对于计算类课题,如“多位数乘除法”,则需保证充足练习量,低年级学生注意力持续时间较短,建议采用多样化的教学活动,中间穿插短时休息或游戏。

我认为,教师应基于学情和内容灵活调整课时结构,避免机械套用模式,真正高效的课堂,在于是否激发学生思维,是否实现教学目标,而非单纯追求环节完整。

发表评论