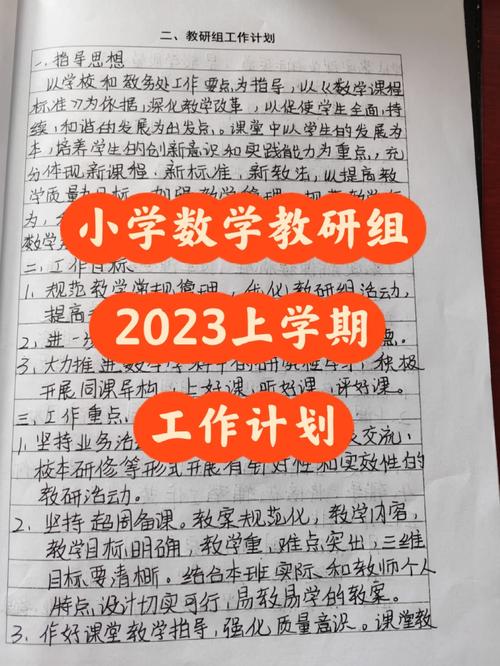

明确计划的核心要素

学科计划表应包含几个基本部分:学期教学目标、教材分析、学情分析、教学进度安排、重点难点突破策略以及评价方式,教学目标需紧扣课程标准,结合教材内容与学生实际认知水平,制定具体、可衡量的目标,教材分析要梳理本册知识结构,明确各单元之间的联系,学情分析则是基于学生已有知识基础和可能遇到的困难,体现以学定教的理念。

科学安排教学进度

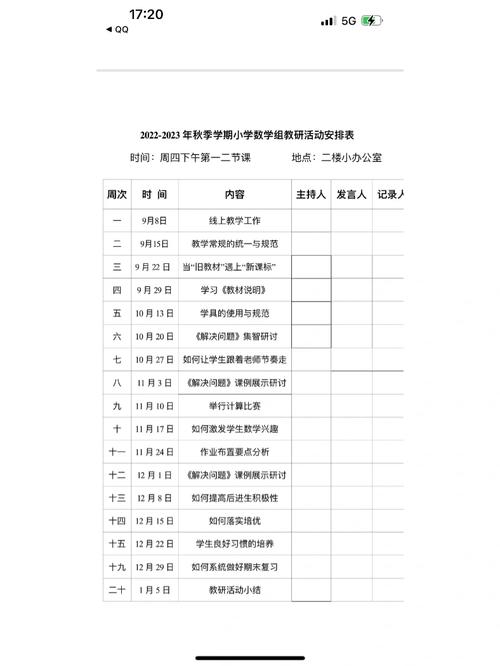

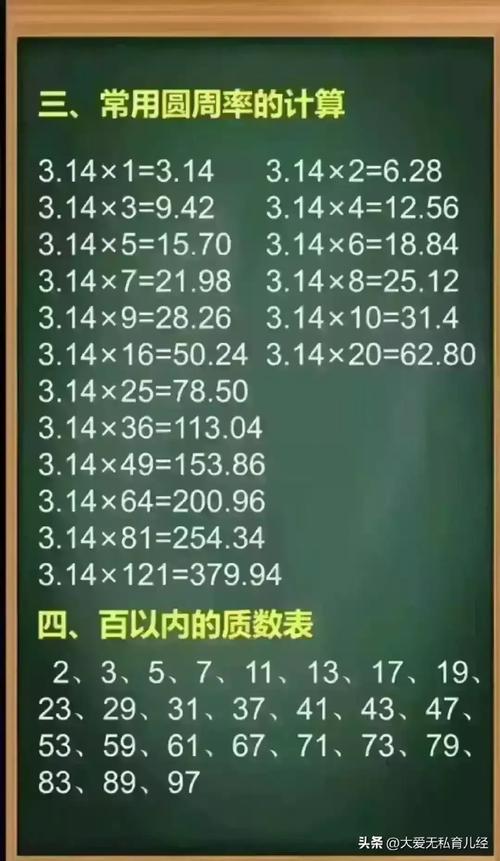

教学进度安排需要合理分配课时,兼顾新授课、练习课与复习课,建议采用表格形式,按周次列出教学内容、课时分配、主要教学活动及所需教具,预留弹性时间应对实际教学中的不确定因素,避免计划过于僵化,可将整数运算、几何图形等核心内容适当增加课时,确保学生牢固掌握。

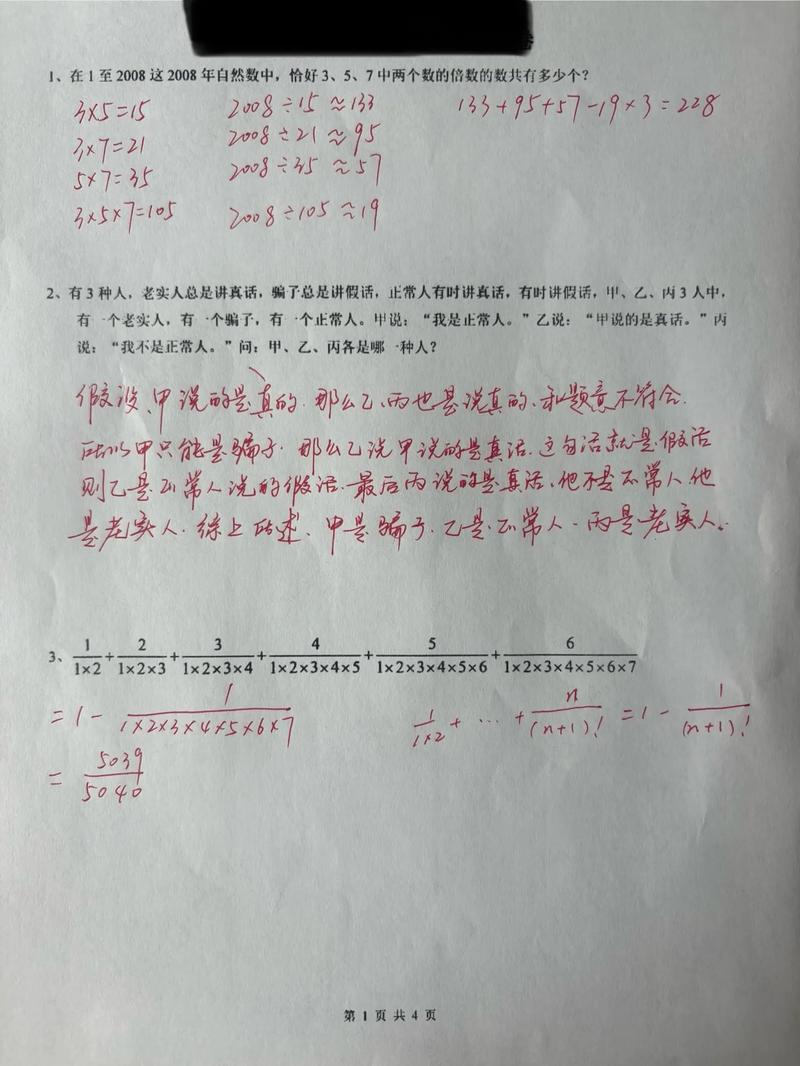

突出重点难点化解策略

针对学生容易困惑的知识点,如分数应用、行程问题等,应在计划中提前设计化解方案,可采用直观演示、生活化案例或分层训练等方式突破,例如教学“时间计算”时,可设计钟表模型操作活动,让学生在动手实践中理解概念。

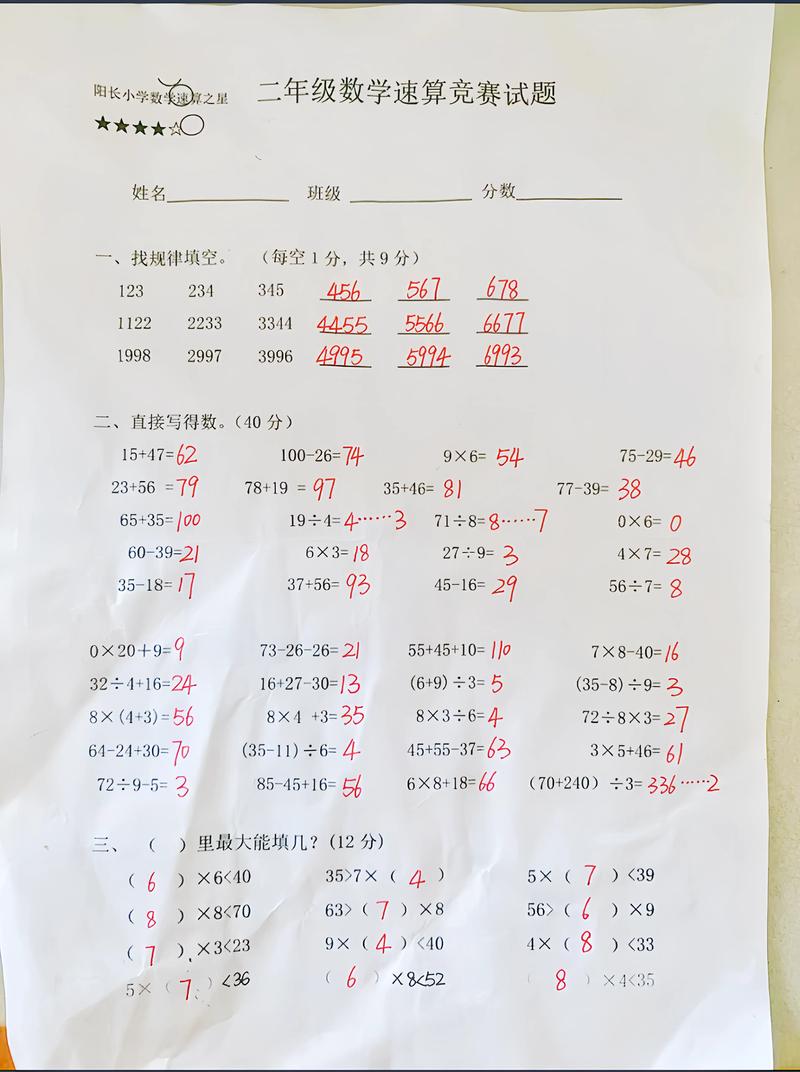

设计多元评价体系

改变单一试卷评价方式,将课堂观察、作业分析、实践操作纳入评价范畴,计划表中可注明每单元的评价重点,如计算能力、空间观念或解决问题能力等,实现评价与教学过程的有机结合。

持续优化调整机制

教学计划不是一成不变的文本,而应是动态的指导工具,建议每月回顾计划实施情况,根据学生反馈和实际效果进行微调,保留计划执行笔记,记录哪些方法效果显著,哪些需要改进,为后续计划制定提供实践依据。

撰写学科计划表的过程,本身就是教师对教学活动的系统思考,一份优秀的计划应当既具引领性又留有余地,既能规范教学行为又能鼓励创新实践,坚持目标导向与问题导向相结合,让计划真正成为提升教学质量的路线图。

发表评论