小学数学题有时候确实会让家长和孩子感到头疼,尤其是那些设计巧妙、注重思维过程的题目,面对这类烧脑题,不少人的第一反应是紧张,甚至想绕道而行——但其实,掌握合适的思路与方法,完全可以化难为易。

每道数学题的出现,都不是为了“考倒”孩子,而是希望帮助他们建立更灵活的数学思维,我们不需要惧怕它,更不必抱怨“怎么这么难”,而是应该静下心来,和孩子一起享受思考与探索的过程。

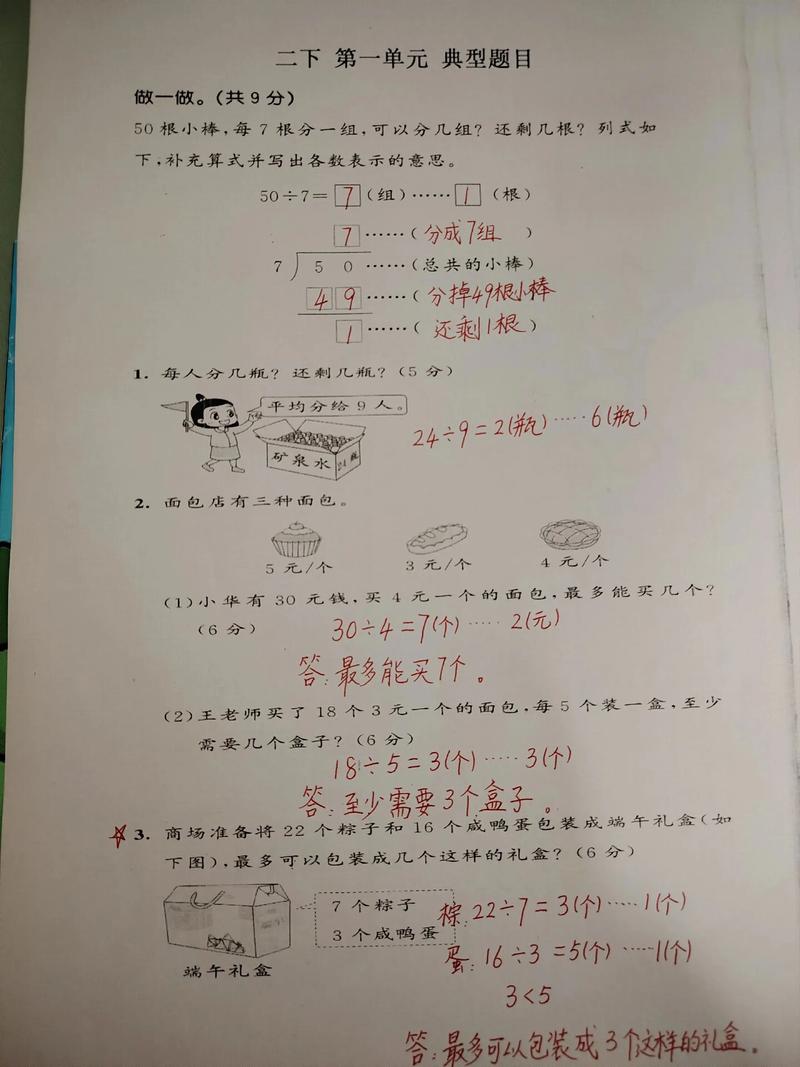

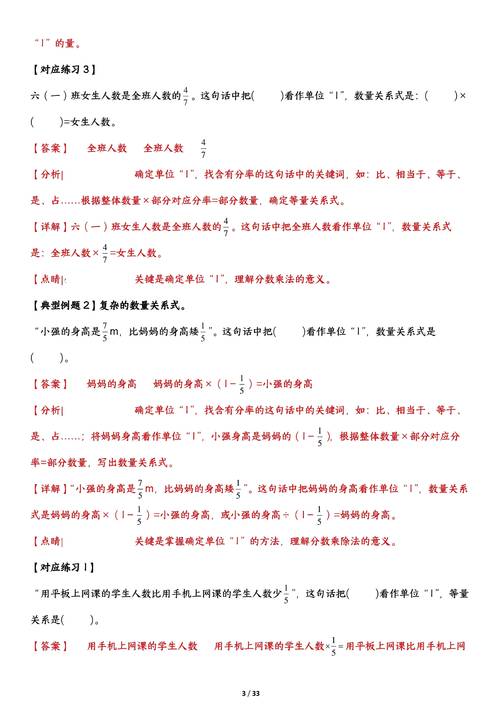

▍一、先理清题意,别急着动笔 没读完就匆忙下笔,结果做到一半发现理解错了,小学数学题往往语言表达简洁,但信息量却不小,建议拿支笔,边读题边圈出关键词:一共”、“还剩”、“比…多”、“平均”等,也可以用自己的话把题目复述一遍,确保真正明白了题目在问什么。

举个例子:

“小明有8个苹果,小红有12个苹果,他们想平均分给4个小朋友,每人能拿到几个?”

如果没注意到“平均分给4人”,只去算两人共有多少苹果,就会做错。

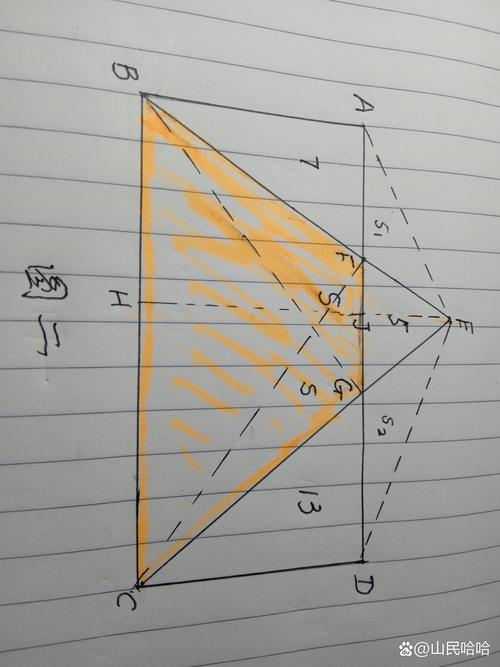

▍二、画个图,把抽象变直观

尤其对于低年级孩子,图形是理解题意的利器,比如年龄问题、排队问题、行程问题,用线段图或示意图来表示数量关系,会清晰很多。

比如这道题:

“哥哥今年10岁,弟弟6岁,问几年后哥哥年龄是弟弟的2倍?”

用两条线段表示年龄变化,就很容易看出年龄差不变,从而列出等式。

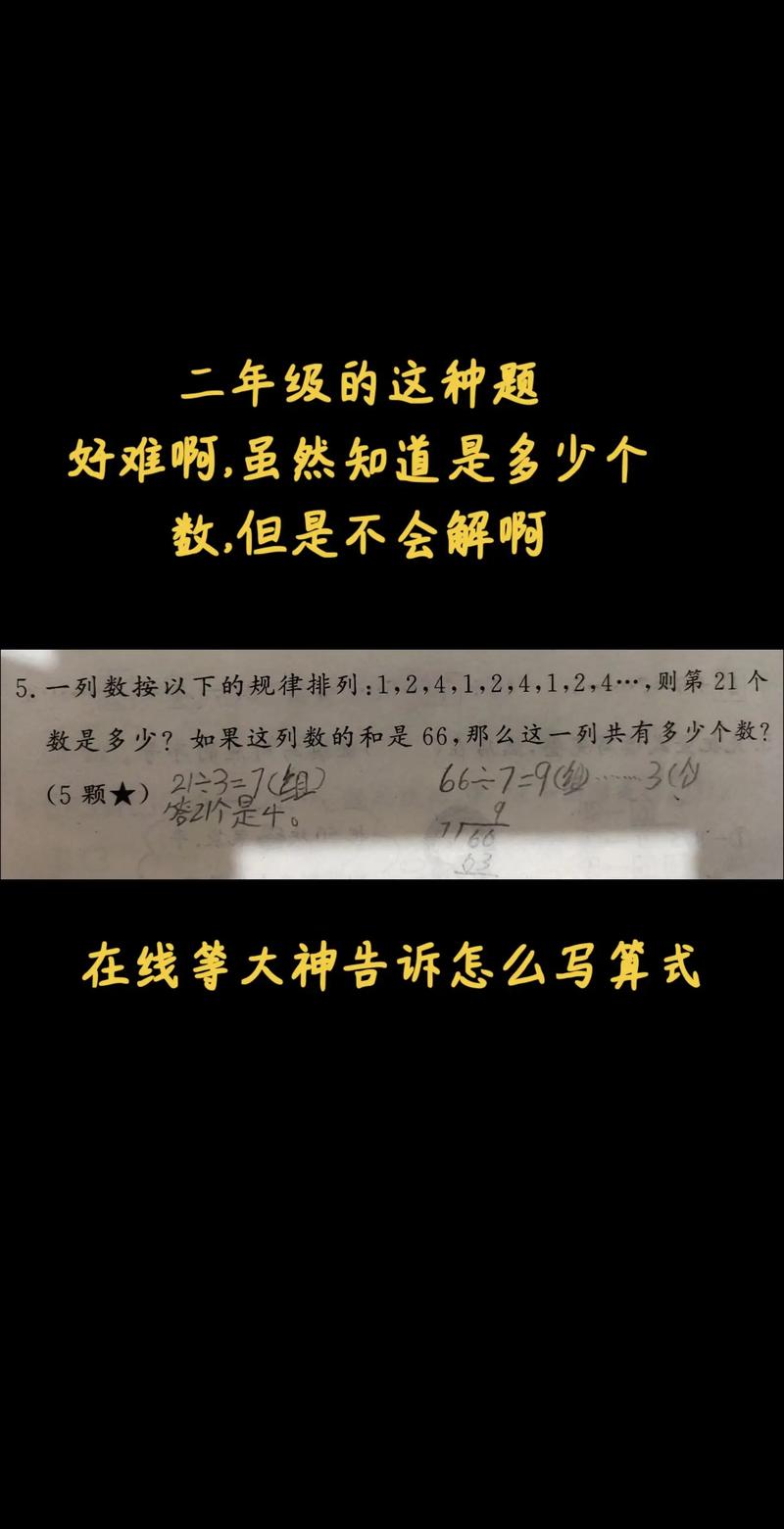

▍三、分步拆解,从简单入手 看起来复杂,往往是由几个小问题组合而成,可以尝试把大问题拆成几个小步骤,一步步解决,比如一些多层逻辑的应用题,先求其中一个量,再代入求另一个。

“3个苹果和4个梨共重1900克,1个苹果和1个梨共重500克,问一个苹果重多少?”

先通过第二个条件找到倍数关系,再代入第一个条件中求解。

▍四、用实物或者举例验证 实在没有思路,可以尝试用实际例子模拟,比如涉及分配、排列的问题,可以用积木、水果等实物摆一摆;数字较大的,可以先用小数字试做,找到规律再推广。

▍五、完成之后,反向验算不能少

很多错误都出在最后一步,答案算出来之后,最好把它代回原题,检验是否符合所有条件,答案是5年吗?那时哥哥15岁弟弟11岁,15是11的2倍吗?——不是,那就需要重新检查。”

有人说,数学是一门“讲道理”的学科,每道题都有它的逻辑和原理,我们不必追求“秒解”,而是陪伴孩子一起思考:“为什么这样做?”“还有没有别的方法?”这个过程本身,就是在培养他们的数学思维和解决问题的信心。

孩子遇到难题时,你的态度很重要,不必急着给答案,更不要代做,一句“我们再读一遍题目”或者“试试画图看看吧”,往往更能帮他们找到突破口,数学不只是计算,更是一种思考方式——而这种能力,正是在一次次“烧脑”的过程中慢慢积累起来的。

发表评论