很多家长在辅导初中数学时感到力不从心,孩子听得迷糊,自己讲得着急,初中数学学习并不是单纯刷题或记忆公式,而是建立思维框架和解决问题的逻辑能力,作为一位有十余年教学经验的数学教师,我想分享几个实用方法,帮助家长更有效地引导孩子。

先从心态上调整,不少孩子对数学有畏惧感,一看到复杂题目就直接放弃,这时批评或催促效果有限,反而会加深抗拒,重要的是帮他们建立信心,可以从简单题目开始,让孩子尝到“做对”的甜头,再逐步增加难度,比如一道代数题不会,就退回一步复习相关的基础运算,让孩子感觉“我能懂”,而不是“我又错了”。

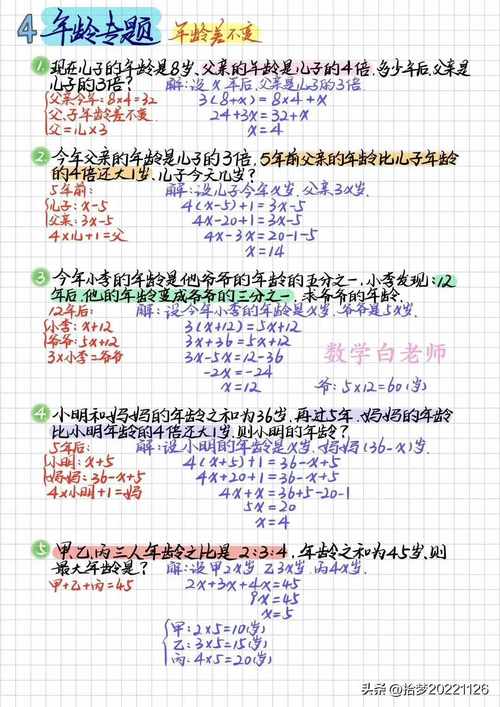

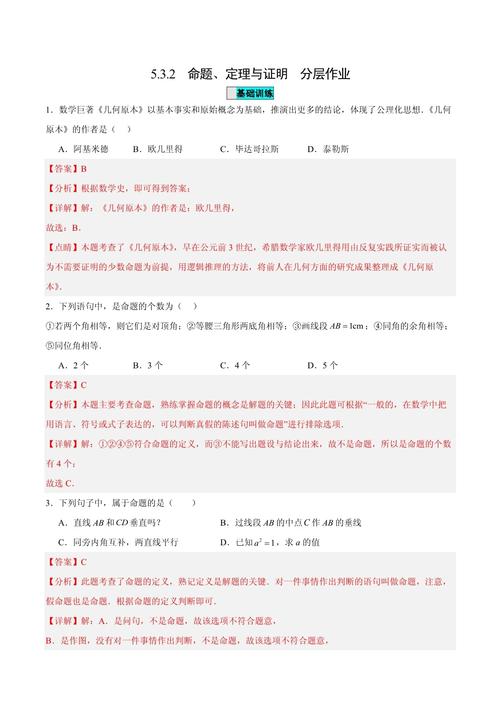

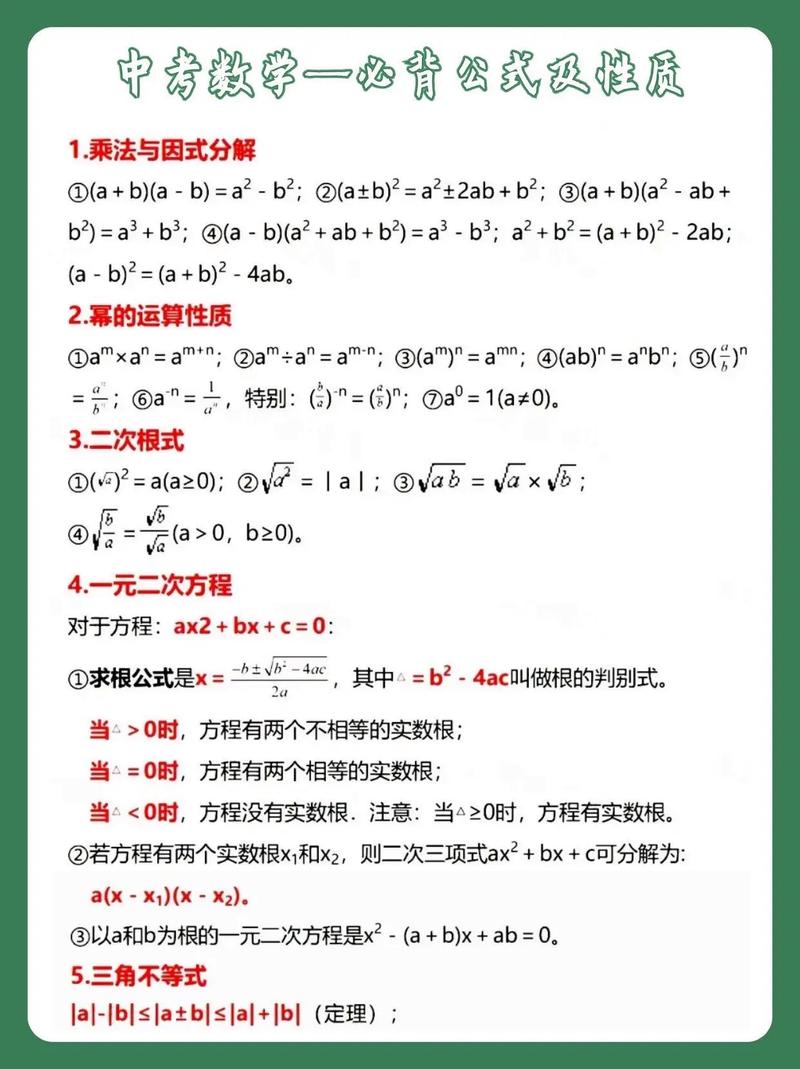

重视基础概念的理解,数学是一个层层递进的学科,前面的知识没吃透,后面学起来就会吃力,比如解一元一次方程,如果孩子不理解等式的性质,直接教他们“移项变号”,他们只会机械记忆,题目稍一变式就又不会了,不妨用生活中的例子打比方:方程就像天平,左右两边要同时做相同操作才能平衡,用实际例子帮助孩子看见数学的“为什么”,而不是只记住“怎么做”。 时,尽量用引导代替灌输,孩子题目做错,别急着说“答案应该是这样”,而是问他:“你是怎么想的?这一步为什么这样做?”倾听他们的思路,找到卡点所在,有时候孩子只是看错了一个符号,或是没理解题目的问法,通过提问,帮助他们自己发现错误,这种自我修正的过程最能加深理解。

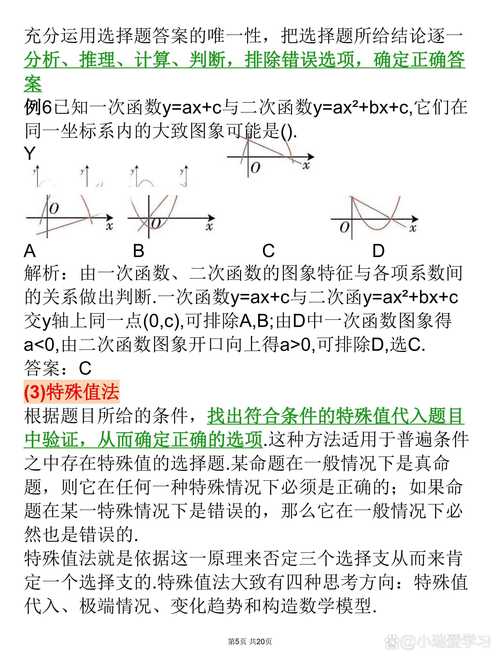

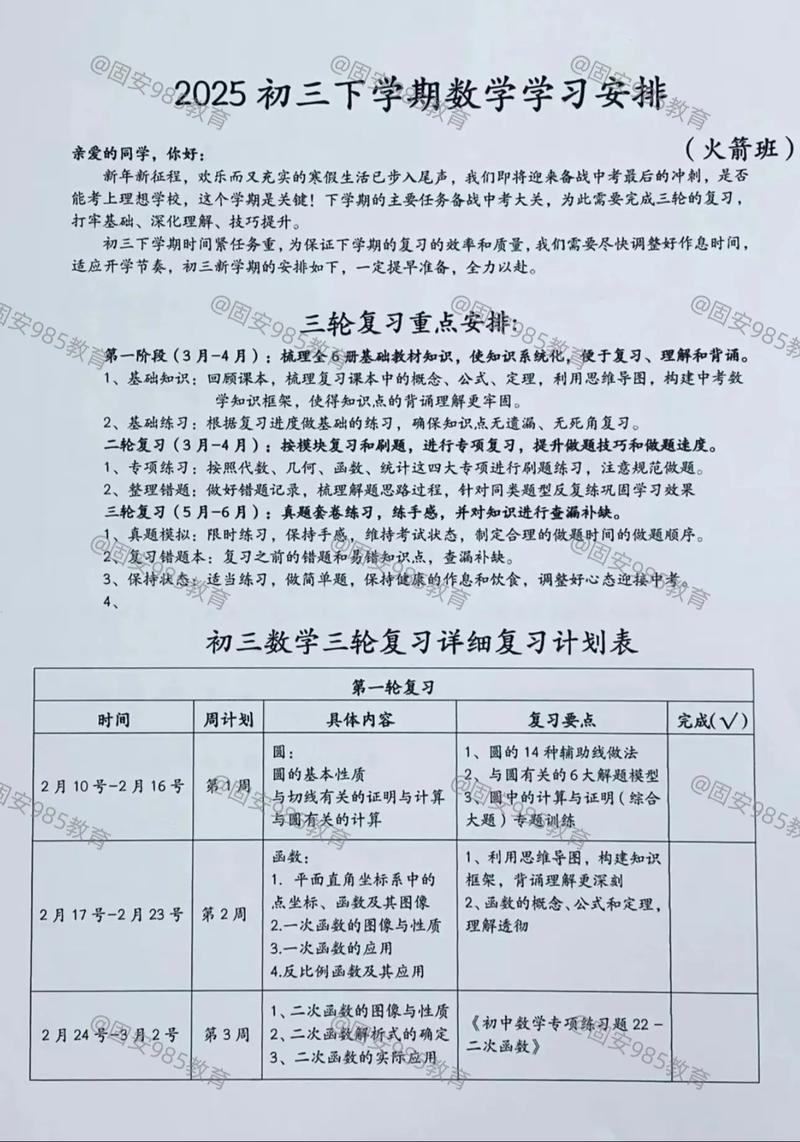

图像和工具是学好数学的重要帮手,函数、几何这类内容非常抽象,但如果能用画图、拼纸甚至数学软件辅助,孩子更容易建立直观感受,例如学函数图像,可以先用在线绘图工具展示 y=x² 和 y=2x² 的差异,再让孩子自己调整参数观察变化,视觉化的学习比纯文字解释有效得多。

还要注意把数学和孩子感兴趣的事物联系起来,比如利用游戏得分计算、购物折扣、地图比例尺等生活场景出题,让孩子感觉数学是有用的、有趣的,兴趣一旦建立,学习的主动性就会明显提高。

保持耐心和鼓励,孩子解题时遇到困难,一句“再试试,不着急”比“这么简单你怎么还不会”更有助于维持他们的学习动力,每个人理解速度不同,有的孩子需要更多时间去消化新知识,这完全正常。

数学不是天赋者的专利,而是每个孩子都能掌握的思维工具,用对方法,陪伴他们一步步搭建知识框架,你会发现他们不仅成绩提升,也更敢于面对挑战。

发表评论