一堂好的数学课,就像为孩子打开一扇观察世界的窗户,既能看到清晰的逻辑,也能感受到探索的乐趣,作为一名有十多年教学经验的小学老师,我深知一堂成功的数学课,关键在于激发兴趣、引导思考和联系生活。

我的课堂会由三个核心环节构成:情境导入、探究新知和巩固应用。

从生活中有趣的问题开始

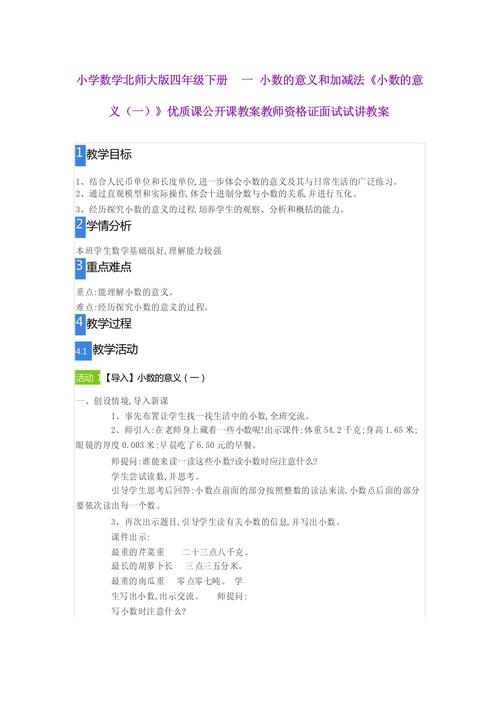

课堂伊始,我不会直接抛出数学概念,而是创设一个孩子熟悉的生活情境,在讲解“认识人民币”时,我会在讲台上摆开一个小小的“文具店”,铅笔、橡皮、笔记本都标好价格,我会问孩子们:“如果你有5元钱,想买一支2元钱的铅笔,售货员阿姨应该找回你多少钱呢?”

这个简单的问题立刻能抓住孩子们的注意力,他们会觉得数学不是在解一道抽象的题,而是在解决一个真实、有用的问题,通过讨论和交流,他们自然而然地产生了对“元、角、分”以及“减法”的学习需求,这种基于真实需求的导入,远比直接说“今天我们学习人民币”有效得多。

动手操作,让孩子成为发现者

数学不是被动接受的知识,而是主动探索的过程,在探究新知的环节,我会准备丰富的学具,如小木棒、图形卡片、计数器等,鼓励孩子们亲手摆一摆、分一分、拼一拼。

在学习“三角形内角和”时,我不会直接告诉孩子结论,我会让每个小组剪下不同形状的三角形,然后将三个角撕下来,拼在一起,孩子们会惊奇地发现,不管什么样的三角形,这三个角总能拼成一个平角!“老师,它们加起来都是180度!”这个结论是他们自己通过实践发现的,那种喜悦和成就感会让他们印象深刻,理解得也更加透彻。

在这个过程中,我的角色是引导者,我会巡视各小组,提出关键性问题:“你们发现了什么?”“能验证一下吗?”“这个结论对所有三角形都适用吗?”引导他们从具体操作走向抽象概括。

在练习中变通,在生活中运用

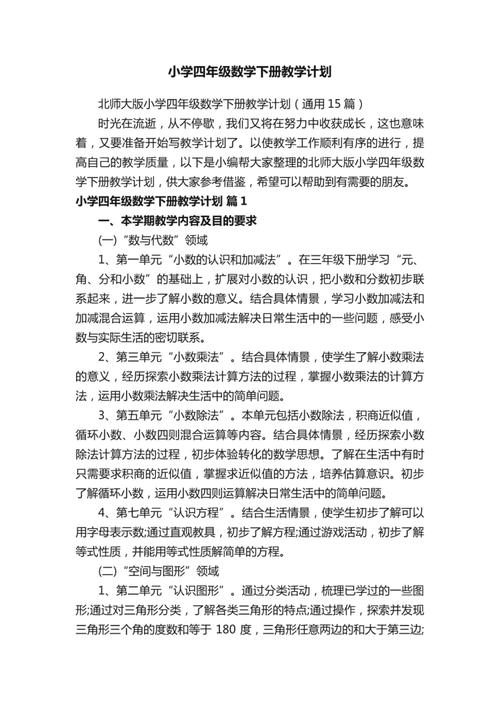

掌握了新知识,就需要在练习中巩固,我设计的练习会注重层次性和趣味性,第一层是基础练习,确保所有孩子都能掌握核心知识点,第二层是变式练习,题目会换一种情境或表述方式,考验孩子的理解是否灵活,第三层则会联系生活实际,设计一些简单的拓展题。

比如学完“长方形面积”后,基础练习是计算给定长宽的面积;变式练习可能是已知面积和一条边,求另一条边;而拓展练习则会是这样:“我们的教室地板要铺瓷砖,请你测量一下长和宽,算一算大约需要多少块瓷砖?”这样的练习让孩子们明白,数学学来是有大用处的。

课堂结束时,我通常会留一个开放性的“小尾巴”,或者一个联系下节课内容的有趣问题,让孩子们带着思考离开教室,保持对数学持续的好奇心。

在我看来,小学数学教学的真谛,不在于让孩子熟练背诵多少公式法则,而在于保护他们的好奇心,培养他们用数学眼光观察世界、用数学思维思考问题的习惯,当一个孩子能兴奋地告诉你:“老师,我发现我家吃饭的桌子是圆的,而我的小手帕是正方形的!”这便是一堂数学课最好的回响。

还没有评论,来说两句吧...