有些概念反复讲解,孩子却始终难以理解,这种困境并非个例,也绝非意味着孩子"笨",数学作为抽象思维较强的学科,需要特定引导方式才能帮助学生真正掌握。

理解孩子的认知特点 每个孩子认知发展节奏不同,有些学生擅长形象思维,对数字符号这类抽象概念需要更长时间消化,这并非智力问题,而是大脑处理信息方式的差异,比如当孩子无法理解进位加法时,可能是尚未建立完整的数位概念,需要借助具体物品进行演示。

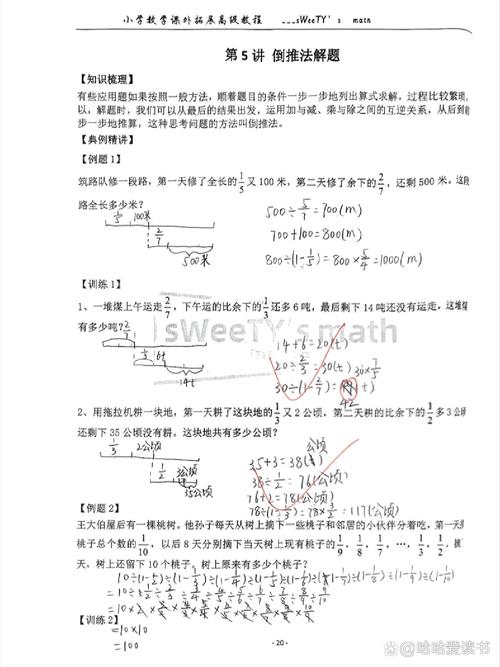

调整教学方法 传统重复练习往往效果有限,建议采用多感官教学法:用积木理解数量关系,用绘图分析应用题,甚至可以通过肢体动作模拟几何问题,曾有位五年级学生始终无法掌握分数概念,后来通过切分苹果的实际操作,半小时就理解了分子分母的关系。

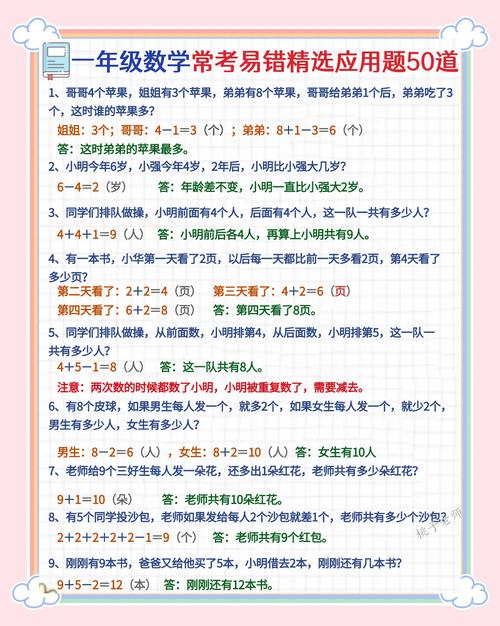

建立正向反馈机制 数学挫折感容易形成恶性循环,建议设置阶梯式目标:先确保掌握基础概念,再逐步提升难度,例如先理解加法本质是数量累积,再过渡到竖式计算,每个小进步都值得明确鼓励,避免使用"这么简单都不会"的负面语言。

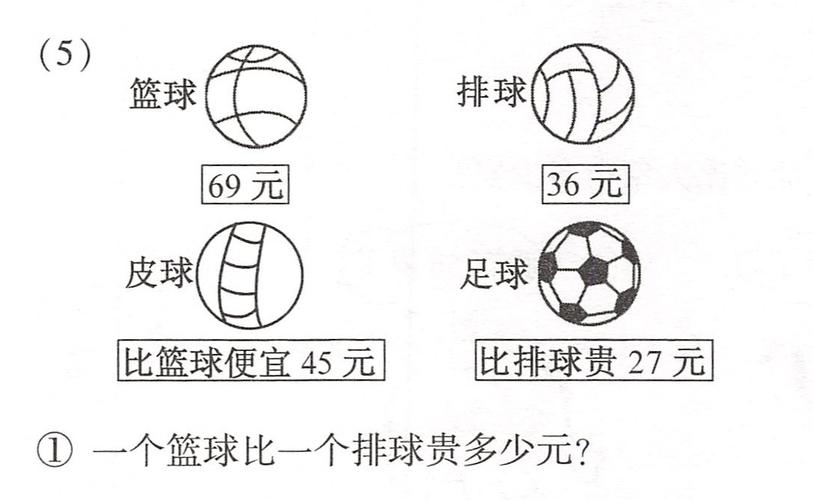

重视生活化应用 将数学问题融入日常生活效果显著,购物计算、烘焙配比、时间规划都是天然数学课堂,实际场景能帮助孩子理解运算意义,而非机械记忆步骤,有个案例显示,经常参与家庭采购的孩子在应用题理解上明显优于单纯刷题的学生。

专业指导的重要性 如果孩子长期无法掌握基础内容,建议寻求专业教师评估,某些学习困难可能源于认知 processing 差异,需要针对性训练方案,正规教育机构通常具备更科学的诊断工具和干预方法。

数学学习是个性化的过程,需要家长保持耐心与洞察力,与其质疑孩子能力,不如思考如何用更有效的方式呈现知识,每个孩子都具备独特思维优势,关键在于找到适合他们的学习路径。

发表评论