初中数学教学不仅是知识传递,更是激发逻辑思维与解决问题能力的关键阶段,作为教师,如何构建高效而生动的课堂,需要兼顾方法、理念与细节实践。

精准定位学情是教学基石

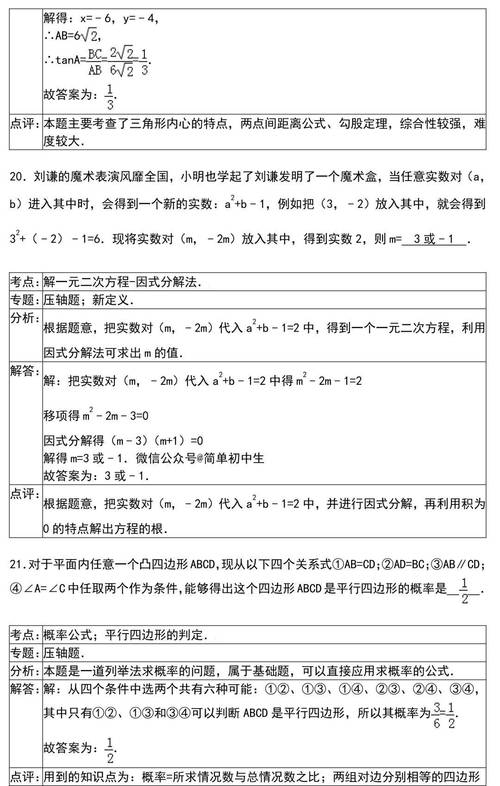

课前通过诊断性测试或简短访谈,了解学生知识储备与认知倾向,一元一次方程”教学前,可设置两道基础题和一道拓展题,快速划分学生理解层次,针对薄弱环节设计阶梯式案例,避免“一刀切”式教学。

用生活化场景打破数学抽象壁垒

将概念转化为可感知的实例,讲解“相似三角形”时,可引导学生测量操场旗杆高度,通过影子比例计算实际数据;学习“概率”时,用抽奖游戏模拟随机事件,这种关联现实的方式能显著提升知识留存率。

互动式探究代替单向灌输

采用“问题链”设计推动课堂进程,例如在讲解二次函数图像时,逐步提问:“如果a值变化,抛物线开口会如何改变?为什么顶点坐标公式中存在-b/2a?”通过连续追问引导学生自主发现规律,教师仅作为思维路径的梳理者。

错题资源化实现精准提升

收集典型错误案例,让学生分组讨论并上台演示纠正过程,例如在解分式方程时,故意忽略“分母不为零”的条件,引导学生发现漏洞,这种基于错误的深度学习,比重复练习更有效。

技术工具与板书的融合艺术

合理运用动画演示软件展示几何图形变换,同时保留板书关键推演过程,动态可视化辅助理解,而手写步骤则强调逻辑严谨性——二者结合既符合认知规律,也保留数学的严谨美感。

构建持续反馈机制

采用“双色笔作业批改法”:蓝色标注正确步骤,红色圈出思维断点,每周安排10分钟一对一交流,针对红色标记点进行个性化指导,定期发放匿名教学建议问卷,调整教学节奏。

数学教育的本质是思维体操,真正有效的课堂不在于覆盖多少知识点,而在于学生是否经历了从困惑到明朗的思考过程,教师的价值体现在如何用专业与热忱,让每个孩子相信“我能理解数学”。

发表评论