数学史融入初中数学学习,不仅能够激发兴趣,更能深化对知识本质的理解,许多教师和家长发现,了解公式与定理的由来,能帮助学生构建更牢固的知识体系,以下是一些实际可行的方法。

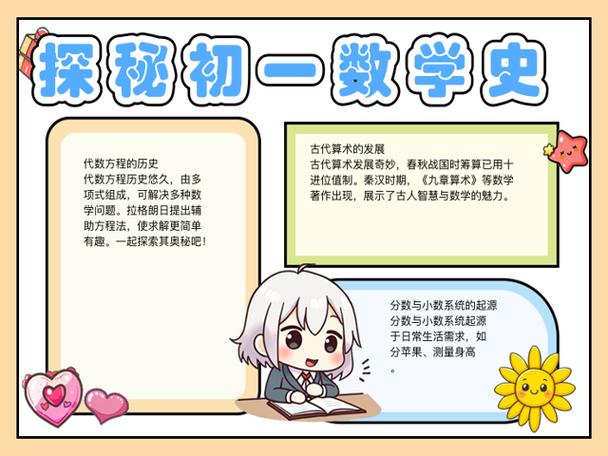

从课堂切入:教师引导是关键 教师在课堂上穿插数学故事是最直接有效的方式,讲解勾股定理时,介绍《周髀算经》中“勾三股四弦五”的记载,以及古希腊毕达哥拉斯学派的故事,这不仅是一个定理,更成为连接古今中外的文化桥梁,讲解负数概念时,可以提及中国古代数学著作《九章算术》中的方程术,让学生看到数学概念是随着人类解决实际问题的需要而逐步发展的。

利用课外读物与网络资源 鼓励学生阅读优秀的数学史普及读物,李毓佩教授的《数学故事系列》、 汪晓勤教授所著的《数学文化透视》、 以及蔡天新教授的《数学的故事》等,都是适合初中生阅读的佳作,这些书籍用生动的语言将冰冷的公式转化为有温度的人类探索故事,一些优质的视频平台上有许多数学史相关的纪录片和课程,如BBC的《数学的故事》系列,可以作为一种视觉化的补充学习。

参观博物馆与主题展览 条件允许的情况下,可以组织或参观数学主题的展览,中国科技馆、各地自然博物馆中的数学展区,常常通过互动装置展示数学原理的发展历程,这种沉浸式的体验,比书本更能带来直观感受。

将历史融入解题与探究 在解决一些经典问题时,追溯其历史源头本身就是一种学习,学习一元二次方程求根公式时,可以了解花拉子米等古代数学家的解法思路;学习几何时,可以尝试用欧几里得《几何原本》中的方法进行证明,这种跨越时空的对话,能极大地提升思维的深度和乐趣。

与跨学科知识相结合 数学史从来不是孤立的,它与物理、艺术、哲学甚至历史学科紧密相连,达·芬奇的绘画与透视几何、开普勒的天体运行与数学计算、音乐中的和弦与比例关系,都是绝佳的融合案例,引导学生发现这些联系,能让他们真正体会到数学作为基础学科的魅力。

学习数学史并非为了增加记忆负担,而是为了点亮数学学习的过程,当学生意识到他们所学的每一个知识点,都凝聚着人类千年来的智慧与探索,数学便会从一门抽象的学科,转变为一部动人的史诗,这种视角的转变,往往能带来学习动力和理解深度的双重飞跃。

发表评论