在初中数学的几何学习中,辅助线的添加往往是解题的关键一步,许多同学在面对较为复杂的图形时,会感到无从下手,而恰当地作出辅助线,不仅能够帮助理清思路,还能将未知问题转化为已知模型,使难题迎刃而解。

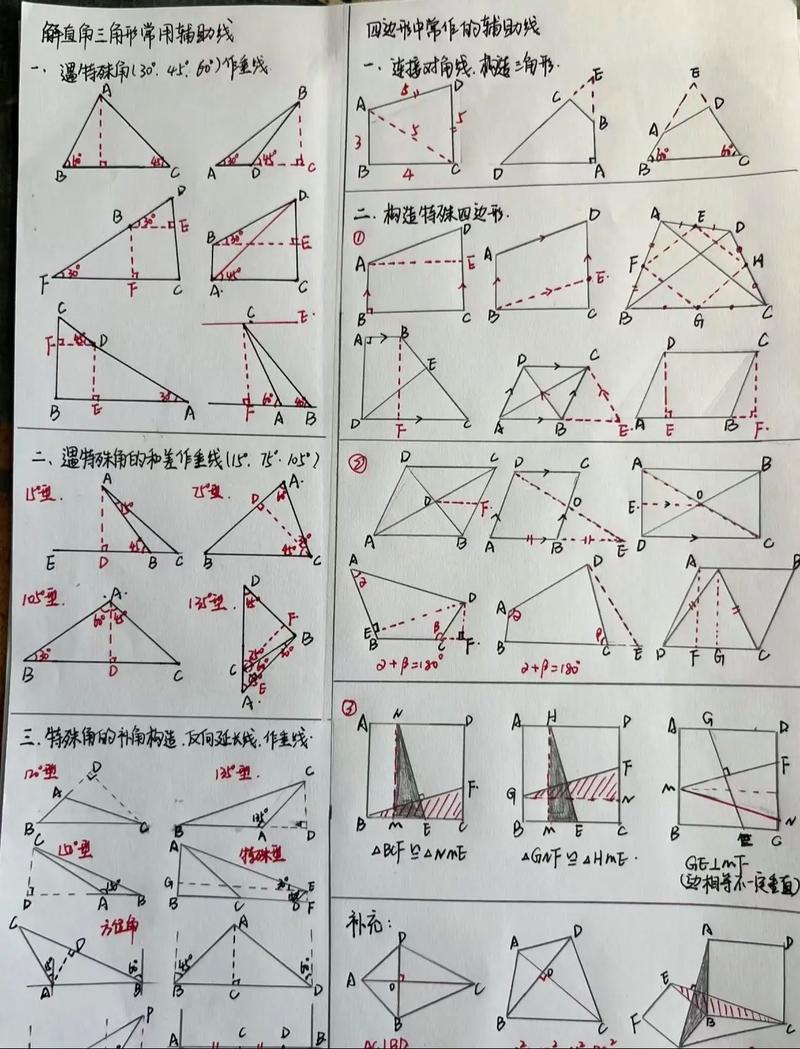

理解辅助线的本质,是掌握其方法的第一步,辅助线并不是凭空想象出来的,它通常是基于对图形基本性质、定理和推理的深刻理解,在解决三角形相关问题时,如果题目中涉及中点,我们常会考虑连接中点构造中位线,或是作倍长中线,以此来创造全等三角形或传递边角关系。

遇到平行四边形或梯形时,添加高线、对角线或腰的平行线,是常见的处理方式,通过这样的辅助线,可以将图形分割成更基本的三角形或矩形,从而运用面积公式或相似关系进行求解,对于圆的问题,则常常需要连接圆心与切点、作弦心距或构造直径所对的圆周角,以便利用垂径定理、切线定理或圆周角定理。

在具体实践中,如何判断该作什么样的辅助线呢?这离不开对题目条件的细致分析和对结论的逆向推导,明确题目中给出的所有已知条件,并思考它们可能涉及哪些几何定理,观察所求结论,需要什么样的中间条件才能成立,辅助线,正是在已知与未知之间搭建的桥梁。

证明两条线段相等,常见思路是构造全等三角形或利用等腰三角形性质;求一个角的大小,可能需要通过平行线转移角,或构造特殊的三角形(如等边三角形、直角三角形),当图形中出现“三线合一”要素时,作等腰三角形底边上的高、中线或顶角平分线,往往能直接应用其性质。

值得注意的是,辅助线的作法并非唯一,同一道题,有时可以通过多种添加方式达到求解目的,在日常练习中,可以尝试用不同方法解同一题,比较其优劣,从而加深对几何变换的理解,提升思维的灵活性。

要真正掌握辅助线的添加技巧,离不开持续的练习与反思,建议同学们从经典模型入手,如“手拉手”模型、“将军饮马”模型、旋转模型等,理解其常见辅助线作法及背后的原理,养成总结归纳的习惯,将做过的题目按辅助线类型进行分类,逐步积累经验。

学习几何是一个需要耐心和细致的过程,辅助线就像是一把钥匙,帮助我们打开思维的大门,看到图形中隐藏的更多关系,只要勤于思考,勇于尝试,每位同学都能在数学的世界中找到属于自己的解题乐趣。

发表评论