高中数学确实是许多学生求学路上的重要挑战,与其说是“控诉”,不如让我们理性分析常见困境,并探讨一些切实可行的应对策略。

常见困境分析

许多同学感到数学困难,往往源于几个核心问题:知识点零散缺乏串联、过于注重机械解题而忽略概念本质、以及长期积累的畏难情绪,这些问题导致学习效率低下,形成“听不懂→不想学→更听不懂”的恶性循环。

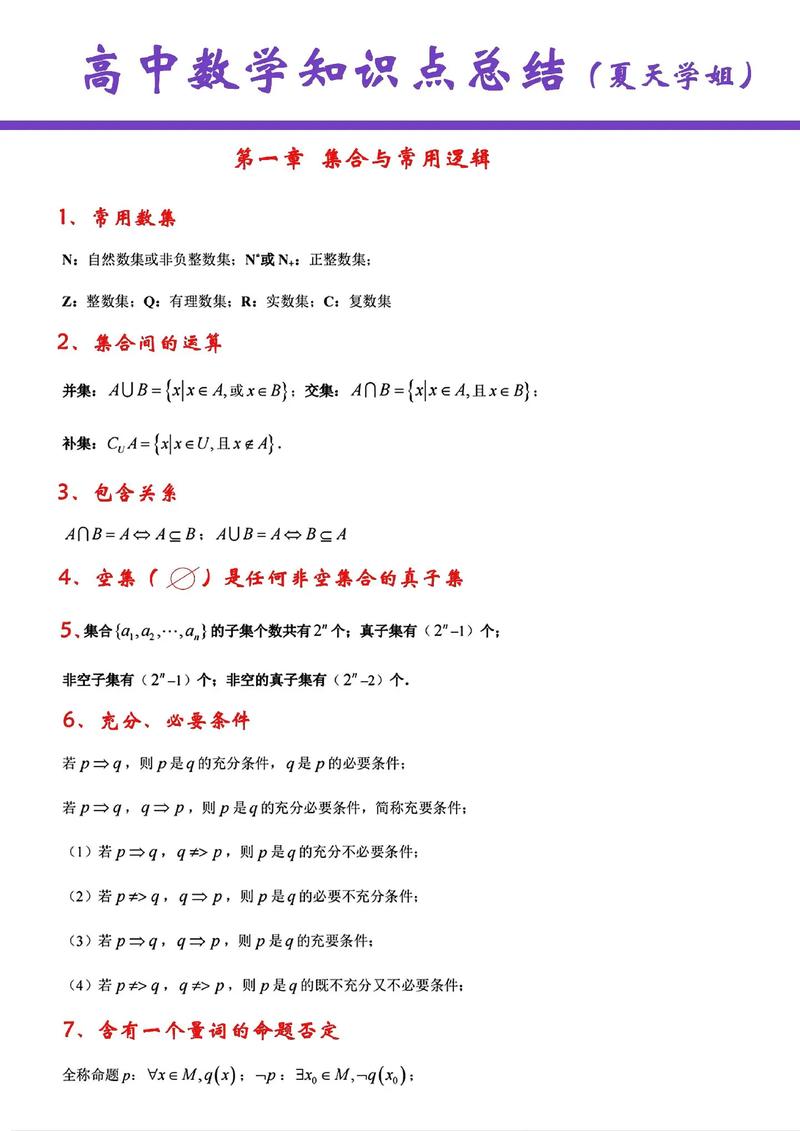

建立知识网络

数学不是孤立公式的堆砌,真正有效的方法是构建知识体系,函数思想贯穿高中三年,从初中的一次二次函数,到高中的指数对数三角函数,再到导数应用,它们是一张紧密联系的网,尝试用思维导图梳理章节联系,你会发现数学突然变得有条理了。

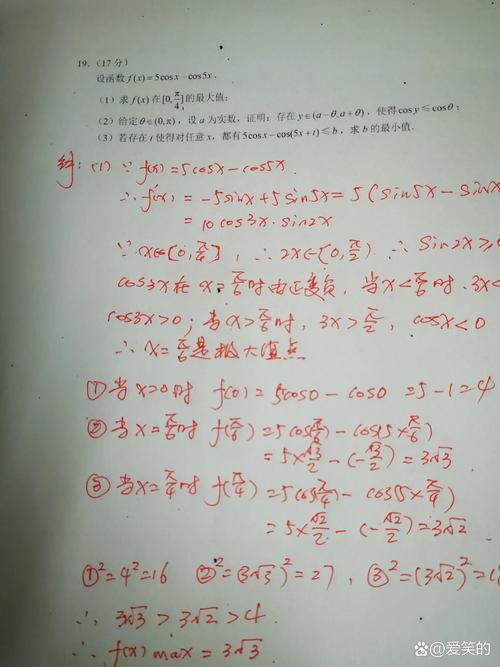

理解优于记忆

死记公式效果有限,真正需要掌握的是公式背后的推导逻辑,比如三角函数公式繁多,但多数可以通过和差公式推导而来,理解推导过程不仅减轻记忆负担,更能让你在遇到新问题时灵活应变,试着在下次学习新公式时,多问几个“为什么这样推导”。

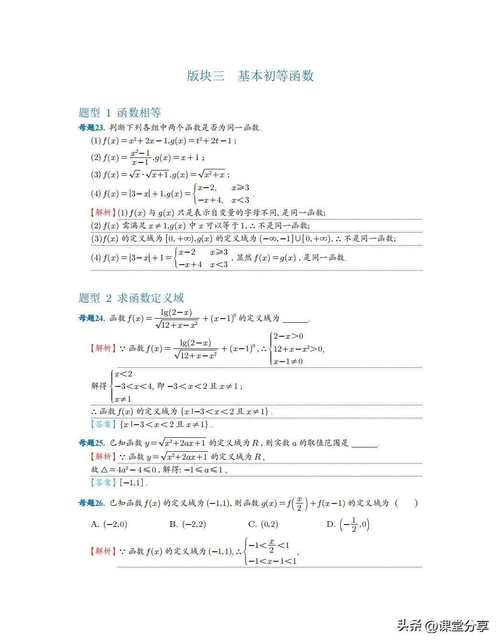

分阶段突破策略

建议将学习分为三个阶段:概念理解→题型归纳→综合应用,首先确保课本例题完全掌握,这是知识的内化过程;然后分类整理常见题型,总结解题思路;最后进行跨章节的综合训练,每个阶段需要投入足够时间,不要急于刷题而忽略概念本质。

实际应用连接

数学是工具学科,适当了解实际应用能激发兴趣,比如三角函数在测量学中的应用,数列在金融计算中的价值,导数在优化问题中的作用,这些联系不需要深入研究,但知道“学以致用”的具体场景,会改变你对学科的认知。

心态调整与方法优化

承认数学需要循序渐进,允许自己有一个消化过程,遇到难题时,尝试分解问题:已知条件是什么?需要求解什么?哪个知识点可能相关?这种结构化思维往往比苦思冥想更有效,建立错题本不是抄题,而是记录思维断点:当时为什么没想到?哪个关键条件被忽略了?

教师的指导价值不容忽视,优秀教师能精准定位你的知识盲区,提供适合你当前水平的练习路径,遇到困难时主动寻求帮助,往往比独自钻研更有效率。

数学学习本质上是一种思维训练,它培养的逻辑分析与问题解决能力将使你终身受益,找到适合你的节奏,用正确的方法坚持实践,每个学生都能找到与数学和平共处的方式。

发表评论