初中数学教师在日常教学工作中,对课程标准的准确理解和内化是教学设计的根本依据,熟练掌握课标,不仅有助于把握教学方向,也能有效提升课堂质量,促进学生核心素养的落实,以下分享一些实用的课标学习与内化方法,供同行参考。

首先要通读课标原文,建立整体认知。

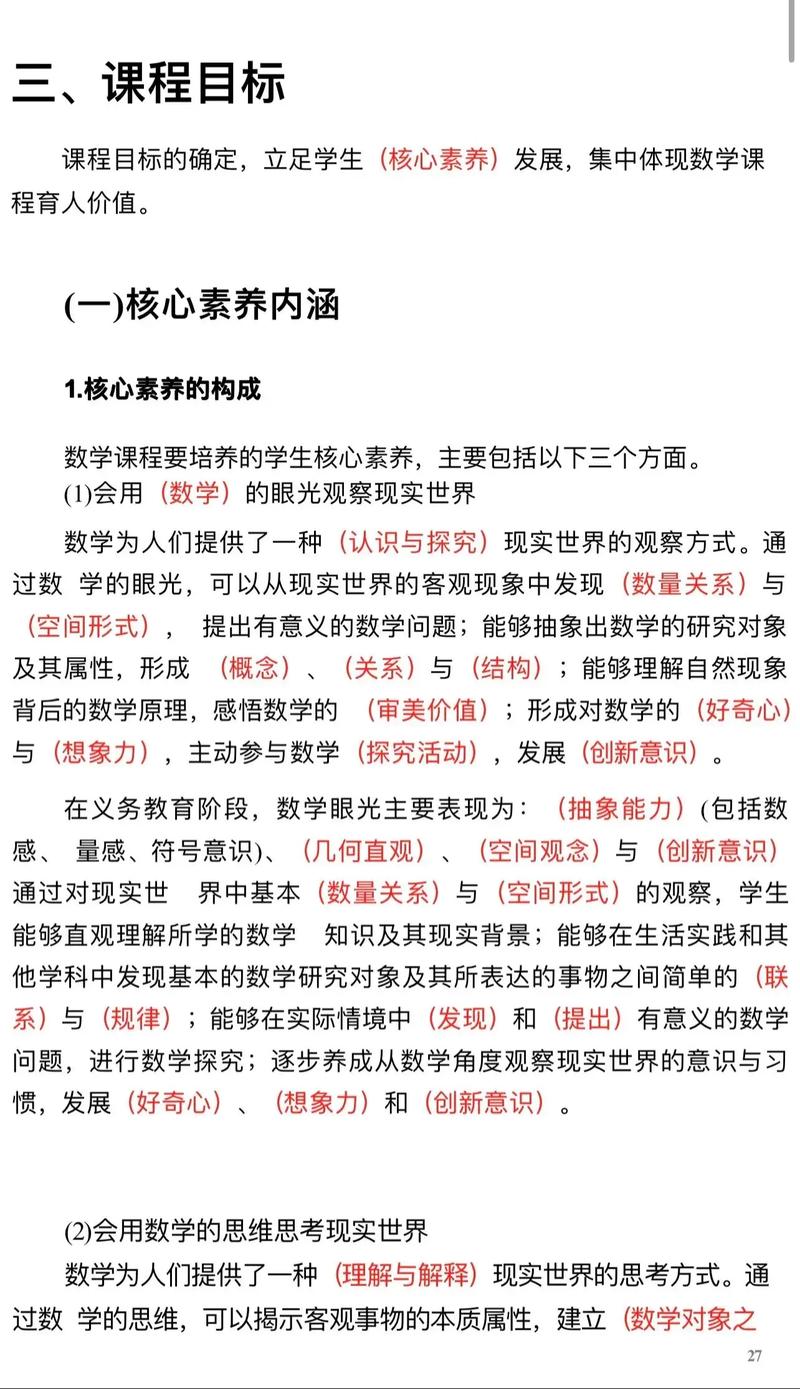

建议教师将《义务教育数学课程标准》系统阅读至少两到三遍,第一遍快速浏览,了解基本结构与主要内容;第二遍逐字精读,重点关注学段目标、内容要求、学业质量和教学提示等部分;第三遍可结合自身教学年级进行针对性细读,在这一过程中,可边读边用不同颜色的笔对核心素养表现、内容要求及教学建议等进行标注。

与教材、教学实践相结合,是理解的重要路径。

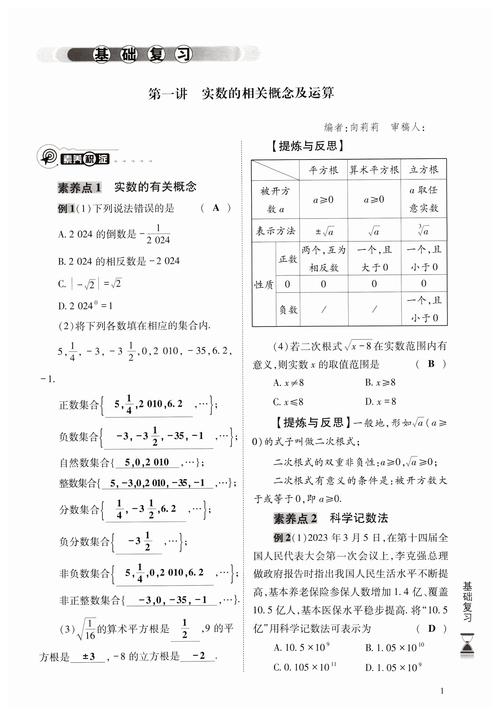

在准备“一元二次方程”这一单元时,教师可对照课标中关于“代数运算”和“模型观念”的要求,明确学生需要掌握的知识深度与能力层次,进而设计出符合课标导向的教学活动和评价方式,每备一节课,都应当自问:本节课的目标是否呼应了课标中的哪些具体要求?如何通过教学活动落实这些要求?

积极参与教研组集体学习和区域培训也是深化理解的有效方式。

通过与其他教师交流解读体会、分享实践案例,能够帮助自己发现理解上的偏差或盲点,形成更全面、更准确的认识,很多地区也会组织课标解读专家讲座或优秀课例分析,这些都是宝贵的学习机会。

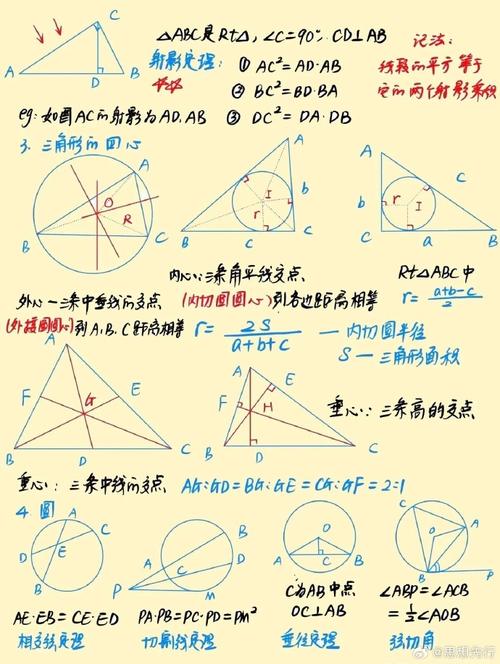

分类归纳与思维导图工具有助于形成知识结构。

教师可以按照“数与代数”“图形与几何”“统计与概率”“综合与实践”四个领域,将课标中的内容要求、学业要求和教学提示进行分类整理,并尝试用思维导图等形式建立起内容之间的联系,经过自己动手整理,课标的脉络会更加清晰,也更容易记忆和应用。

持续反思教学行为是内化课标的关键。

课后及时对照课标反思:本节课是否达成了预设的素养目标?学生在哪些方面还存在困难?如何调整后续教学以更好地贴近课标要求?这种以课标为标尺的反思,能推动教师不断优化教学,真正实现“用课标指导教学”,而不是仅仅停留在表面记忆。

理解并贯彻课程标准,是一位数学教师专业素养的体现,它不应是负担,而应成为我们设计教学、评估学生、促进发展的有力支撑,坚持在日常中融入课标意识,在实践中反复印证,自然会逐渐做到心中有标准、教学有方向。

作者:一名关注数学教育实践的教师

日期:2023年10月

发表评论