在教师资格考试中,小学数学的新授环节一直是很多考生感到棘手的部分,一堂课能否成功,往往取决于教师能否精准地发现问题、引导思考并帮助学生构建知识体系,在实际教学中,如何有效找到新授环节中的问题呢?

课前预设:从学情与教材入手

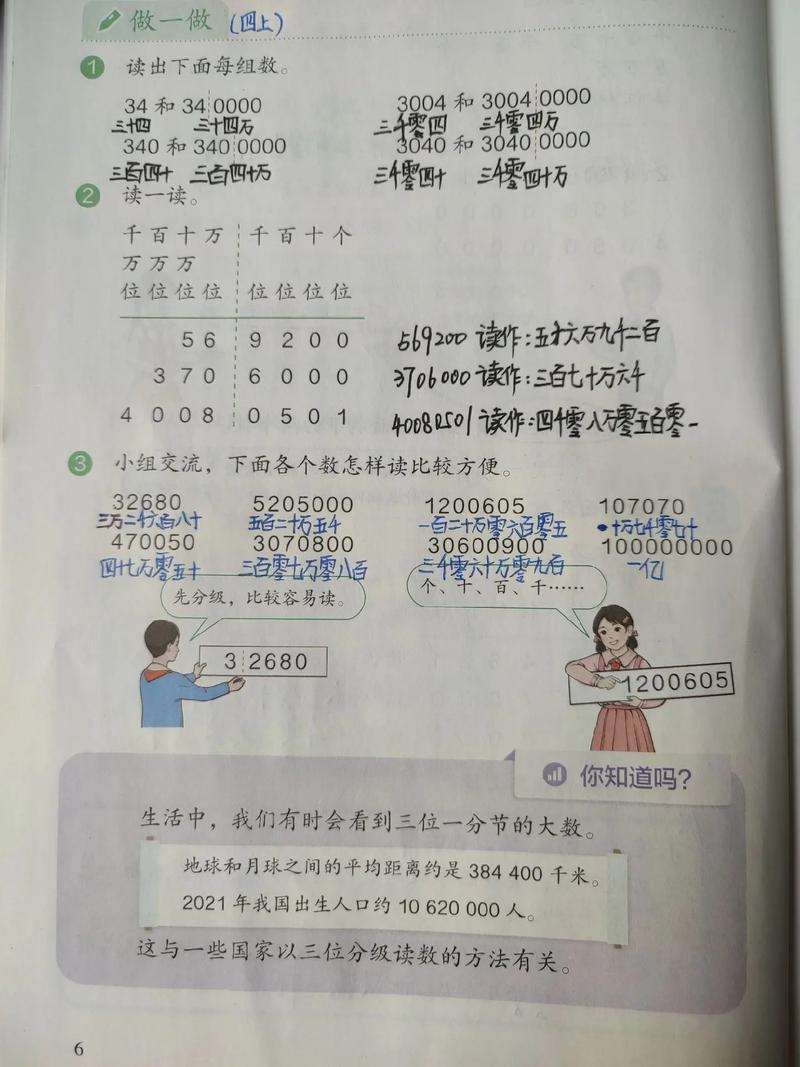

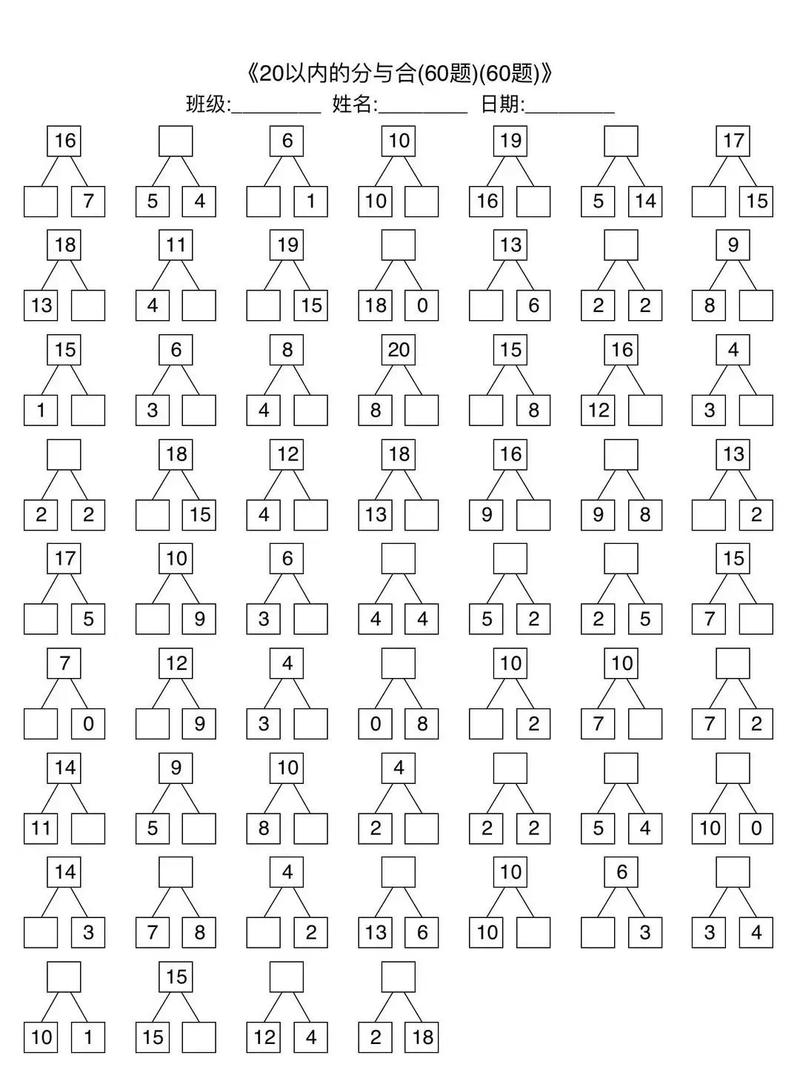

新授环节的问题设计,首先应建立在对学生的深入理解之上,教师需提前分析学生的认知起点,明确他们已掌握的知识和可能存在的困惑,仔细研读教材,把握教学重难点,预判学生可能遇到的障碍,在讲解“分数的初步认识”时,学生容易混淆“平均分”与“整体1”的概念,教师可提前设计对比性问题,如:“一张纸分成两份,每份是½吗?为什么?”从而在课堂上有的放矢。

课中观察:捕捉生成性问题

实际教学过程中,学生的反应往往超出预设,教师需保持敏锐的观察力,通过学生的语言表达、表情变化和操作实践,及时发现新问题,在探究“多边形内角和”时,可能有学生提出:“为什么必须分成三角形?”这类生成性问题恰恰是推动课堂深入的关键,教师可顺势引导小组讨论,让学生在思辨中自主构建结论。

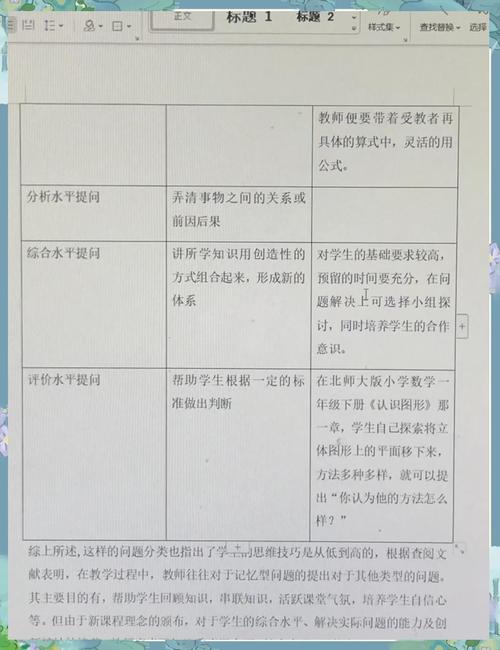

互动反馈:通过提问与练习检验

有效的课堂互动是发现问题的重要途径,教师可设计层次递进的提问链,从基础性问题到开放性问题,逐步揭示学生的思维过程,穿插针对性练习,如即时板演或小组任务,从学生的解答中寻找共性错误或独特思路,教学“进位加法”时,让学生解释计算步骤,可能会发现部分学生未能理解“满十进一”的本质,从而及时调整教学策略。

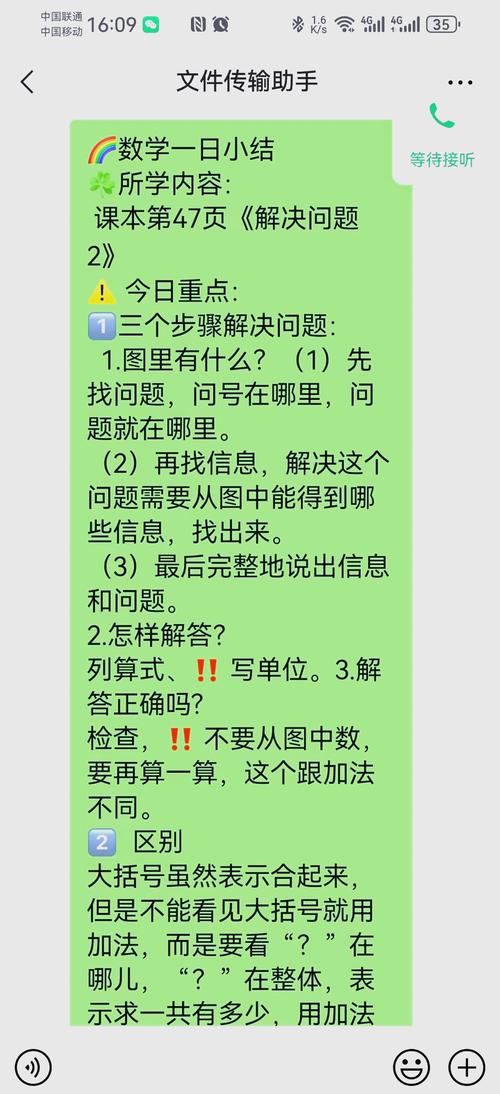

课后反思:梳理问题优化教学

新授环节结束后,教师需结合课堂实录和学生反馈,系统梳理本节课中出现的问题,哪些是预期内的?哪些是突发性的?哪些问题激发了深度思考?哪些暴露了知识漏洞?通过持续反思,教师不仅能积累问题设计经验,还能逐步提升课堂调控能力。

个人观点:

问题意识是教师专业素养的核心体现,真正高效的数学课堂,不是简单传递知识,而是通过不断发现、分析和解决问题,点燃学生的思维火花,教师应当成为学生学习的引导者而非灌输者,在动态生成中灵活调整教学节奏,让每一节课都成为师生共同探索的旅程。

发表评论