高中数学教学通常围绕几种核心课型展开,每种课型具有明确的教学目标和方式,共同构建起学生的数学知识体系与思维能力。

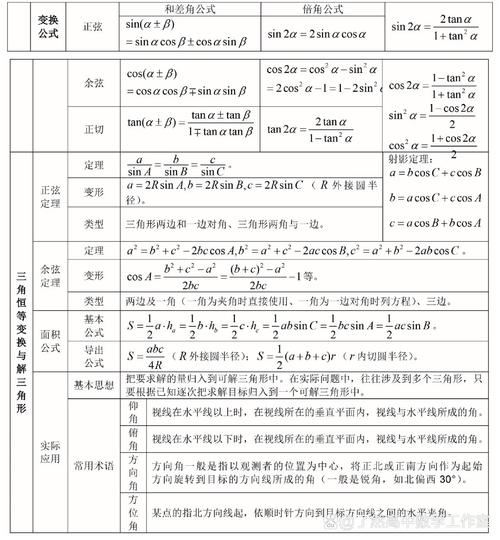

新授课是高中数学最常见的形式,主要任务是系统传授新知识,教师通过定义讲解、性质推导和典型例题分析,引导学生理解新概念,例如函数、向量、导数等内容的初步学习阶段,重点在于建立正确的数学理解框架。

习题课侧重于方法训练与技能巩固,在已有知识基础上,通过阶梯式问题设计,帮助学生掌握解题策略,提升运算熟练度和逻辑严谨性,这类课程强调思路的形成过程和错误分析的环节,注重培养学生的迁移运用能力。

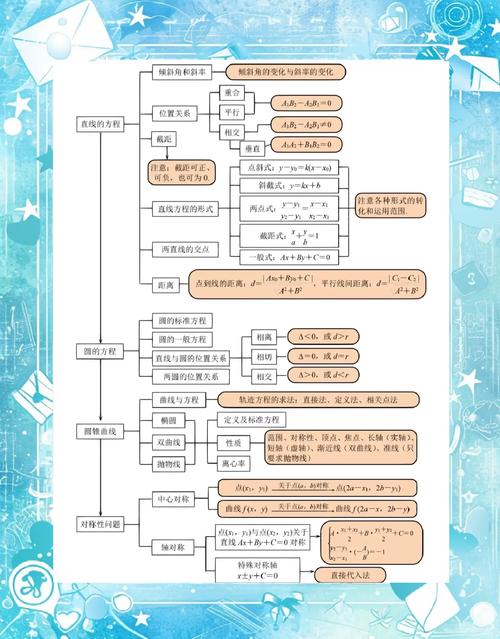

复习课承担知识整合与体系化功能,通常出现在单元结束或期中期末阶段,教师会带领学生梳理知识结构,辨析易混淆概念,串联不同知识点之间的内在联系,形成系统化的认知网络。

讲评课针对学习反馈进行精准教学,以作业、试卷中的典型问题为素材,分析错误成因,强调规范表达和思路优化,这类课程注重个体困惑的解决和共性问题的深度剖析,促进学生反思能力的提升。

实验课或探究性课程逐渐受到重视,借助数学软件、实物模型或现实情境,引导学生通过猜想、验证、归纳等方式体验数学发现的过程,强化直观感知与创新思维的培养,例如概率统计中的实地数据分析、几何中的动态演示等。

高中数学教学通过这些课型的有机配合,既注重基础知识的扎实掌握,也关注思维品质的持续发展,适应了不同学习阶段的需求,对于学习者而言,理解每类课程的目标和特点,有助于调整学习方法,提高数学学习的成效。

发表评论