很多同学在面对初中数学题时,常常觉得题目“绕弯子”,一下子看不出到底在问什么,读懂题目、理清题意是解题的第一步,也是最关键的一步,与其说是“猜”,不如说是通过有效的方法“理解”出题人的意图。 不要急着动笔计算,先静下心来,把题目从头到尾仔细读一遍,留意每一个数字、符号和文字表述,有些题目会故意设置干扰信息,或者把关键条件藏在细节里,边读边把重要的已知条件用笔标记出来,比如数量关系、图形特征、特殊限制等。 中的某些词语往往暗示着解题方向。“相等”“最多”“至少”“不超过”等,这些词直接指向等量或不等量关系。“匀速”“同时出发”可能涉及运动问题中的时间速度关系;“利润率”“折扣”往往与百分数计算有关,抓住这些关键词,就像找到了题目的“题眼”。

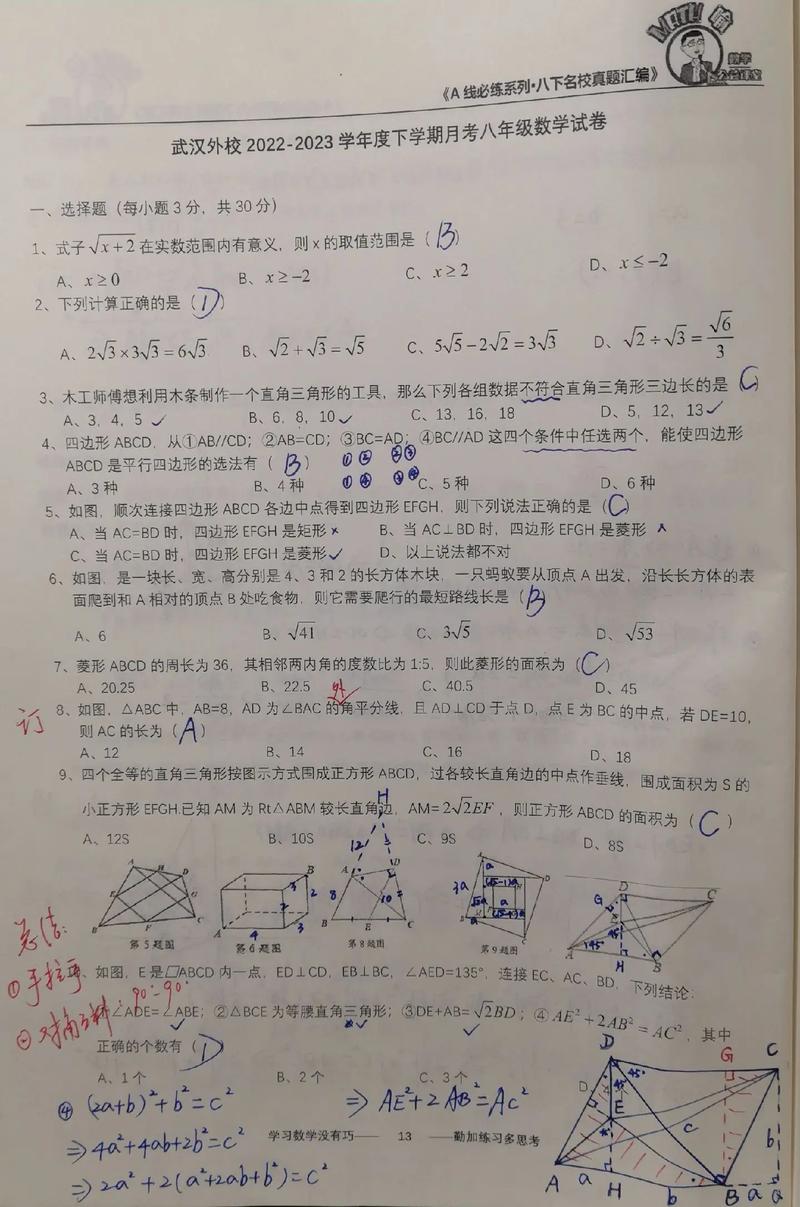

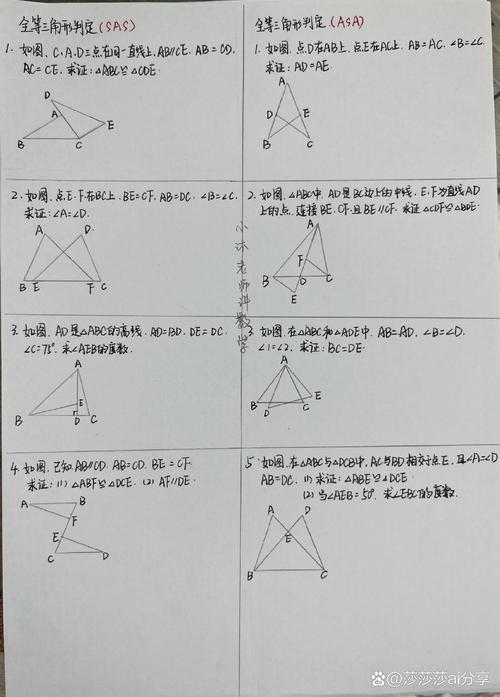

图形是直观的语言,如果题目有配图,一定要好好利用,仔细观察图形中的点、线、角、面之间的关系,有没有隐藏的全等三角形、平行线、对称性?甚至可以把已知数据标记在图上,帮助建立几何直观,没有图的题目,有时自己动手画一个示意图,思路也会清晰很多。

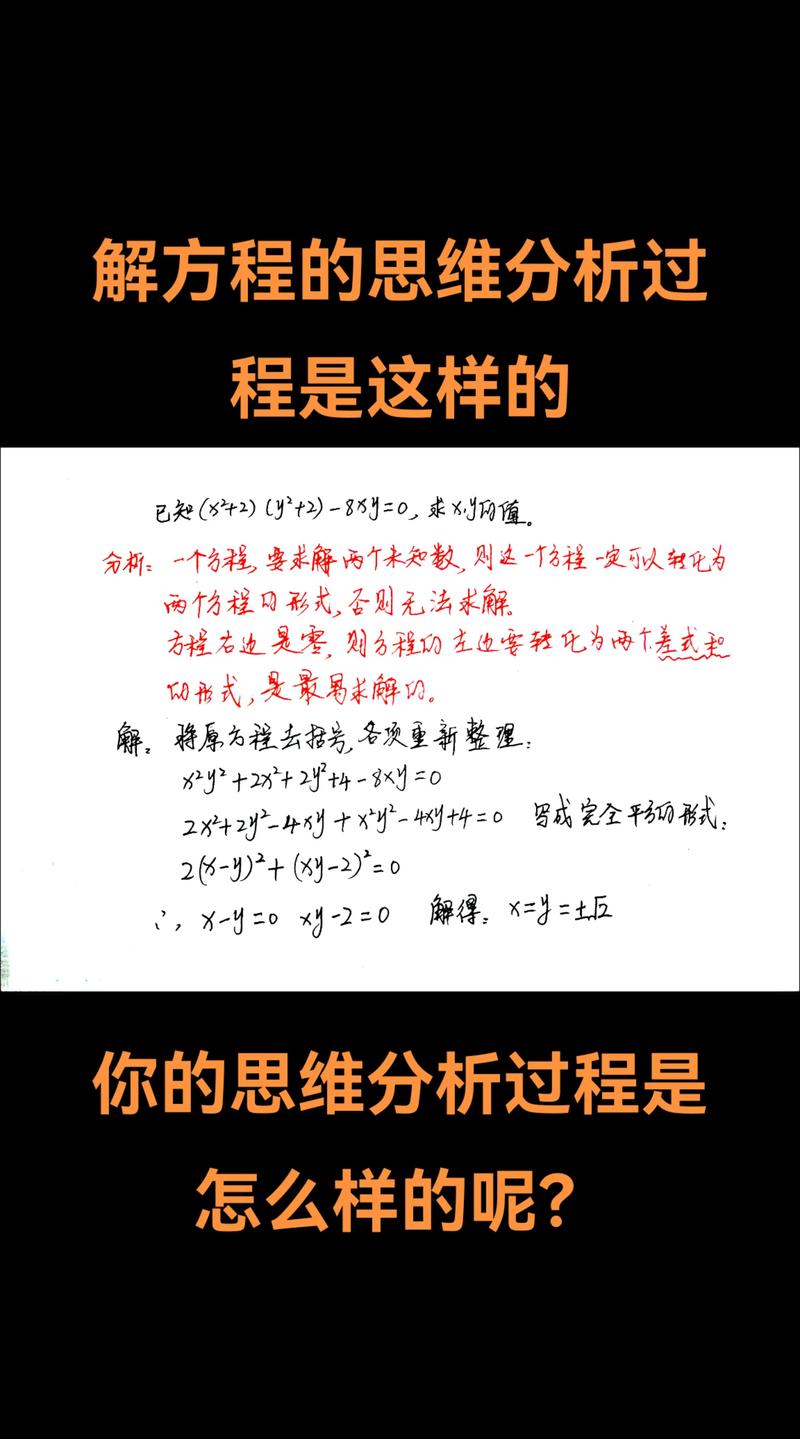

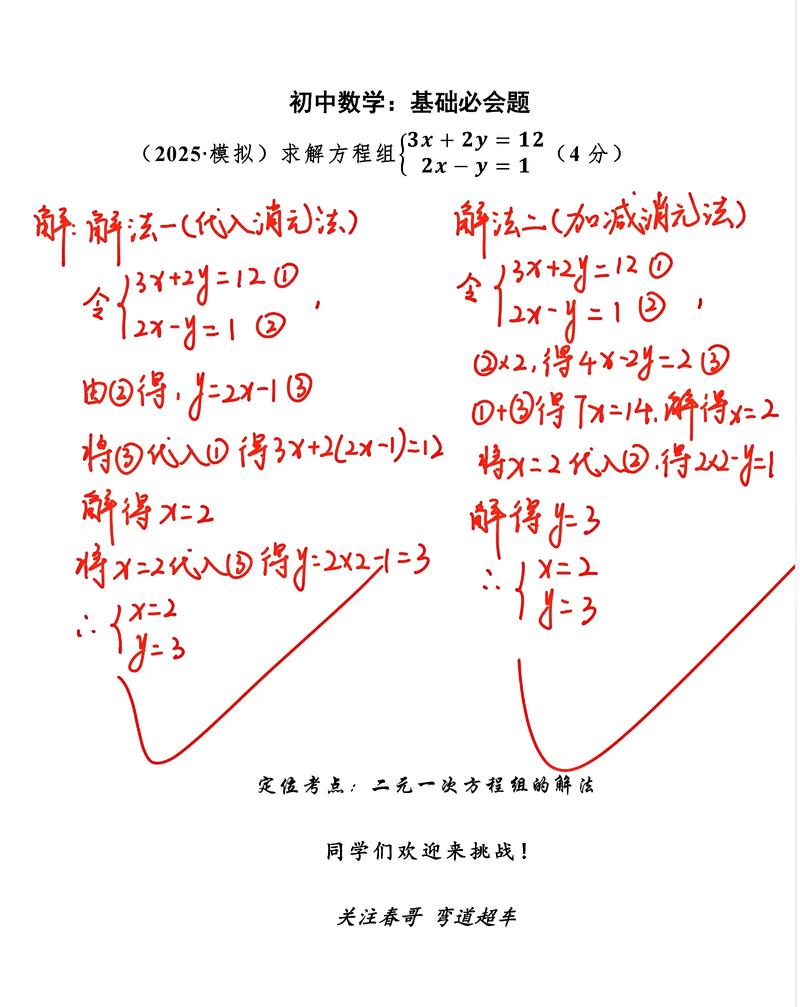

初中数学的知识点是分模块的,当你读完题,可以快速联想这属于哪个知识领域:是代数中的方程应用题,还是几何中的证明题?是函数问题,还是概率统计?锁定大方向后,再回想这类题型通常用什么方法解决,需要用到哪些公式或定理,这能帮你快速筛选解题策略,避免跑偏。

平时练习后,多花几分钟时间反思答案是如何一步步得出的,重点回顾:题目中的哪句话引导了你?哪个条件是最关键的?这种思考能帮你积累“题感”,以后遇到类似表述,就能更快地反应出可能的考点和解法。

数学理解力的提升,离不开扎实的基础知识,公式、定理、法则不仅要记住,更要明白其由来和使用条件,当你的知识网络清晰而牢固时,题目中的条件就能迅速激活你脑中相关的知识点,自然就容易找到联系、形成思路。 看似复杂的长篇叙述,冷静下来,一步步拆解,把生活化的语言转化为数学语言,把模糊的关系转化为清晰的等式或图形,随着练习的增多,你会越来越熟练,甚至能够预见到题目的下一问会考什么,这份自信,就来自于平时有方法的练习和总结。

发表评论