折纸不仅能玩出花样,还能帮助孩子理解数学概念,当孩子遇到这类题目时,家长可以引导他们通过动手操作来找到答案,这样既锻炼空间想象力,又巩固数学知识。

比如这道常见题:将一张正方形纸对折三次后,沿虚线剪掉一个角,展开后是几个洞?很多孩子会猜8个,但答案却是1个,关键在对折方式:每次对折必须沿同一方向(如总是对折成更小的矩形),而不是随意改变方向,剪掉的角位于折叠后纸张的封闭边(折边)而非开口边,这样剪穿的是重叠部分,展开后就形成一个完整的洞。

具体步骤是:

- 将正方形纸两次对折成原大的四分之一矩形。

- 第三次对折时,确保折边统一。

- 在折叠后的封闭边剪一个三角形缺口。

- 展开观察,实际只剪穿一层重叠区域,因此形成一个洞。 的核心是理解折叠后纸张的层数变化与剪裁位置的关系,剪在折边上会穿透多层纸,形成对称图案;剪在开口边则只影响单层,通过实践,孩子能直观感知几何对称和倍数关系。

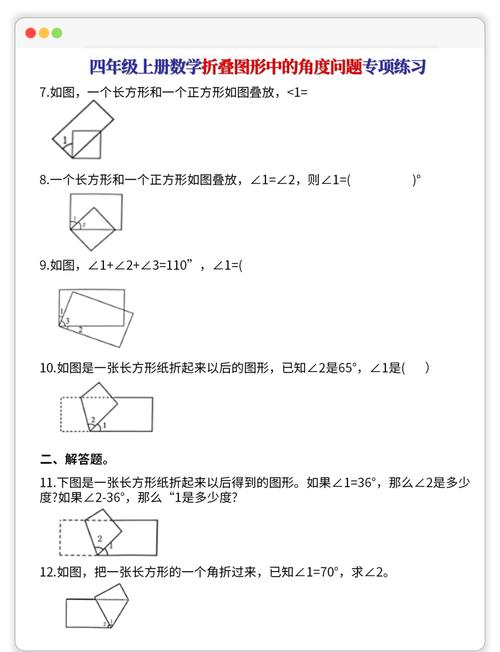

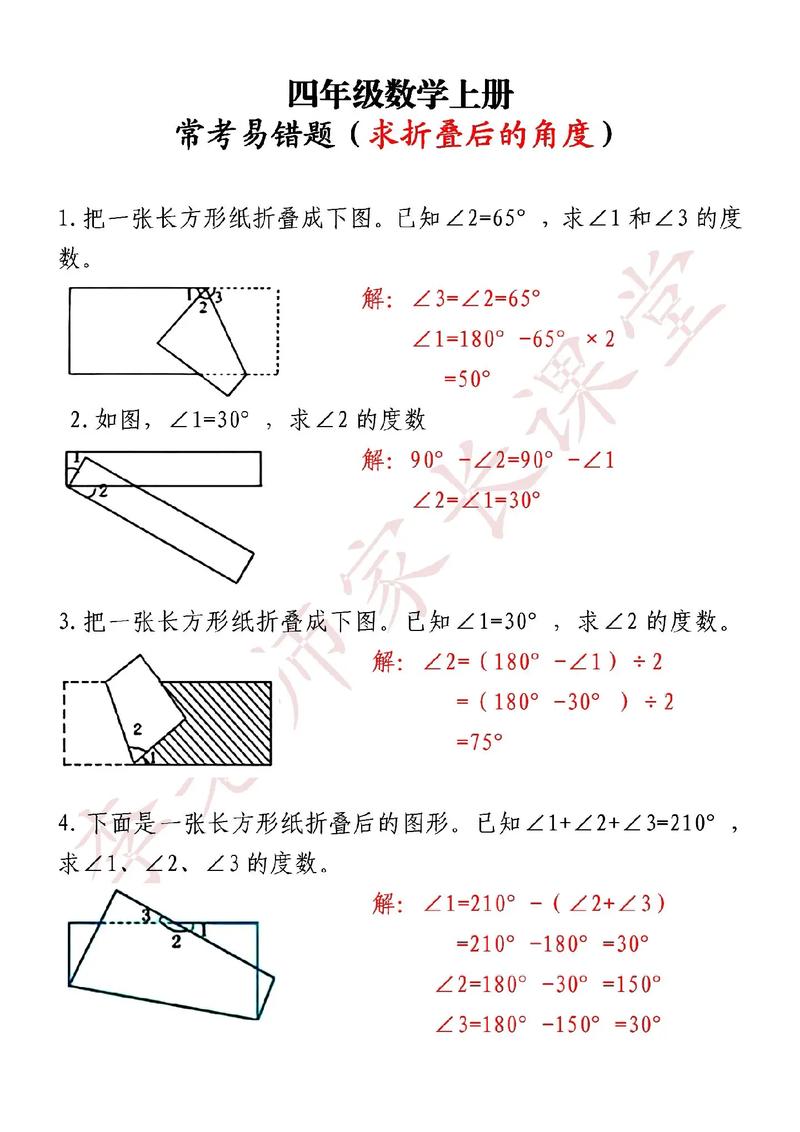

另一种典型题是折叠后求角度,长方形纸片折叠后一角为30度,求原角度,关键是折叠前后图形全等,对应角相等,再利用平角或周角计算,比如折痕可视为角平分线,或新形成的三角形内角和为180度,依次倒推。

建议家长陪同孩子用实际纸张操作,比对每一步的变化,抽象思考前先具象体验,错误尝试也是学习过程,记录每次折叠的层数和剪裁效果,总结规律比死记答案更重要。

小学数学折叠题重在过程推理而非结果,动手尝试、观察比较、逻辑推导是主要方法,这不仅能提升解题能力,还培养几何直观和耐心细致的习惯,个人认为,数学的本质在探索与发现,折叠题正是连接抽象与现实的桥梁。

发表评论