小学阶段接触初中数学题,对许多家长和孩子来说是一个既有挑战又充满机遇的选择,适当引导不仅能够提升孩子的数学思维能力,还能为未来的学习打下坚实基础,关键在于方法要科学、过程要愉快,避免过早透支孩子对数学的兴趣。

打好基础是关键

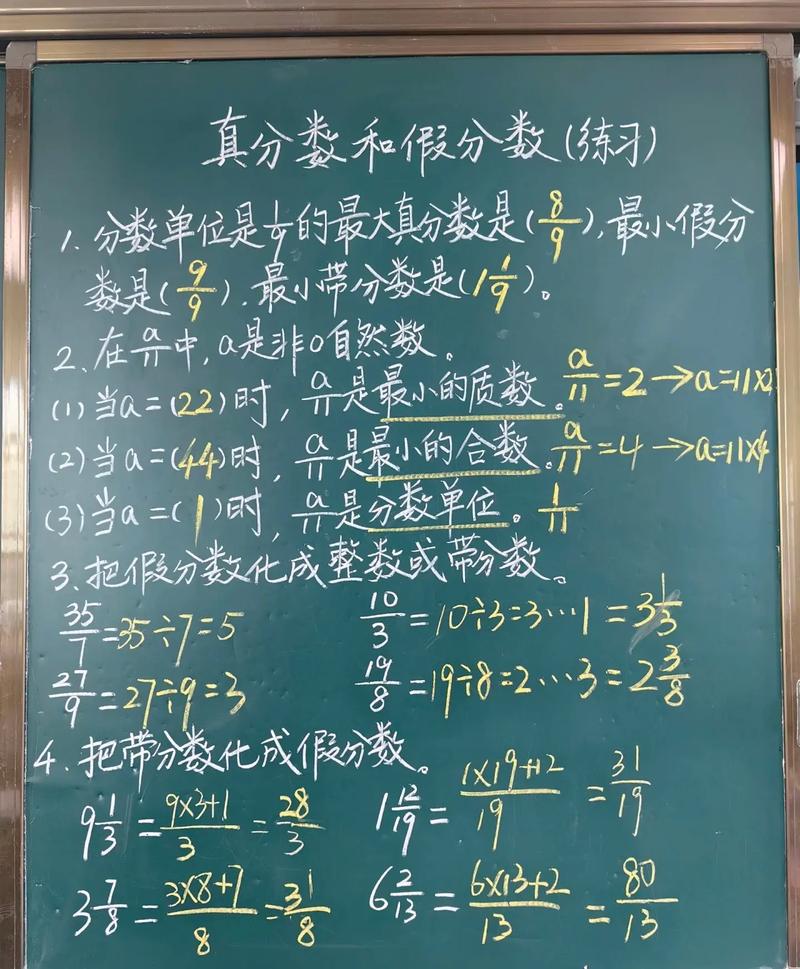

小学阶段的数学知识是初中数学的根基,掌握好四则运算、分数与小数的转换、基本几何图形性质等内容,相当于为初中数学搭建了稳固的框架,家长可以帮助孩子定期回顾已学内容,通过趣味练习巩固基础,而不是一味追求进度。

注重思维方式的过渡

初中数学更强调逻辑推理和抽象思维,与小学阶段的具体运算有所不同,建议从小学高年级开始,逐步引导孩子理解“为什么这样做”,而不仅仅是“怎么做”,在学习方程时,可以先从简单的天平平衡概念入手,让孩子在直观中体会等式的含义。

选择适合的学习材料

市面上有许多为小学生设计的初中数学启蒙资料,如图文并茂的入门书籍、互动型在线课程等,选择时应注意内容的系统性和趣味性,避免过于枯燥或难度跳跃过大的教材,可优先选择那些配有实际例题和分步解析的资源,让孩子在模仿中逐渐掌握思路。

提倡“少量多次”的学习节奏

小学生注意力集中时间有限,建议每天安排15-20分钟的数学拓展学习,而不是每周一次长时间突击,这样既能保持孩子对内容的新鲜感,也有利于知识消化和积累,过程中要重视孩子的反馈,及时调整方法和进度。

鼓励孩子提问和探索

数学学习不仅是掌握解题技巧,更是培养探索精神,当孩子遇到难题时,家长可以陪伴他们一起分析条件、尝试多种解法,即使失败也要表扬孩子的思考过程,这种探索式的学习能够有效提升孩子的数学自信心。

合理利用生活场景

数学与生活密切相关,家长可以在购物、旅行、烹饪等日常场景中,自然引入初中数学的概念,如比例、速度、几何测量等,生活化的应用会让孩子更直观地理解抽象概念,同时感受到数学的实际价值。

个人观点:小学生接触初中数学题并非越早越好,也不是题量越多越好,真正重要的是培养孩子对数学的兴趣和信心,建立扎实的基础和良好的思维习惯,每个孩子的学习节奏不同,家长应避免盲目比较,而是关注孩子的长期发展,让数学成为孩子探索世界的工具,而非负担。

发表评论