快速定位学生薄弱环节是关键起点

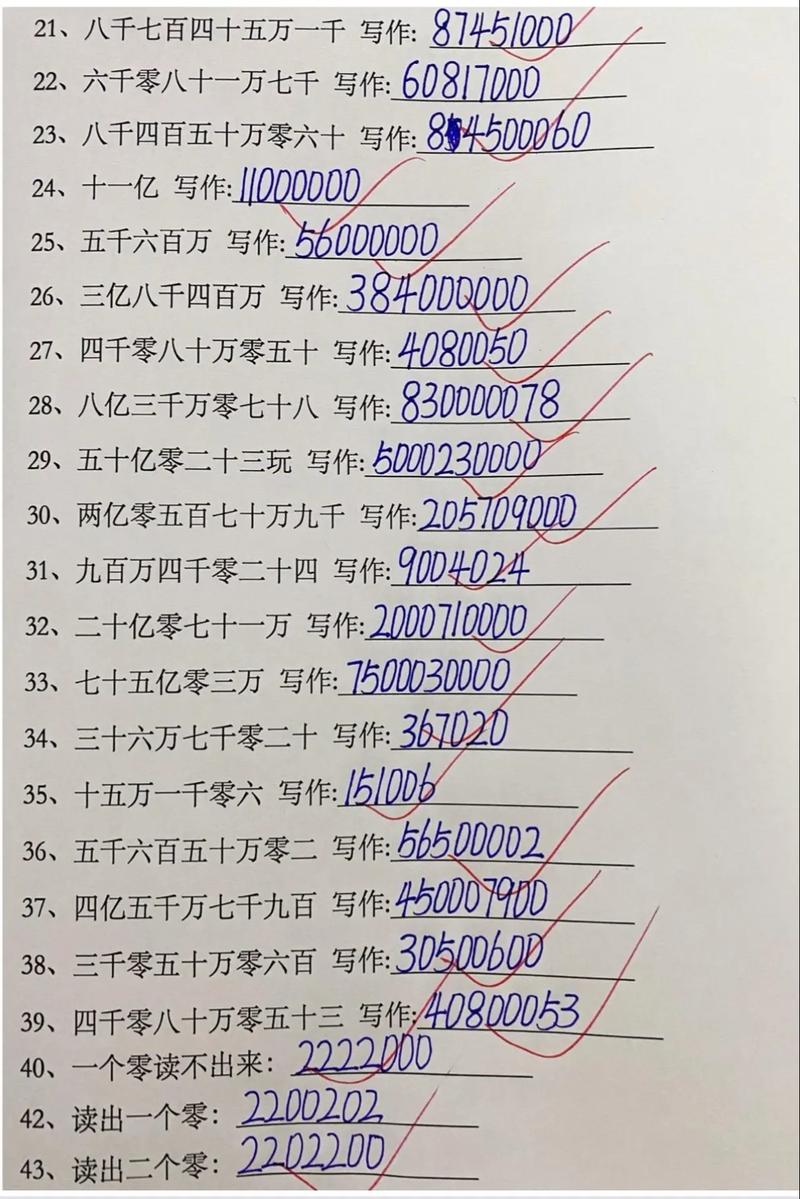

我通常第一节课不用教材,而是通过精心设计的诊断测试和开放式问答,观察孩子的解题思路、错误类型和情绪反应,比如计算频繁出错可能是规则不熟练,应用题困难可能是逻辑梳理能力需加强,精准诊断能避免盲目刷题,节省大量时间。

制定阶梯型目标与灵活计划

根据诊断结果,我会与家长和孩子共同商定短期(2周)、中期(1个月)的目标,例如短期专注掌握乘法口诀应用,中期提升应用题正确率到80%,计划要具体可量化,并根据每周进展动态调整,避免僵化执行。

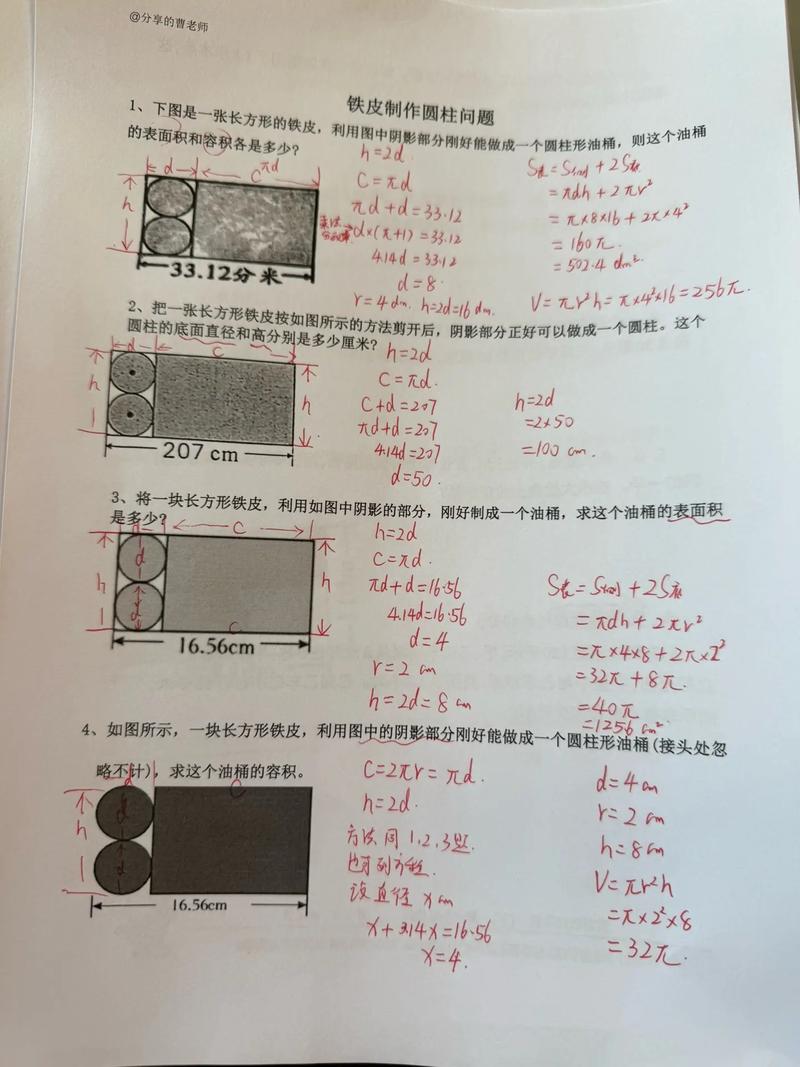

互动式教学比单向讲解更有效

我很少采用“老师讲学生听”的模式,而是通过教具操作(如分数模型)、数学游戏(如24点计算竞赛)或生活实例(超市购物计算)引导孩子自己发现规律,曾有个四年级学生通过设计“家庭旅行预算表”的项目,自发掌握了小数加减法应用,这种方法能激发主动思考,减少重复讲解时间。

善用技术工具提升效率

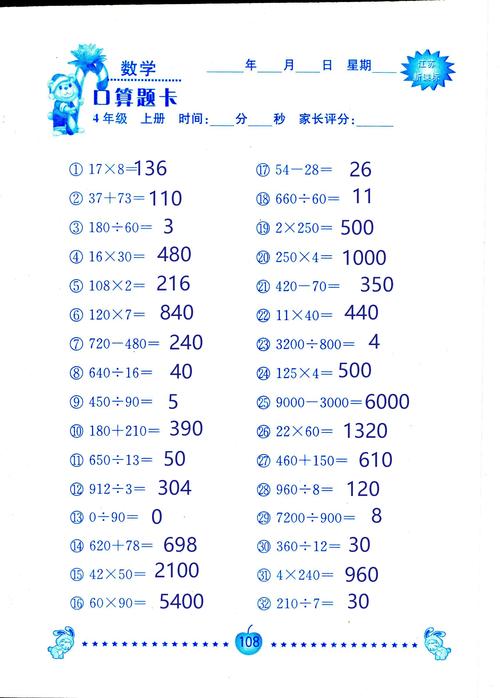

我会推荐家长使用“数学口算APP”记录每日练习数据,自动生成错题本,课前花5分钟分析数据,课上就能针对性突破高频错题,同时使用共享文档同步学习进度,让家长清晰看到阶段成果,减少沟通成本。

建立正向反馈机制

每个知识点突破后,我会让孩子当“小老师”给我讲解解题思路,既能巩固知识,又能增强自信心,定期采用可视化进度表(如勋章墙),让孩子直观看到自己的进步,心理认同感会显著提升学习效率。

数学家教的核心价值不在于教了多少内容,而在于孩子真正掌握了多少,高效教学是科学也是艺术,需要持续观察、调整和创新,坚持针对性教学和兴趣培养相结合,效果自然会加速显现。

发表评论