在高中数学学习过程中,理解各类“关系”是掌握知识结构、提升逻辑能力的重要一环,数学关系反映的是对象之间的某种特定联系,它们不仅是理论的核心,更是解题与应用的基础,以下将梳理高中数学中常见的关系类型及其意义。

集合论中的关系是数学关系的基础,集合与集合之间主要存在包含、相等与互斥等关系,子集描述了一个集合的所有元素都属于另一个集合的情形,而交集和并集则分别体现两个集合的公共部分与全部元素之间的组合关系,这些概念为后续学习概率、函数和逻辑等内容提供了基本工具。

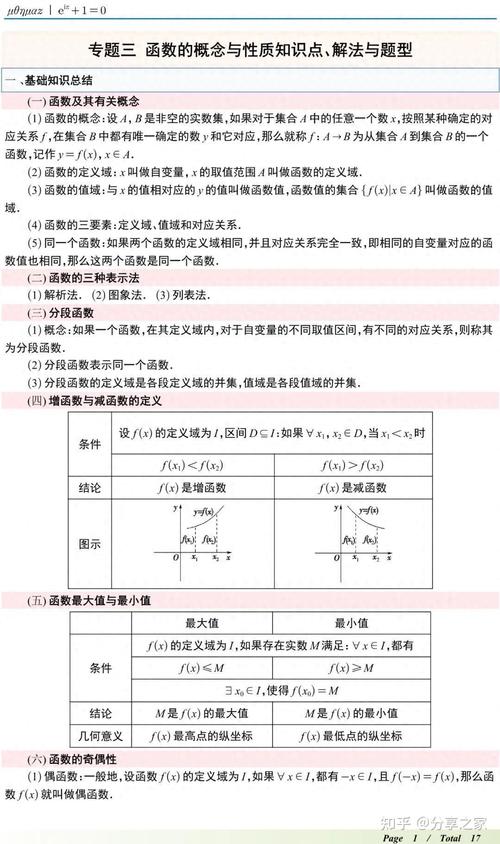

函数关系是高中数学的核心内容之一,函数描述的是一种特殊的对应关系:对于定义域中的每一个元素,都有唯一的值与之对应,常见的函数类型包括一次函数、二次函数、指数函数与对数函数等,它们不仅能够表达数量之间的依赖,还广泛应用于实际问题建模,如人口增长、物理运动或经济预测等场景。

几何中的位置关系同样十分重要,直线与直线、直线与平面、平面与平面之间存在平行、垂直、相交等关系,这些关系是解决空间几何证明和计算问题的关键,通过线面垂直的判定可进一步推导几何体的体积与表面积,而圆与直线的位置关系(相离、相切、相交)则是解析几何中经常讨论的内容。

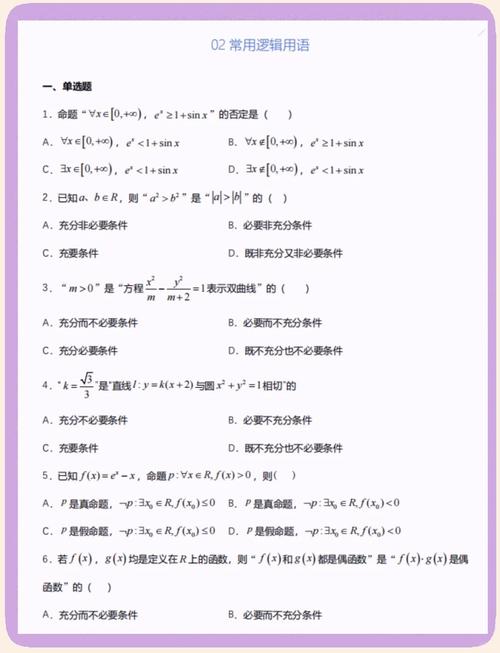

逻辑关系是数学推理中不可缺少的一环,命题之间的关系包括充分条件、必要条件和充要条件等,理解这些关系有助于学生形成严谨的思维方式,无论是在数学证明还是在现实决策中,都能更清晰地把控条件与结论之间的关联。

除此之外,概率论中的相关关系也值得关注,虽然不一定是因果关系,但两个变量之间的相关性可以通过相关系数进行度量,这为统计学应用提供了方法基础。

数学中的关系不仅是知识之间的联系,更是认识世界的一种方式,通过建立关系的视角,学生能够更系统地理解数学结构,更灵活地运用数学工具,每一位学习者都可以在关系中找到逻辑的乐趣与思维的力量。

发表评论