初中数学教学不仅是知识传递,更是思维能力的培养过程,优秀的讲解需要教师将抽象概念转化为学生可感知、可理解、可应用的内容,关键在于建立知识连接、激发兴趣与引导探索。

数学知识具有连贯性,新内容往往建立在旧知识基础上,讲解二次函数前,可以先回顾一次函数图像特征,通过对比引导学生发现变量次数的变化如何影响图形性质,这种衔接能帮助学生形成系统认知,减少学习陌生感。

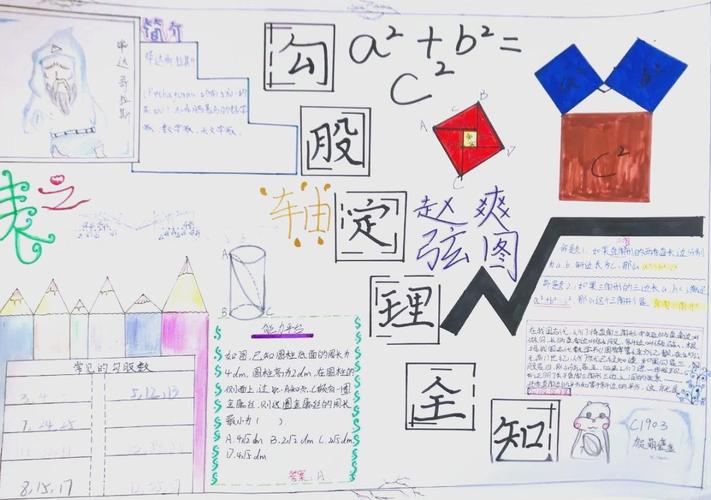

生活化举例让数学不再遥远,学习相似三角形时,可以引导学生测量操场旗杆高度:站立一名已知身高的学生,测量其影长和旗杆影长,通过比例关系推算结果,这种实践不仅直观演示知识用途,更让学生体会数学的真实价值。

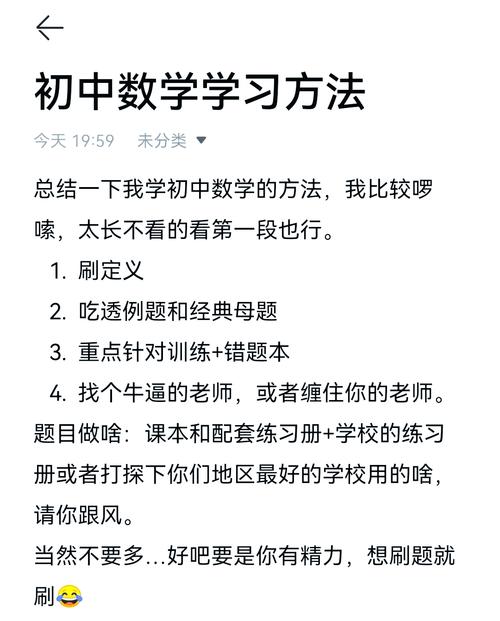

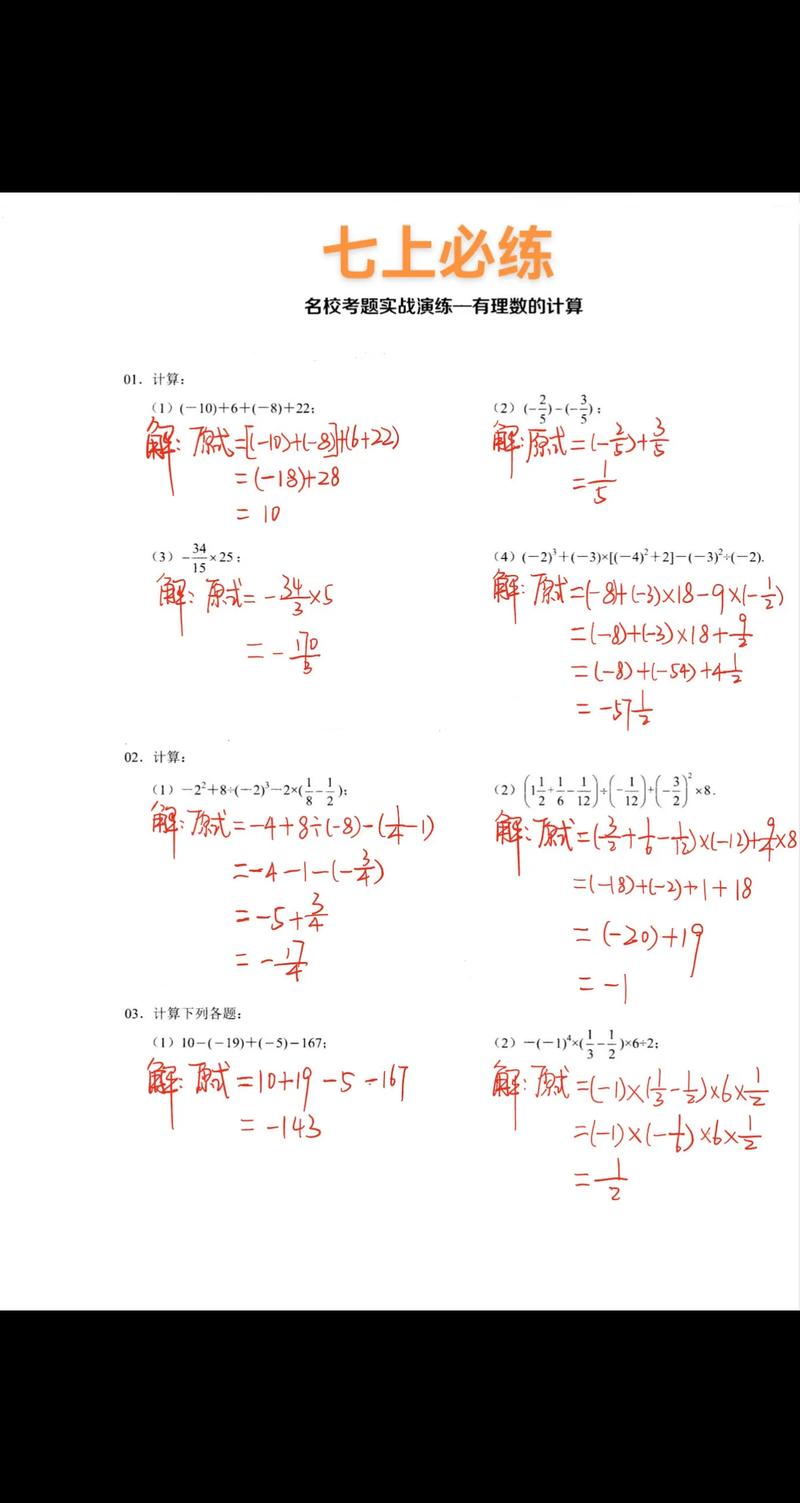

互动式讲解比单向灌输更有效,提出开放性问题如“为什么负负得正?”鼓励学生分组讨论,不同观点的碰撞往往能产生更深层次的理解,教师适时引导,帮助学生自己发现规律,结论会记忆得更牢固。

针对不同学生采取分层讲解策略十分重要,对于基础较弱的学生,重点强化概念理解和基础应用;对于学有余力的学生,可以提供拓展性问题,鼓励探究数学本质,例如讲解圆周率时,可以介绍割圆术的历史背景,让有兴趣的学生了解古人如何计算π的近似值。

错误分析是极佳的教学契机,学生解题出错时,不应简单纠正,而要引导其回顾思考过程,找出误区所在,例如解方程时常见漏解情况,可以通过展示错误范例,让学生自主发现问题,这种学习效果远胜于直接告知正确答案。

现代技术工具为数学讲解提供新可能,使用几何画板动态演示函数图像变化,或利用编程模拟概率问题,都能让抽象概念变得可视可感,但技术只是辅助,教师的引导思考仍是核心。

教师的自我提升同样重要,持续研究教材、观摩优秀教学案例、反思讲解效果,才能不断优化教学方法,数学教师不仅要有扎实的专业知识,更要掌握教育心理学规律,理解初中生的认知特点。

数学教育的根本目标是培养学生逻辑思维与解决问题的能力,优秀的讲解应该让学生感受到数学之美,从恐惧变为好奇,从被动接受转为主动探索,这需要教师以热情感染学生,用耐心引导成长,让数学课堂成为思维训练的乐园。

发表评论