随着教育数字化进程的加速,高中数学与信息技术的融合已成为教学改革的重要方向,这种融合不仅提升了课堂效率,也为学生建构数学思维提供了更多可能。

动态几何软件是当前广泛使用的工具之一,例如GeoGebra,它将几何、代数与数据分析有机结合,帮助学生直观理解函数图像、空间几何和微积分概念,教师通过动态演示,能够将抽象的数学关系转化为可视模型,降低认知门槛。

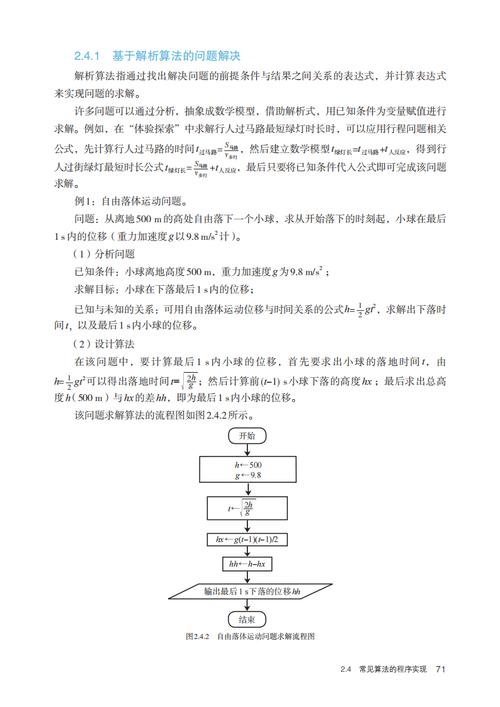

编程语言也逐渐进入数学课堂。Python凭借其简洁语法和强大库支持,成为数据分析和算法实现的首选,学生通过编写程序求解方程、模拟概率实验或绘制三维图像,既能锻炼逻辑思维,又能提前接触科学计算的实际应用。

数学仿真软件则专注于复杂系统的模拟,借助Mathematica或MATLAB,学生可对数学模型进行验证与拓展,例如通过参数调整观察微分方程的解的变化规律,这类工具尤其适合学有余力的学生开展探究性学习。

在线学习平台同样不可或缺,诸如智慧课堂、学科网等平台提供了丰富的数字化习题库和自适应测评系统,能够依据学生答题数据生成个性化学习路径,实现精准查漏补缺。

值得注意的是,技术的价值始终服务于教学目标,教师需依据具体内容合理选择工具,避免陷入“为技术而技术”的误区,例如在讲授立体几何时,适时使用三维建模软件能有效提升空间想象能力;而在函数性质分析中,动态图像演示比纯理论推导更具启发性。

作为教育工作者,我认为技术融合的核心在于“辅助认知”而非“替代思考”,工具的本质是拓展人的能力边界,最终仍要回归数学思维的培养与升华。

还没有评论,来说两句吧...