很多家长发现孩子在学习数学时遇到困难,尤其是面对题目时不知从何入手,小学生掌握数学题的过程并不复杂,关键在于方法和信心的建立。

数学学习的第一步是培养兴趣,让孩子感受到数学不仅是课本上的数字和符号,更是生活中无处不在的工具,比如购物时让孩子计算金额,烘焙时一起称量材料,这些都能在无形中增强他们对数学的亲近感,兴趣一旦建立,孩子会更主动地思考问题。

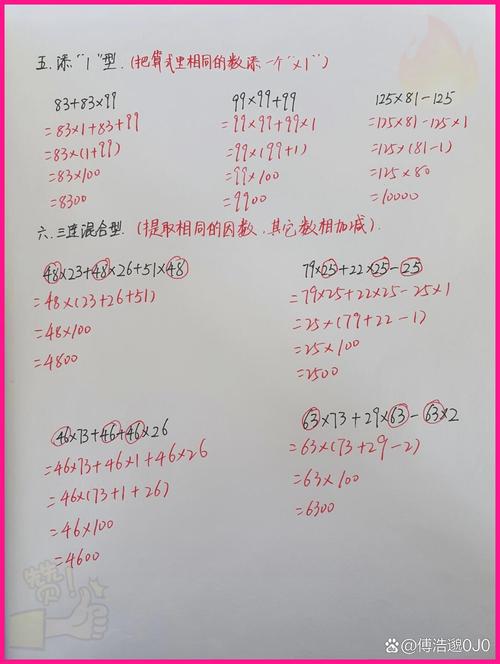

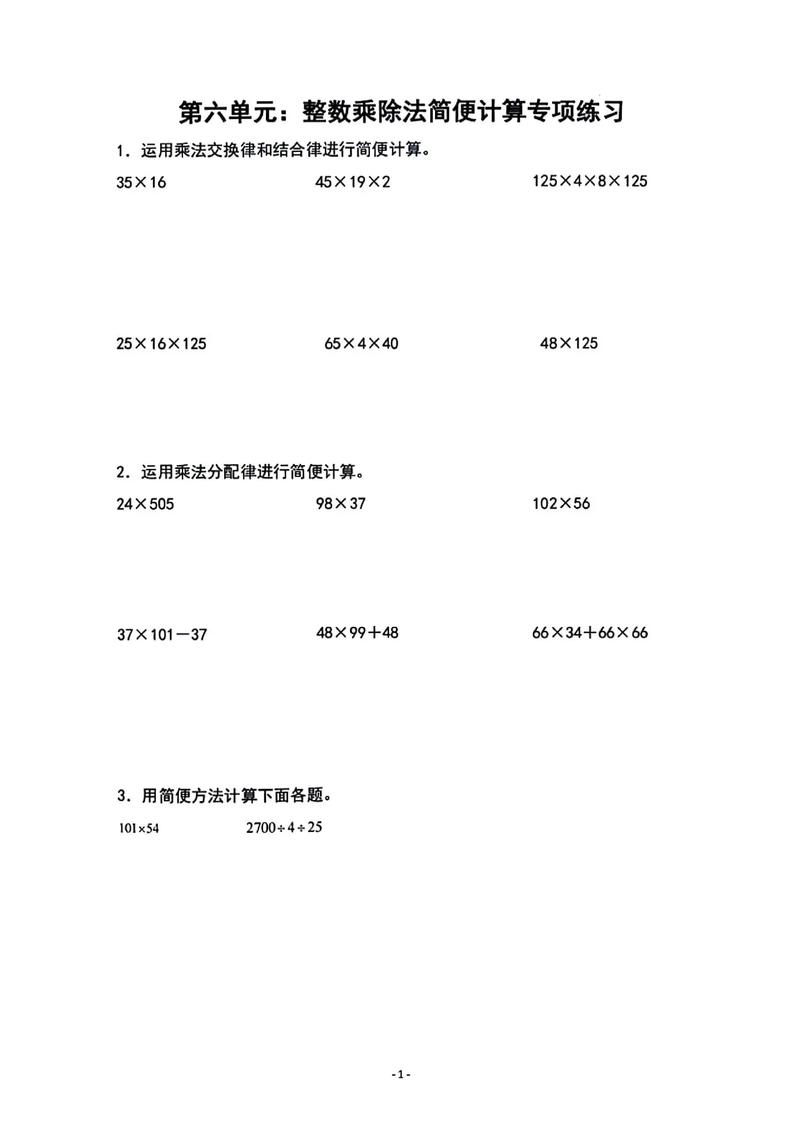

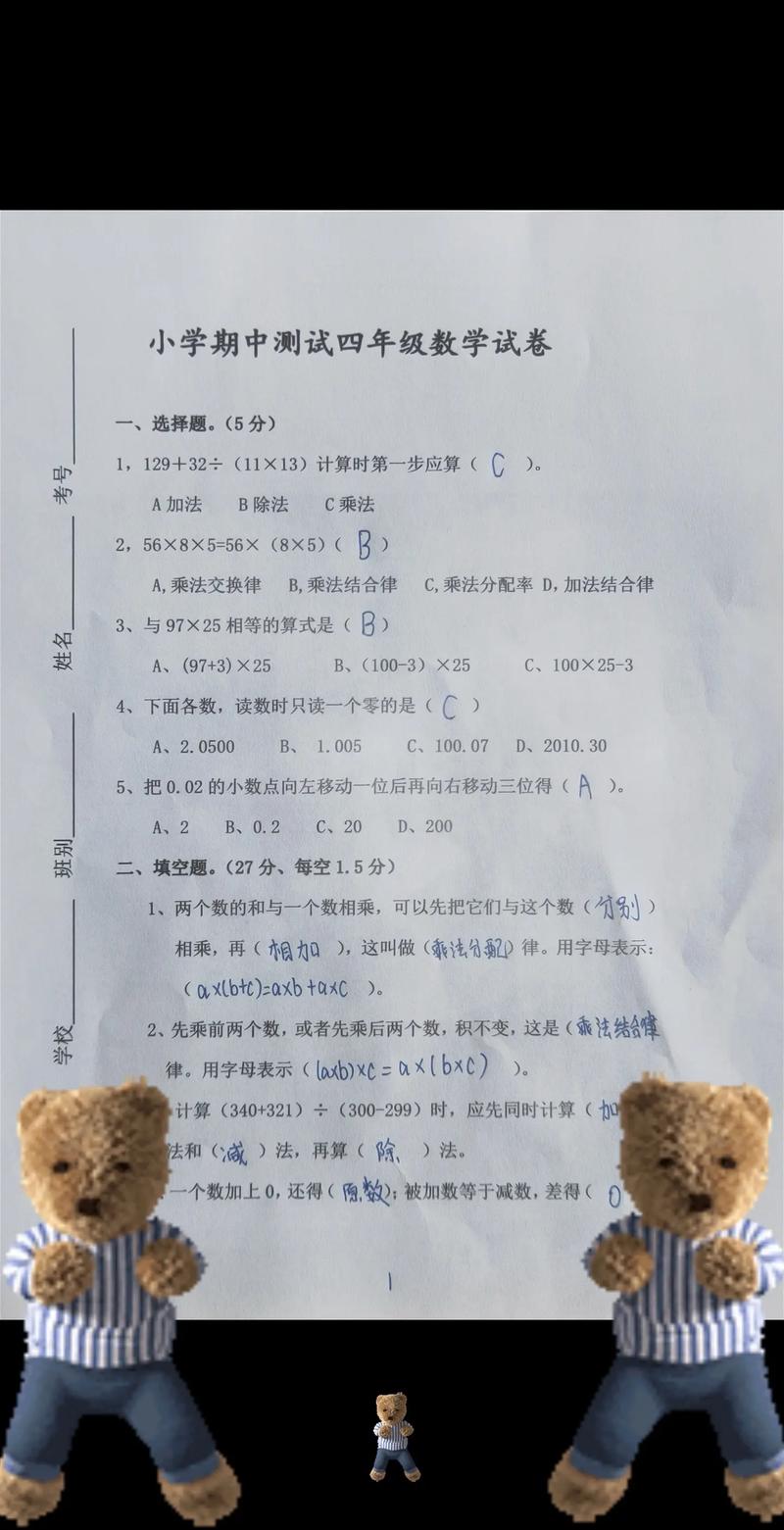

掌握基础概念非常重要,数学是一个层层递进的学科,加减乘除的理解直接影响后续的学习,建议通过实物操作帮助孩子建立数感,比如用积木理解加减法,用分组方式认识乘除,基础扎实之后,孩子遇到复杂题目时才能灵活运用已知知识。

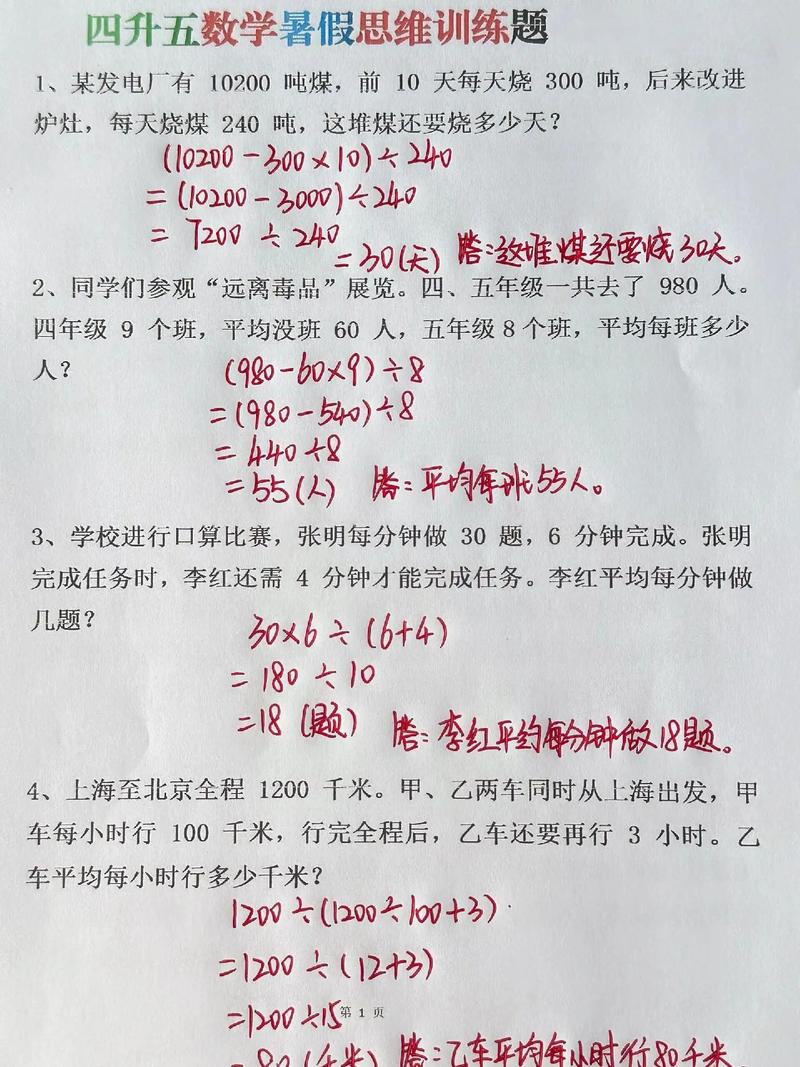

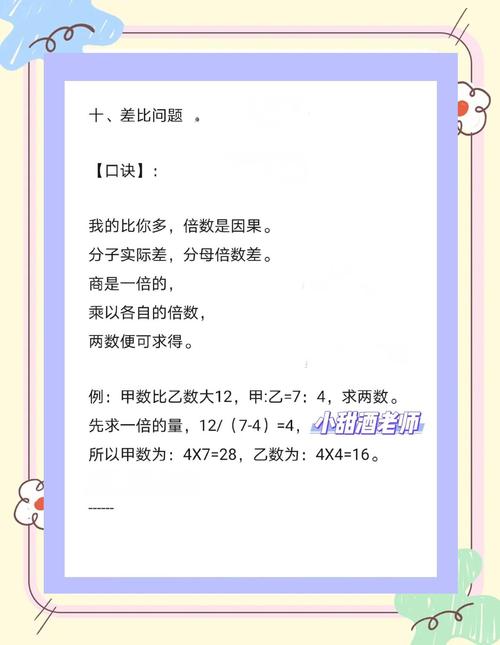

解题方法需要系统训练,读题是很多孩子容易忽略的环节,引导他们慢下来,理解题目问什么、已知条件有哪些,可以教孩子用画图、列表或举例的方式把抽象问题具体化,特别是应用题,将文字转化为数学表达式是关键一步,平时练习时,鼓励孩子讲解自己的解题思路,这既能巩固知识,也能发现理解上的偏差。

日常练习不宜追求题量,而应注重效果,选择适合孩子水平的题目,从简单开始逐步提升,避免过早挑战难题导致挫败感,定期回顾错题是提高的有效方式,分析错误原因比重复做题更有价值。

每个孩子的学习节奏不同,家长需要保持耐心,给予孩子足够的时间思考,避免急于给出答案,当他们通过自己的努力解出题目时,获得的成就感会激励下一次尝试,适当的鼓励和肯定能帮助孩子建立信心,减少对数学的畏惧心理。

数学思维培养是一个持续的过程,不必急于一时,让孩子在探索中体验数学的乐趣,在成功中积累信心,他们自然会找到适合自己的学习方法。

发表评论