数学教育在小学阶段起着奠基作用,尤其是三四年级的数学学习,既是低年级形象思维向高年级抽象思维过渡的关键期,也是培养数学兴趣的重要阶段,作为教师或家长,如何引导孩子学好数学,需要遵循科学规律并注重方法策略。

从生活情境入手,建立数学感知 三四年级学生仍以具体思维为主,教学应避免抽象灌输,小数”概念,可以从超市价格标签、身高测量等生活场景引入;“面积计算”则可从房间面积、瓷砖铺贴等实际问题展开,通过生活化场景,让孩子理解数学是解决实际问题的工具,而非抽象符号。

重视直观教具与动手操作 这个阶段的孩子需要通过触觉、视觉等多感官参与来强化认知,教学“分数”时可用水果切割、圆形折纸演示;“几何图形”教学可搭配积木拼接、立体模型组装,研究表明,动手操作能使知识点留存率提高40%以上,建议教师每节课至少安排10分钟实践环节。

游戏化教学激活课堂氛围 数学游戏能有效提升参与度。

- “24点游戏”训练计算能力

- “数独挑战”培养逻辑思维

- “数学寻宝”强化空间方位认知 值得注意的是,游戏设计需与教学目标紧密结合,避免脱离教学本质的娱乐化倾向。

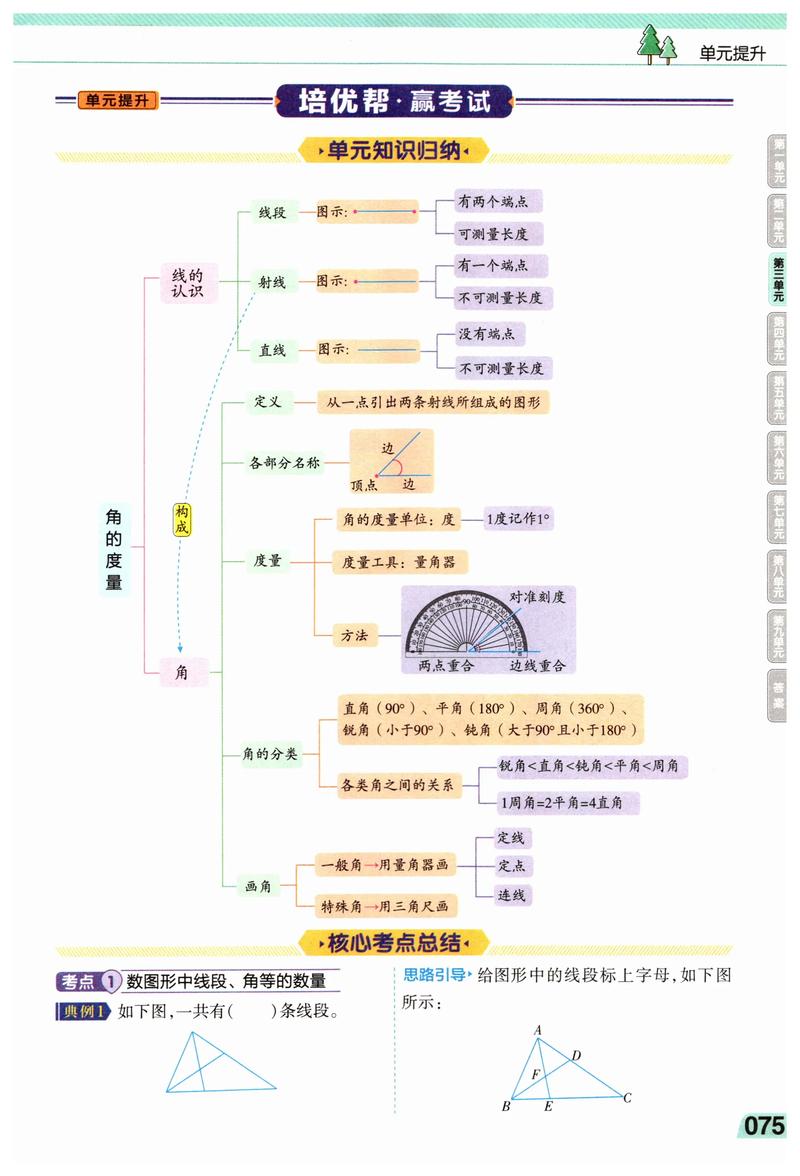

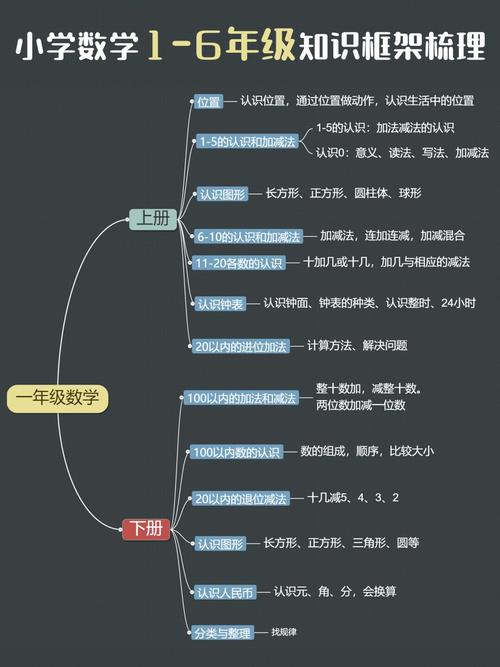

构建知识体系,注重新旧联系 三年级开始出现概念性内容(如倍数、因数),四年级则涉及更多系统性知识(如运算律),教学时要特别注意知识点之间的关联性,比如教授“乘法分配律”时,应当与之前学过的加法凑整方法、乘法意义相呼应,帮助孩子构建网状知识结构。

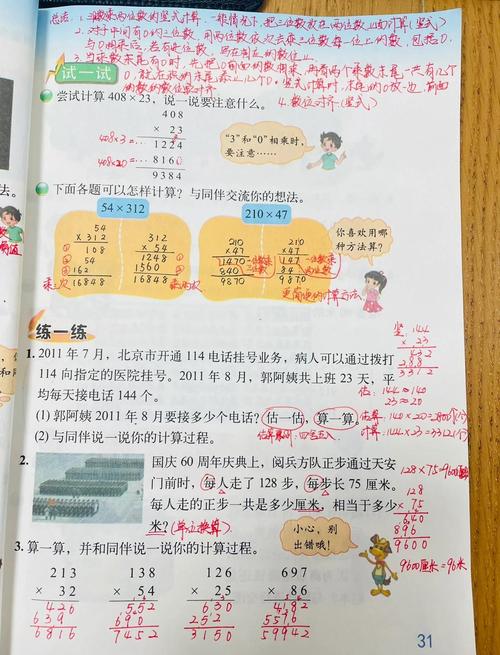

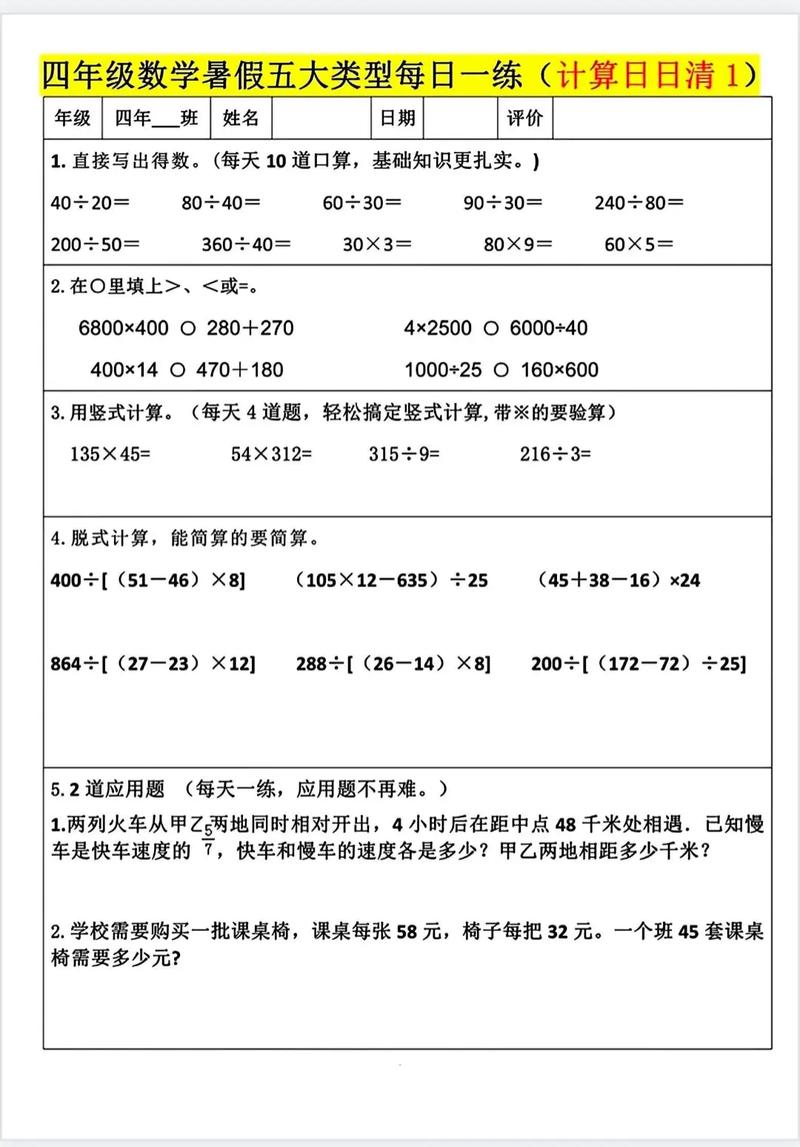

分层指导关注个体差异 学生学习能力存在客观差异,建议采用“基础+拓展”双轨模式:基础层面确保所有学生掌握课标要求,如三位数乘除法、简单小数计算等;拓展层面则为学有余力的学生设计开放性问题,如“设计家庭购物预算表”“规划游园最短路线”等实践任务。

培养审题习惯与数学表达 很多学生解题困难源于审题偏差,教学中应指导孩子采用“三读法”:初读了解大意,精读标注关键数据,复读核查要求,同时要训练数学语言表达能力,比如要求学生用自己的话解释“为什么先乘除后加减”,而非机械记忆规则。

合理运用评价机制 避免单一分数评价,采用“课堂表现+作业完成+实践应用”多维评价,可以设立数学进步档案,记录学生从概念理解到应用能力的全过程,重点表扬思维方式的进步而非仅关注答案正确率。

个人观点:数学教育的核心是思维训练而非应试技巧,这个阶段保护学习兴趣比追求高分更重要,有时慢下来夯实基础,反而能为后续学习注入更强动力,教师和家长最需要提供的不是解题模板,而是让孩子相信“我能理解数学”的积极心理暗示。

发表评论