小学一年级数学启蒙是孩子建立数学思维的关键起点,这个阶段的重点不是机械计算,而是将抽象概念转化为孩子能感知的生活体验。

从具体物品开始数数是基础中的基础,比如吃水果时一起数“盘子里有几颗草莓?”,散步时数“路边开了几朵花?”,通过实物触摸和视觉观察,孩子才能理解数字代表的数量意义,接着可以引入排序概念——“把积木从大到小排一排”,或者分类游戏——“哪些是圆形?哪些是三角形?”这些活动都在培养数学思维。

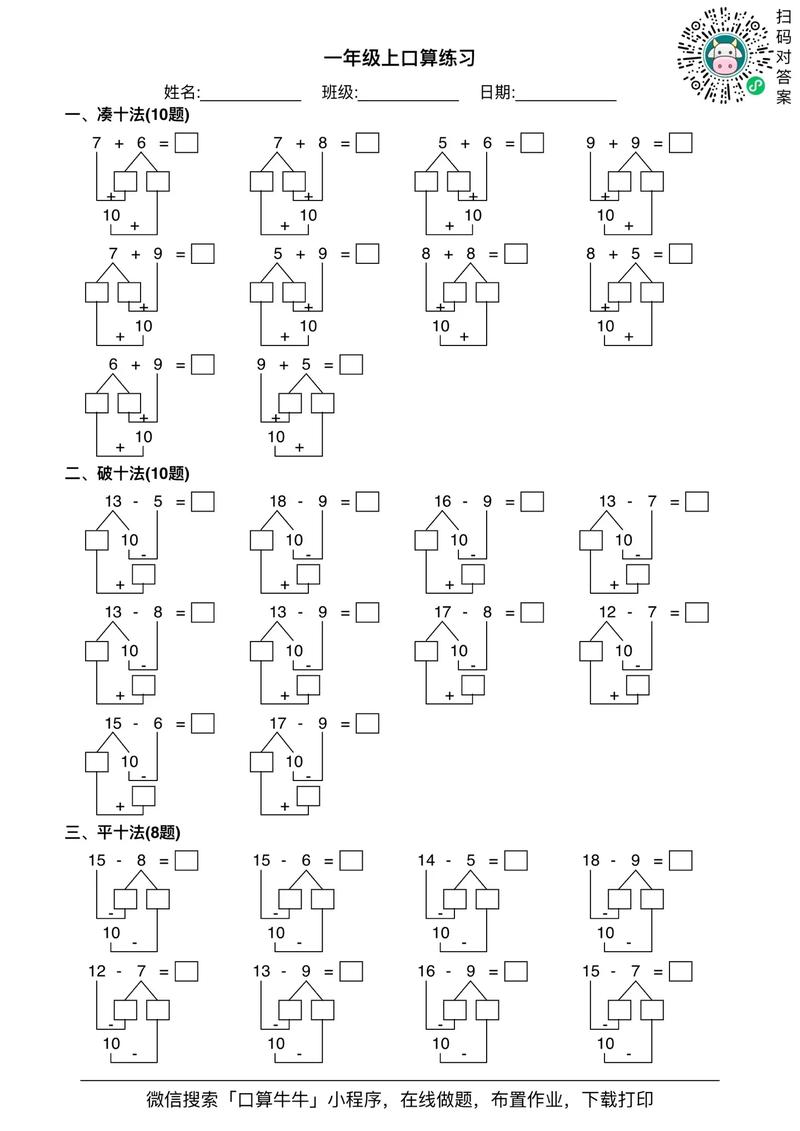

加减法启蒙要用具象化方式呈现,妈妈给了3颗糖,爸爸又给了2颗,现在一共有几颗?”同时拿出实物摆放,让孩子亲眼看到数量的变化,减法则可以这样表达:“盘子里有5块饼干,宝宝吃了2块,还剩几块?”避免直接背诵算式,重点在于理解数量增减的关系。

图形认知最好融入生活场景,认识钟表时可以讨论圆形指针和数字位置;搭积木时认识立体图形;折纸游戏能直观展示对称概念,七巧板拼图既能锻炼图形组合能力,还能培养空间想象力。

度量学习可以从非标准单位开始,用手掌测量桌子长度,用杯子比较水量多少,用积木堆叠比身高,这些游戏能让孩子理解比较和测量的本质,为后续学习标准单位打下基础。

时间概念需要通过固定作息来建立,通过“早餐后我们要出门”“动画片开始前要收拾玩具”这样的时间锚点,帮助孩子理解时间顺序和持续时间,制作可视化日程表,用图画表示不同时间段的活动,会更符合孩子的认知特点。

数学语言渗透在日常对话中特别重要,多使用“多一点/少一点”“远一些/近一些”“轻一些/重一些”等比较词汇,在上下楼梯时一起数台阶,分配零食时说“每人分三块”,都是自然的数学启蒙。

每个孩子理解节奏不同,有些孩子对数量敏感,有些对图形更感兴趣,重要的是保持学习过程的愉快体验,当孩子用积木搭出对称结构时,用具体表扬代替空洞夸奖:“你搭的塔楼左右两边完全对称,真整齐!”这种反馈能让孩子明确知道自己的数学思维闪光点。

个人观点:一年级数学本质是帮助孩子用数学眼光观察世界,忘记速成口诀和题海战术,真正重要的是守护孩子探索数学的好奇心——当孩子主动发现“妈妈,我们家窗户都是长方形的”,这比做对十道题更有价值。

发表评论