在与许多初中家长交流时,我发现一个普遍困扰:辅导孩子数学作业常常让人束手无策,孩子听得云里雾里,家长讲得口干舌燥,最后双方都充满挫败感,讲解数学题并非简单重复课本知识,而是需要一套科学且充满温度的方法。

从“心”开始:建立安全的学习氛围

在孩子面对一道难题时,首要的不是知识灌输,而是情绪安抚,家长不妨先这样说:“这道题确实有点难度,我们一起看看卡在哪里了。”这句话传递的是支持与协作,而非评判与压力,当孩子处于放松状态,大脑更容易接受新信息,思考的通道才会打开。

用生活实例唤醒数学感知

初中数学开始接触抽象概念,如代数、函数,直接讲解定义容易让孩子感到枯燥,例如讲“一元一次方程”,可以从零花钱规划入手:“如果你每周节省x元,想买一个300元的书包,8周后刚好够,这个方程该怎么列?”将未知数x转化为具体目标,抽象思维便有了落脚点。

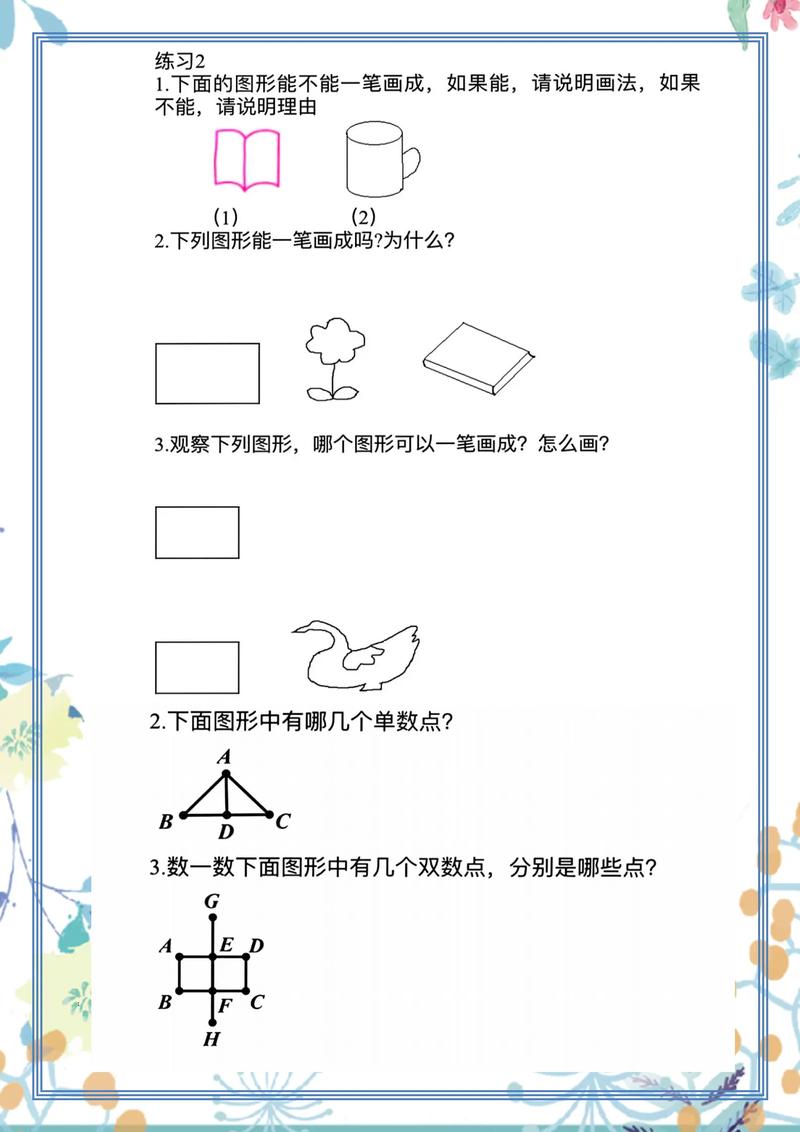

可视化工具让思维看得见

鼓励孩子动手画图、列表格、搭建思维导图,几何题自然要辅助作图,函数题可以逐点绘制图像,代数问题也能用图形演绎,比如用矩形面积模型理解因式分解,视觉化处理能激活右脑思维,帮助孩子形成深刻记忆。

采用“苏格拉底式”提问法

避免直接说出解题步骤,改用问题引导:“你觉得题目中哪些信息是关键?”“这一步得出的结论,对下一步有什么启发?”通过连续提问,让孩子自己梳理思路,发现逻辑缺口,这种方法培养了元认知能力,让孩子学会监控自己的思考过程。

揭示数学的内在美感

数学不是冰冷公式的堆砌,讲解时可适当分享数学史故事,比如丢番图墓志铭上的方程,或是费马大定理的传奇,让孩子感受到人类探索数学的智慧与热情,意识到每个公式都是跨越时空的思想结晶。

常见误区提醒:

- 避免急于纠正错误,而是询问“为什么选择这个方法”,从中发现思维亮点

- 不要代替计算,确保孩子亲自完成每一步运算

- 警惕过度辅导,适当留白让孩子体验突破困境的喜悦

每个孩子理解数学的节奏不同,有的擅长形象思维,有的偏好逻辑推演,重要的是找到适合孩子的沟通频道,让数学成为亲子间的探索游戏,而非考核任务,当我看到曾经畏难的孩子开始主动分析题目条件时,我深信:真正有效的数学辅导,是点燃思考的火种,而非填充知识的容器。

需要耐心引导、深入浅出地解释概念原理;结合实例和练习题加深理解并巩固知识点掌握情况,同时注重启发孩子的思维能力和解题技巧的培养与提高能力水平为目标进行讲解教学讲解过程要生动有趣吸引注意力激发学习兴趣促进学习效果提升积极性主动性创造性思维能力等多元化发展潜能培养至关重要!