“钟敲4下用6秒,敲8下用几秒?”他皱着眉头趴在桌上,笔尖在草稿纸上来回画着钟摆,妈妈走过来看了看题目,笑着说:“咱们一起来拆解这个会唱歌的小钟吧。”

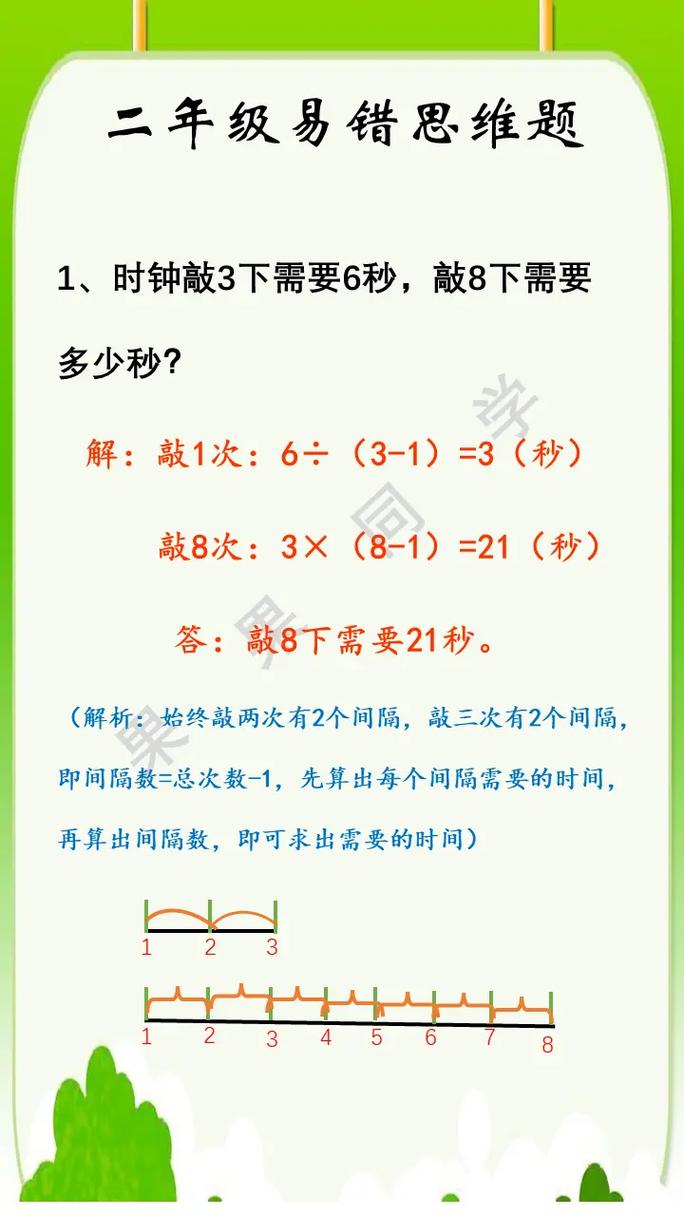

解决敲钟题的关键在于理解:钟声之间的间隔才是计算的核心,当钟敲响时,响声本身几乎不耗时,真正需要计算的是两次敲击之间的等待时间。

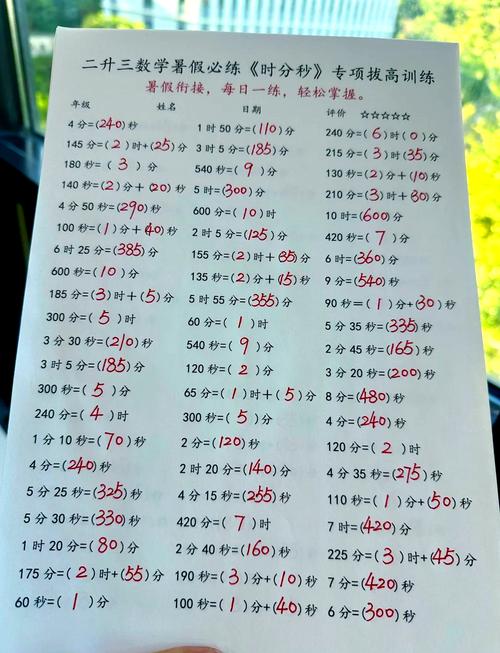

以敲4下为例:

🔔 第一次敲击 → 间隔 → 🔔 第二次敲击 → 间隔 → 🔔 第三次敲击 → 间隔 → 🔔 第四次敲击

可以看到,敲4下实际上产生了3个时间间隔,已知这个过程总共用时6秒,因此每个间隔时间为:6 ÷ 3 = 2秒。

现在计算敲8下的情况:

敲8下会产生7个时间间隔(8-1=7),每个间隔仍为2秒,所以总时间为:7 × 2 = 14秒。

让我们用表格更直观地理解:

| 敲击次数 | 间隔数 | 总时间(秒) | 计算过程 |

|---|---|---|---|

| 4下 | 3个 | 6秒 | 6÷3=2 |

| 8下 | 7个 | ?秒 | 7×2=14 |

时,建议孩子按照以下步骤思考:

- 仔细读题,确定已知条件(敲几下,用几秒)

- 计算间隔数量(敲击数减1)

- 求出每个间隔的时间

- 根据新的敲击数计算间隔数,最后求出总时间 变成“钟敲4下用6秒,敲12下用几秒”,同样先算间隔:敲12下有11个间隔,每个间隔2秒,所以需要11×2=22秒。

重要的是让孩子掌握“间隔思维”,这不仅适用于敲钟题,也适用于植树问题、爬楼梯问题等,数学本质上是一种寻找规律的游戏,当孩子理解了一个概念的核心原理,就能举一反三,享受解谜的乐趣。

作为家长,我发现让孩子动手实践效果很好,可以请孩子轻轻敲桌子模拟钟声,亲身体验间隔的存在,实践带来的理解远比死记公式深刻,每个孩子都能成为数学小侦探,只需要找到正确的解题钥匙。

发表评论