数学预习是提升课堂效率、构建知识体系的重要方法,对初中生而言,有效的预习不仅能减少学习阻力,更能培养自主学习能力,许多优秀学生的学习习惯,正是从会预习开始的。

有效的预习并非简单看书,而是有策略的主动学习,以下是一套可操作的预习方法。

第一步:快速通读,把握框架 拿出数学课本,用10分钟左右快速浏览即将学习的内容,重点阅读章节标题、黑体字定义、公式和结论,这个阶段的目标不是弄懂每一个细节,而是了解这一节要解决什么问题,涉及哪些核心概念和知识点,建立起一个初步的知识框架,这就像出发前先看地图,知道大致方向,听课时思路会更清晰。

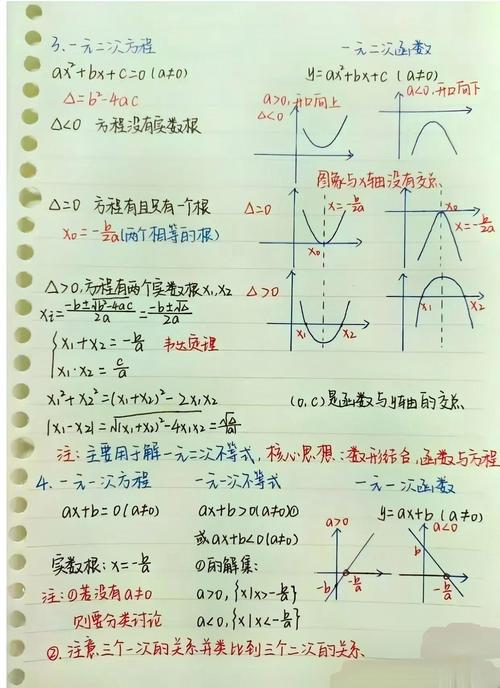

第二步:精读定义,尝试理解 放慢速度,逐字阅读基本概念、定理和公式,不要跳过任何一句话,数学定义往往非常精炼,每个字都有其含义,学习“一元二次方程”的定义时,要明确“一个未知数”、“最高次数为2”、“整式方程”这几个关键点,用自己的话复述一遍定义,确保真正理解,而不是死记硬背。

第三步:动手演练例题 合上课本,尝试独立完成课本中的例题,这是预习中最关键的一步,先用自己的思路做一遍,再对照书上的解题过程,比较两者的异同,关注解题的步骤、格式和逻辑推演过程,思考:为什么第一步要这样做?用到了哪个公式?自己的解法哪里卡住了?把疑问点标记出来,这就是听课的重点。

第四步:标注疑问,带入课堂 经过以上步骤,一定会产生一些自己无法解决的疑问,用笔在课本上做记号,或者准备一个预习本专门记录问题。“为什么这个公式在这里适用?”“这两个定理有什么区别?”带着明确的问题去听课,目标感会更强,注意力也更集中,能极大提升课堂听讲效率。

关于时间与习惯的建议 预习时间不宜过长,每天安排15-20分钟专注进行即可,最好在前一天晚上完成,关键在于坚持,让它成为一种稳定的学习习惯,预习后,可以尝试完成课后简单的“练习”,检验预习效果,但不必强求攻克所有难题。

预习的本质,是主动与新知进行一次对话,它让你从被动接收转为主动探索,即使开始时问题多于答案,这个过程本身已经在锻炼你的思维力,坚持去做,你会发现数学课堂不再陌生,解题也会多一份底气。

还没有评论,来说两句吧...