初中数学学习中,证明题是区分理解深度和能力高低的关键环节,它如同搭建一座逻辑的桥梁,从已知条件通向待证结论,掌握正确的方法,不仅能提升成绩,更能锻炼严谨的思维能力。

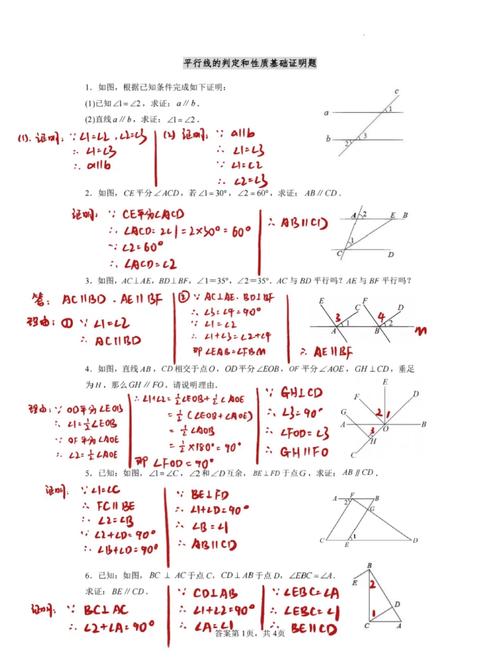

夯实基础:定理与定义是基石 解决证明题的第一步,并非急于动笔,而是确保对基础知识的透彻掌握,每一章涉及的公式、定理、性质,不仅要熟记于心,更要理解其推导过程和适用条件。“角平分线上的点到角两边的距离相等”这条定理,其核心是“距离”这一概念,如果对“距离是点到直线的垂线段长度”理解模糊,证明就可能出现偏差,建议建立自己的知识手册,定期梳理和回顾,让所有知识点清晰、稳固。

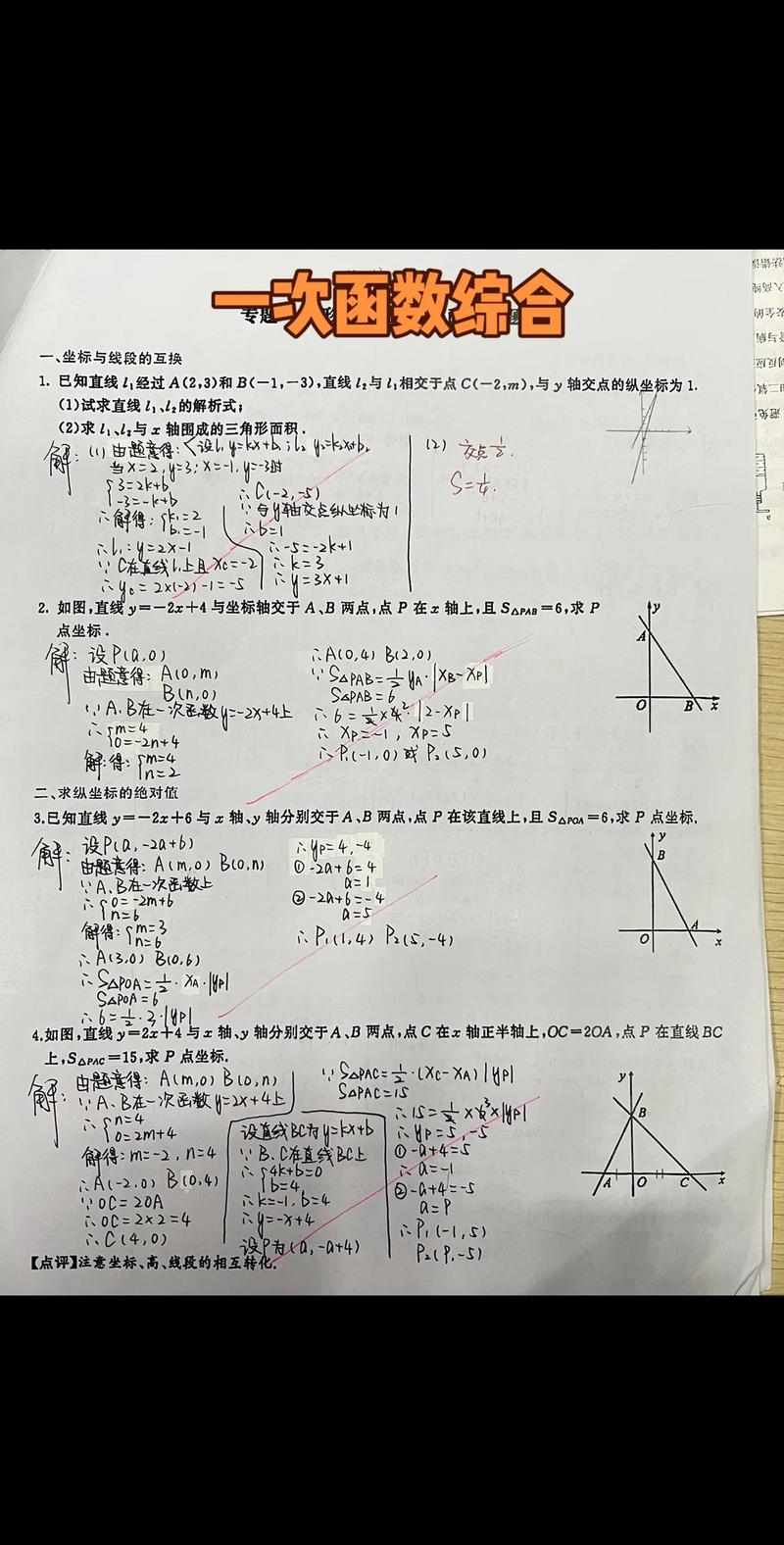

仔细审题:挖掘“已知”与“求证”的线索 审题是解题的导航,需要静心读题,用笔标记出关键条件(如“垂直”、“平分”、“中点”等)和明确要证明的结论,这一步的目标是建立起点(已知条件)和终点(待证结论)的直观联系,有时,结论本身也能提供方向,要证明“两条线段相等”,脑海中应立即浮现出可能的方法:全等三角形对应边相等、等角对等边、平行四边形对边相等等,将结论与相关定理挂钩,能有效缩小思考范围。

分析思路:逆向分析与正向推导结合 这是证明的核心思考过程。

- 从结论出发(执果索因):反复思考“要证明这个结论,需要先满足什么条件?”,一步步倒推,直到倒推出的某个条件恰好是题目已知条件,这就像在迷宫中从出口反向寻找通往入口的路径。

- 从条件出发(由因导果):要思考“题目给出的这些条件,可以直接推出哪些结论?”,把这些初步结论作为新的“已知”,继续推导,看是否能与最终结论建立联系。

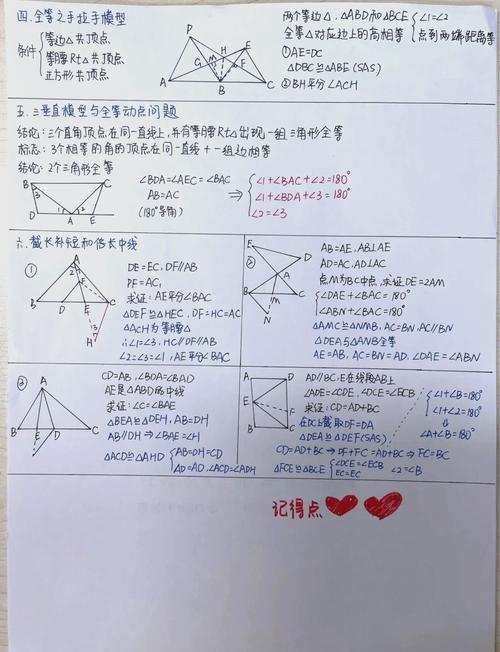

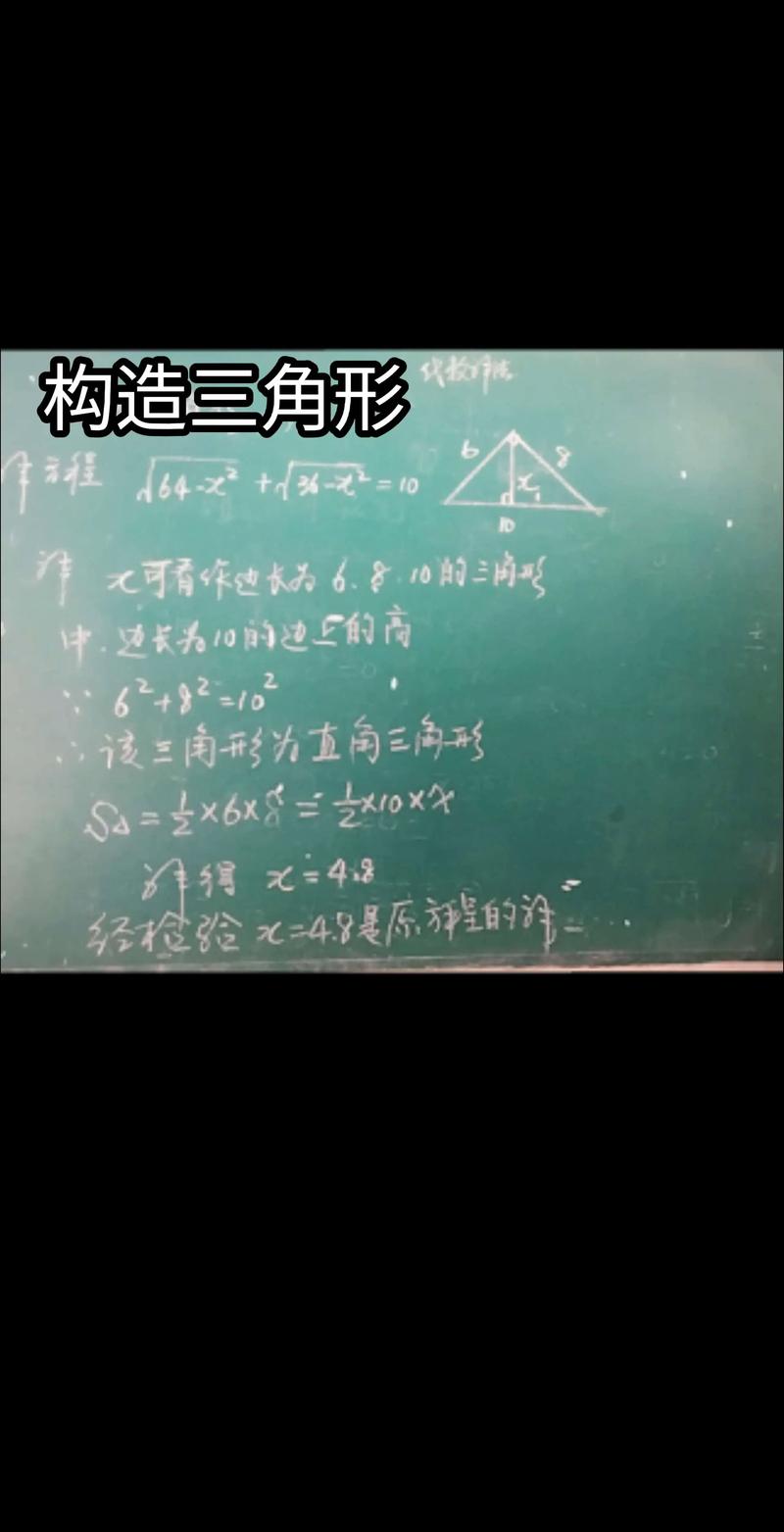

需要将两种思路结合,在中间某处“会师”,这个过程中,添加辅助线是突破难点的重要手段,辅助线不是凭空想象的,而是基于图形特征和证明需求,例如连接两点构成三角形、作垂线构造直角三角形、或延长线段制造全等关系。

规范书写:逻辑清晰,步骤完整 思路清晰后,需要用严谨的数学语言将其表达出来,书写证明过程要遵循逻辑顺序,每一步都要有根有据,理由可以是已知条件、已学定义、公理或定理,一个清晰的证明应像一篇议论文,环环相扣,令人信服。

| 优秀习惯 | 常见误区 |

|---|---|

| 在图形上标注已知条件 | 跳步,自以为某些步骤显而易见 |

| 每一步写明依据 | 书写混乱,逻辑顺序颠倒 |

| 使用规范的数学符号 | 用口语化文字代替数学语言 |

实战案例:以角平分线定理的证明为例如图,在△ABC中,AD是∠BAC的角平分线,求证:AB/AC = BD/DC。

思路分析:

- 结论分析:要证明线段成比例(AB/AC = BD/DC),很自然联想到平行线分线段成比例定理或其推论(相似三角形)。

- 条件分析:核心条件是“角平分线”,角平分线的一个重要性质是将顶角分成两个相等的角。

- 建立联系:如何将角平分条件与比例关系联系起来?常见的辅助线方法是:过点C作CE//DA,交BA的延长线于点E,这样可以利用平行线的性质。

- 由CE // AD,可得∠1 = ∠3(同位角),∠2 = ∠4(内错角)。

- 又因为∠1 = ∠2(AD为角平分线),3 = ∠4。

- 根据等角对等边,AE = AC。

- 在△BCE中,由于AD // CE,根据平行线分线段成比例定理,可得 AB/AE = BD/DC。

- 将AE替换为AC,即得 AB/AC = BD/DC。

书写证明: 证明:过点C作CE // DA,交BA的延长线于点E。 ∵ CE // DA, ∴ ∠1 = ∠3(两直线平行,同位角相等), ∠2 = ∠4(两直线平行,内错角相等)。 又∵ AD平分∠BAC(已知), ∴ ∠1 = ∠2(角平分线定义)。 ∴ ∠3 = ∠4(等量代换)。 ∴ AE = AC(等角对等边)。 在△BCE中,∵ AD // CE, ∴ AB / AE = BD / DC(平行线分线段成比例)。 ∴ AB / AC = BD / DC(将AE替换为AC)。

回顾与心态 完成一道证明题后,要回顾解题思路,思考是否有其他方法,以及此题用到的技巧能否迁移到其他题目,面对难题时,保持耐心至关重要,不要轻易放弃,多角度尝试,即使暂时未能解出,思考的过程本身也是极有价值的锻炼。

学好数学证明没有捷径,它依赖于扎实的基础、清晰的逻辑、规范的表达和持续的练习,当你能独立完成一道道证明题时,所收获的不仅是分数,更是受益终身的思维能力。

发表评论