很多家长在辅导孩子数学时,一看到“函数”这两个字就感到头疼,觉得这是中学甚至大学才接触的概念,离小学生很遥远,其实不然,函数思想在小学中高年级的数学学习中已经悄然出现,只是它换了一种更亲切、更易于理解的方式,我们就来聊聊如何帮助孩子轻松掌握小学数学中涉及的函数思想。

函数到底是什么?给孩子一个形象的比喻

对于孩子来说,不必一开始就抛出“函数是描述两个变量之间依赖关系的数学模型”这样的定义,我们可以用一个孩子熟悉的“魔法机器”来比喻。

您可以这样告诉孩子:想象有一个神奇的“魔法盒子”,你从一边放进去一个数字(比如放进去一个5),经过盒子内部的魔法变换,从另一边会出来另一个数字(比如出来一个10),这个“魔法盒子”的规则就是:放进去的数和吐出来的数之间,存在一种固定的对应关系。

这个神奇的“魔法盒子”,就是函数的雏形,放进去的数我们叫它“输入”,吐出来的数我们叫它“输出”,函数的本质就是研究“输入”和“输出”之间那种确定的对应规则。

小学数学中的函数在哪里?

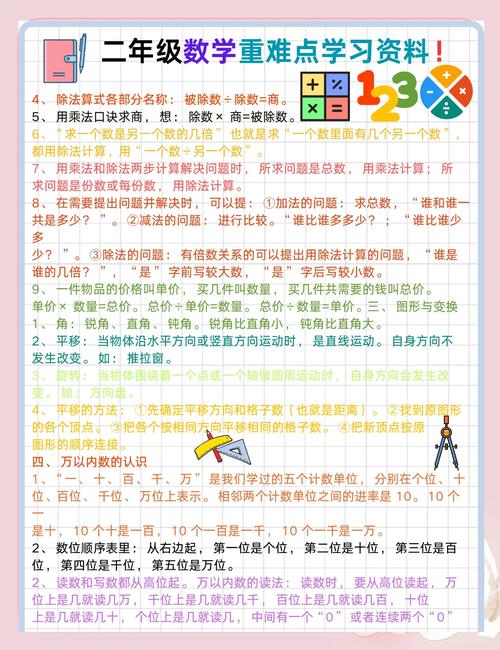

在小学课本里,函数思想主要隐藏在以下几个地方:

- 用字母表示数: 这是函数思想的起点,当题目中出现如“苹果每斤a元,买3斤需要多少钱?”时,这里的

a就是一个可以变化的量(输入),总价3×a就是随着a的变化而变化的量(输出),这已经构成了一个简单的函数关系。 - 简单的正比例关系: 这是小学阶段最典型的函数。

- 行程问题: 速度一定时,路程 = 速度 × 时间,时间(输入)变化,路程(输出)也跟着变化。

- 购物问题: 单价一定时,总价 = 单价 × 数量,数量(输入)变化,总价(输出)也跟着变化。

- 可以引导孩子发现,在这种关系里,一个量扩大几倍,另一个量也跟着扩大相同的倍数。

- 数列规律: 比如找规律填数:1, 3, 5, 7, (?),这里的规律(后一个数比前一个数大2”)就是一种函数关系,项数(第几个数)是输入,对应的数值是输出。

辅导孩子解题的实用三步法

当孩子遇到相关题目时,可以引导他们按照以下步骤思考:

第一步:找到“魔法规则”

和孩子一起读题,核心是找出题目中不变的量和变化的量,那个“不变的量”往往就是“魔法盒子”的规则本身。

- 例题: 一辆汽车每小时行驶60千米,请问2小时、3小时、4小时分别行驶多少千米?

- 分析: 这里“每小时60千米”是不变的速度,这就是“魔法规则”,而变化的是时间和路程。

第二步:建立“输入”和“输出”的对应关系

用孩子喜欢的方式把这种关系表达出来,可以画一个表格:

| 输入(时间/小时) | 魔法规则(速度) | 输出(路程/千米) |

|---|---|---|

| 2 | × 60 | 120 |

| 3 | × 60 | 180 |

| 4 | × 60 | 240 |

通过列表,孩子能直观地看到,每当“输入”(时间)增加1,“输出”(路程)就固定增加60,这种有序的对应关系,就是函数思想的体现。

第三步:鼓励孩子自己总结公式

当孩子通过几个例子理解了这种关系后,鼓励他用数学语言总结出来。“我知道啦!不管时间是多少,只要用时间乘以速度60,就能得到路程!” 这个自己归纳出的“路程 = 速度 × 时间”,就是函数解析式的雏形。

生活中的函数思维游戏

学习不止在课本,生活更是大课堂,我们可以通过游戏加深孩子的理解:

- “我的零花钱”游戏: 和孩子约定,本周每天认真完成作业,可以得到5元零花钱,让他自己画表格,记录一周7天的“输入”(天数)和“输出”(总零花钱),并观察规律。

- “年龄猜猜猜”游戏: 问孩子:“我比你大25岁,我今年35岁,你几岁?那明年我36岁,你几岁?” 让他理解年龄差不变,但各自年龄在变化的函数关系。

作为家长和教育内容的提供者,我坚信数学思维的培养重于死记硬背,帮助孩子从小用“函数”的眼光看世界——发现事物之间相互联系、有规律可循,不仅能解决眼前的数学题,更能培养他们的逻辑推理能力和探索精神,这才是数学学习最有价值的收获,当孩子开始主动寻找生活中的“魔法规则”时,他就已经迈出了通向更广阔数学世界的第一步。

还没有评论,来说两句吧...