初中数学命题设计需要兼顾知识考察与思维训练,优秀的难题应激发探索欲而非单纯提高计算量,以下是基于教学实践总结的命题方法论:

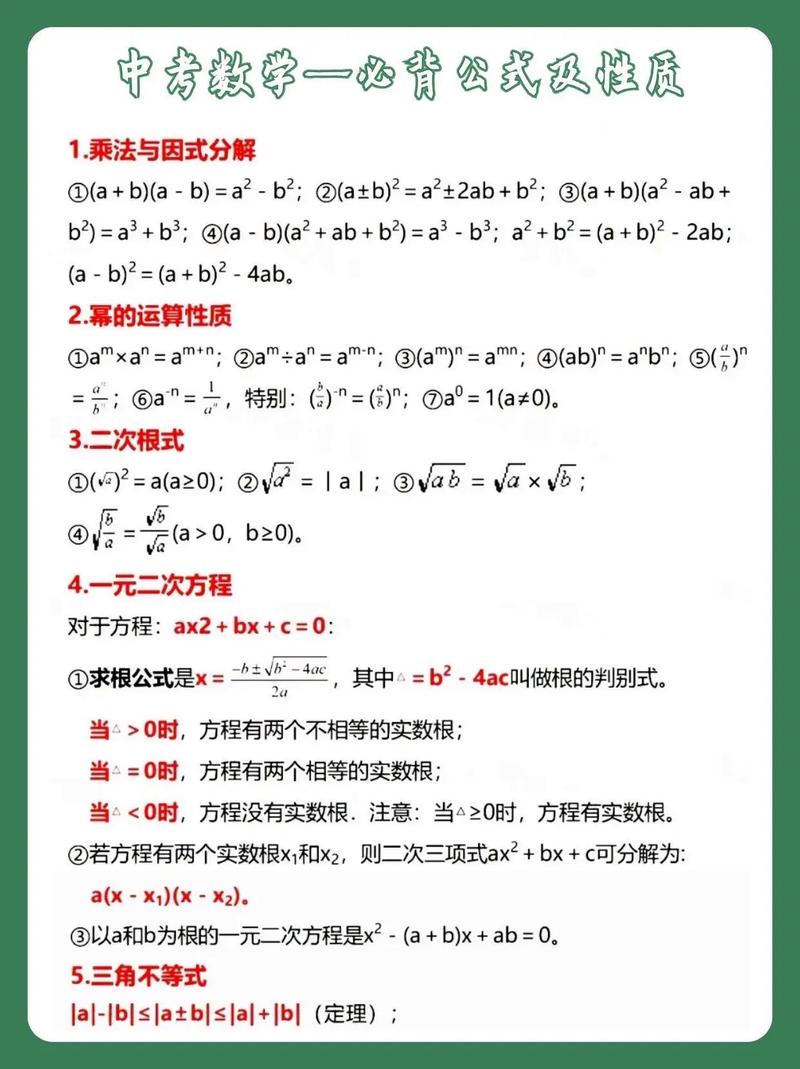

立足课标核心知识点 难题必须源于教材重点章节,例如函数图像与几何证明、代数式变形与分类讨论,命题者需梳理各年级知识脉络,在交叉区域设置问题,以二次函数为例,可将其与平面直角坐标系、动点问题结合,要求分析参数变化对图像的影响。

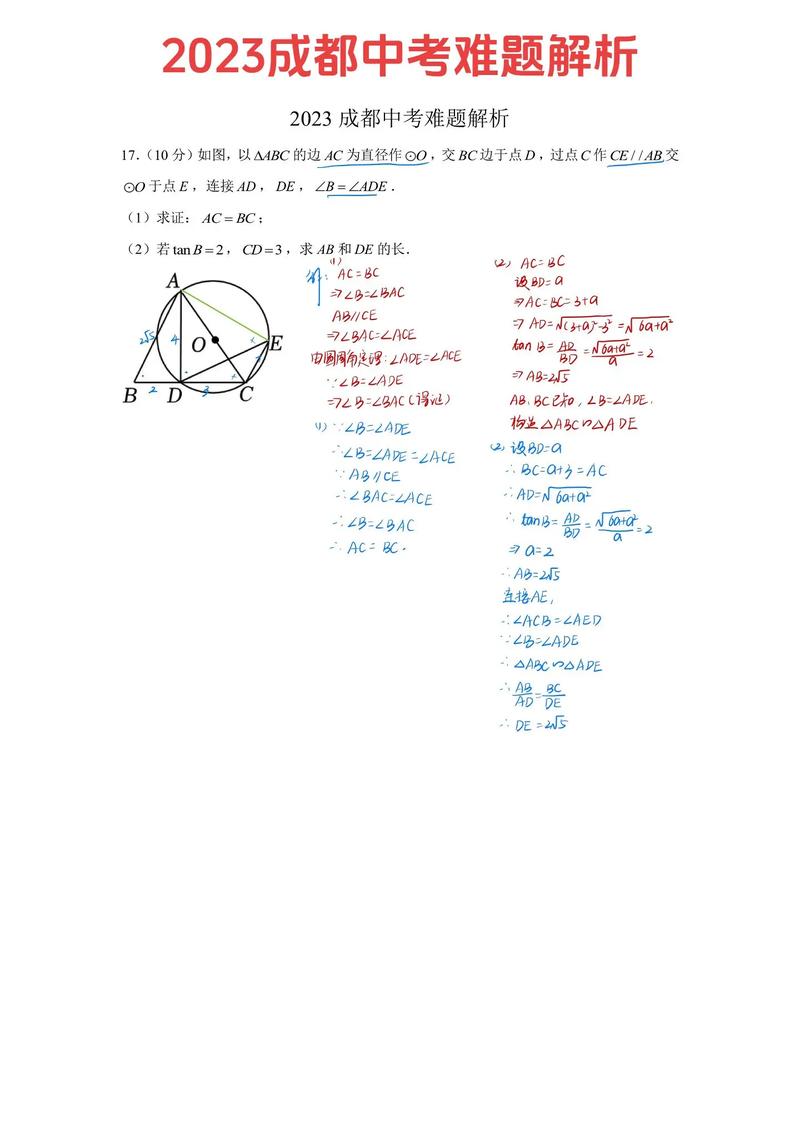

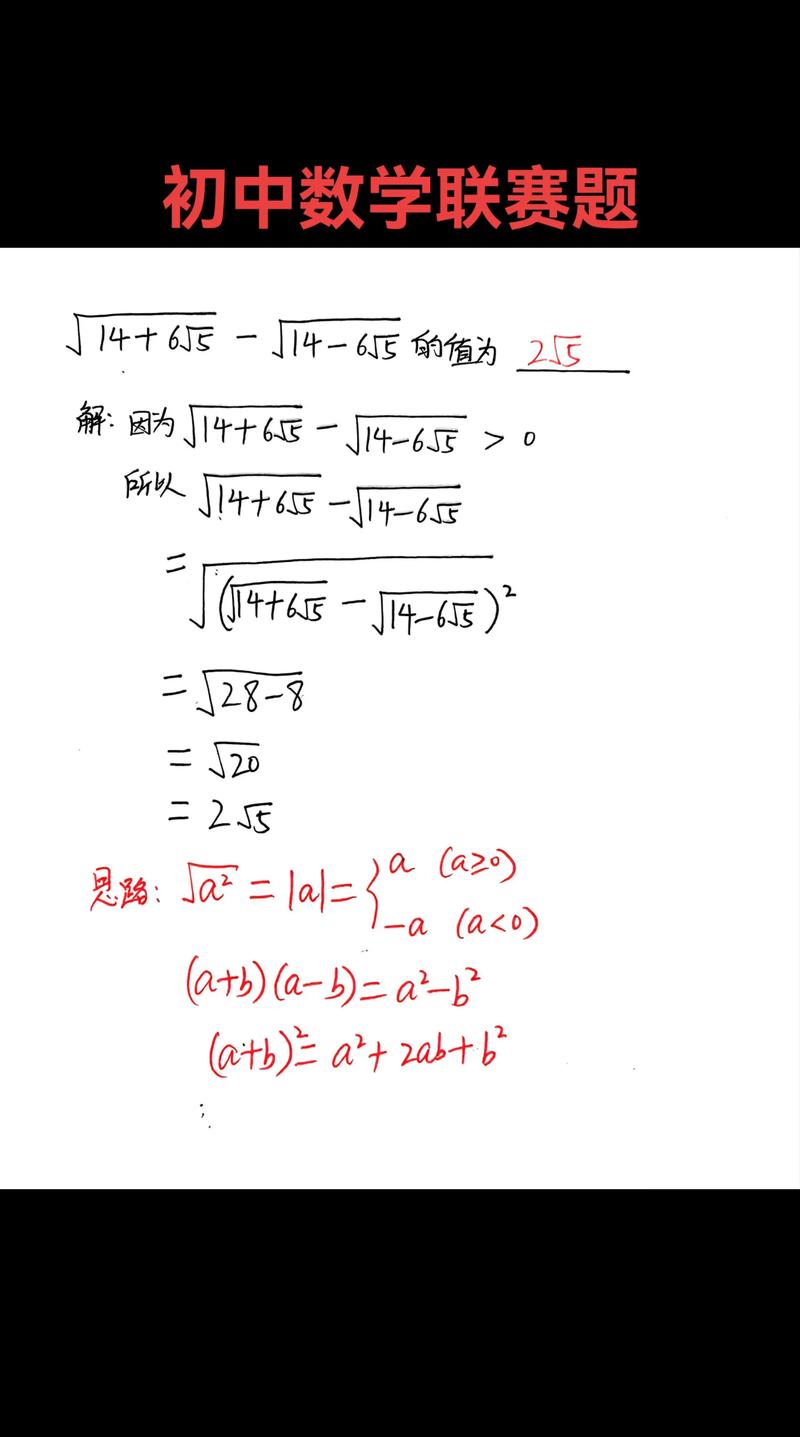

构建多层次解题路径 经典难题往往存在两种以上解法,例如在几何证明中,既可以通过添加辅助线运用全等三角形定理,也能通过建立坐标系进行代数运算,设计时要确保每种解法所需知识均在考纲范围内,但不同路径的思维强度有所差异。

设置合理的认知阶梯 将复杂问题拆解为2-3个关键步骤,首问侧重基础应用,后续问题逐步提升抽象要求,如概率统计题可先要求数据整理,再引导发现规律,最后延伸到现实场景的预测模型,每个过渡环节需预留思维踏板,避免出现逻辑断层。

融入数学思想方法 优秀试题应自然渗透数学思想,设计方程类题目时融入函数思想,几何问题体现变换观念,例如在三角形旋转问题中,不仅考察角度计算,更着重引导学生发现图形运动中的不变量。

创设情境化问题场景 将数学概念置于真实情境能有效提升思维深度,如利用公交车调度问题考察最优方案设计,通过植物生长数据建立函数模型,情境设置需符合学生认知经验,避免过度复杂的背景干扰数学本质。

把握难度调控技巧 通过调整条件隐显度控制难度,显性条件直接给出,关键条件需通过推理获得,适当设置“干扰条件”训练信息筛选能力,但需确保有用条件足够解题,答案设计应避免出现非常规数值,确保运算量在合理范围。

个人观点:出题本质是搭建思维脚手架的过程,最成功的难题应当让解题者经历“山重水复”的困惑后,能收获“柳暗花明”的顿悟,衡量试题难度的标准不应是得分率,而是学生在解题过程中呈现的思维品质提升。

还没有评论,来说两句吧...