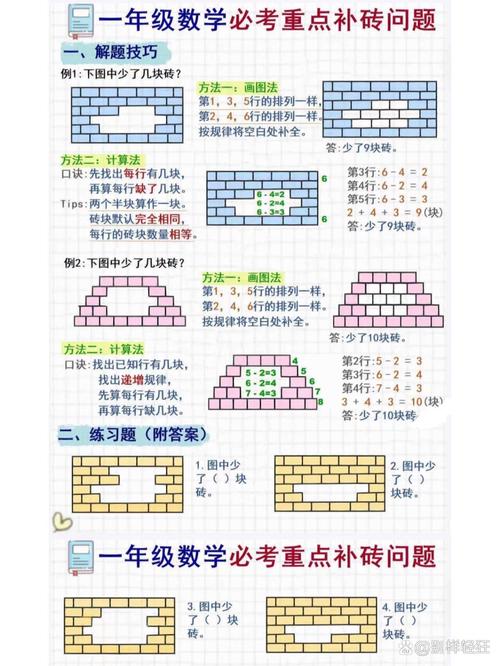

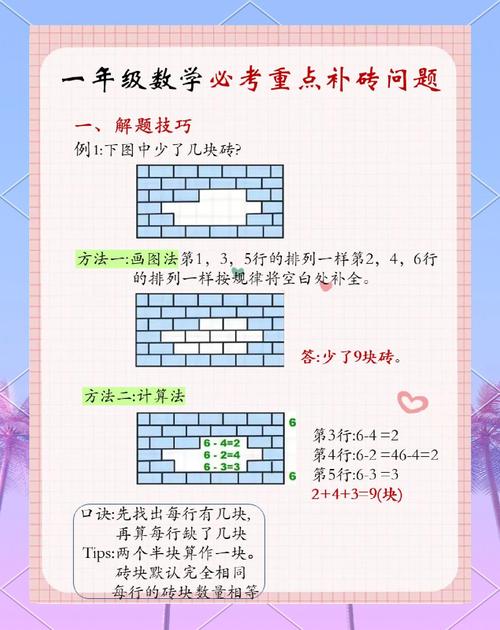

小学数学里有一种常见的“补墙”问题,这类题目通常考察孩子的观察能力和对图形组合的理解,下面我们通过一个具体的例子,来说明如何一步步解决它。

问题示例: 一面墙的砖块部分掉落,请根据剩余砖块的排列规律,计算出需要多少块砖才能将墙面补完整。

解题步骤:

第一步:观察墙面,找到排列规律 这是最关键的一步,请仔细观察完整的砖块部分,看它们是如何拼接的,砖块的排列是交替的,每一行的砖缝都错开,第一行是“ABAB”的排列方式,那么第二行很可能就是“BABA”,这样砖块才能相互咬合,让墙体稳固。

第二步:分析缺失部分的位置 看明白规律后,找到墙面缺失的部分,你需要判断出,在完整的规律下,缺失的位置原本应该是什么样子的,可以一行一行地数,也可以一列一列地看,确保脑海中的图案符合第一步发现的规律。

第三步:分区域计算所需砖块数量 将不规则的缺失部分,在视觉上划分成几个规则的小矩形,分别计算出每个小矩形区域里需要多少块砖,然后将这些数字相加,这样做可以避免重复计数或漏数。

第四步:动手画一画(如果题目允许) 在草稿纸上简单地画出墙面的网格,然后根据规律把缺失的砖块补上去,画图是一个非常直观的方法,能帮助你验证思路是否正确。

第五步:仔细检查与验算 得出答案后,不要急于结束,请再次将你计算出的砖块“放”回墙面的空缺里,检查一下整体的排列是否符合第一步找到的规律,每一行是否都严丝合缝。

来看一个简单的例子: 假设一面墙,每一层由完整的长砖砌成,但砖与砖之间是错缝排列,现在墙上有一个洞,这个洞的形状可以看作是由一个3块砖长的区域和一个2块砖长的区域上下组合而成。 根据规律,我们分别计算:

- 3块砖长的区域需要 3 块砖。

- 2块砖长的区域需要 2 块砖。 总共需要 3 + 2 = 5 块砖,我们再在脑海里把这5块砖填回去,确认墙面恢复了整齐的错缝规律。

个人观点: 解决补墙问题,本质上是在锻炼一种有序的思维方式,它教会孩子面对一个看似杂乱的问题时,先寻找内在的秩序,再按照这个秩序去重建完整,这个过程比单纯得出一个数字更有价值,如果您和孩子在解题中遇到困难,不妨多用积木或纸片来实际动手拼一拼,实践往往能让抽象的规律变得触手可及。

还没有评论,来说两句吧...