在初中数学课堂的板书和作业批改中,“解”字的书写不仅是一个形式,更是数学思维启航的标志,作为数学教师,规范书写这个字并赋予其教学意义,值得深入探讨。

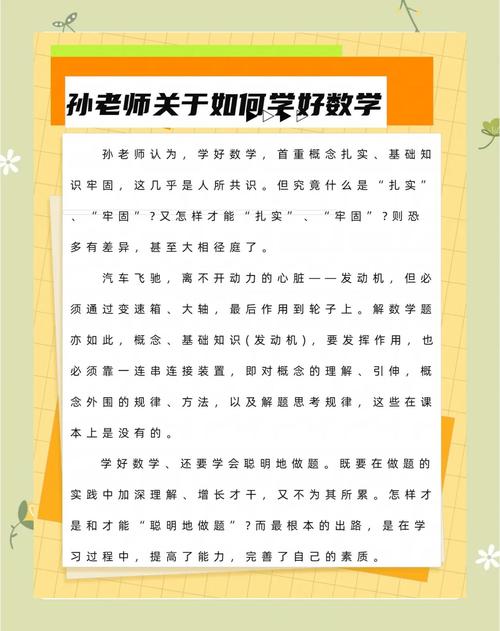

规范书写体现学科态度

数学是一门追求精确的学科,教师的板书直接影响学生对学科的第一印象。“解”字应保持工整清晰的结构,建议使用楷书或规范的行书,左边“角”部与右边“台”部的比例要协调,笔画间保持适当间距,避免潦草连笔,在黑板示范时,建议使用田字格定位法,确保字形端正,这样的书写示范能潜移默化地培养学生严谨的学习态度。

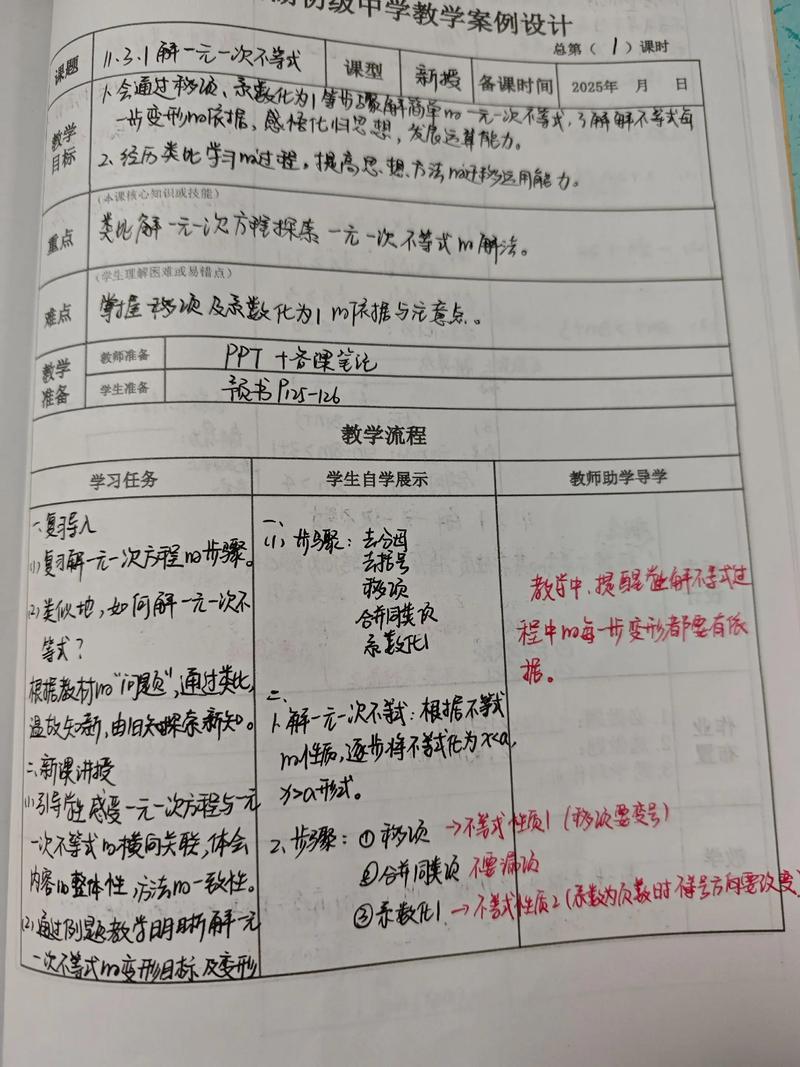

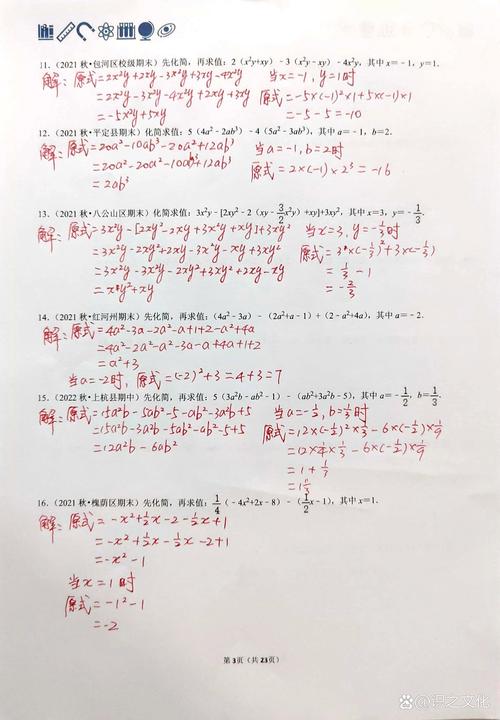

格式规范构建逻辑起点

完整的解题格式应包含三个要素:首行居中的“解”字,紧接着的冒号,以及从第二行开始的分步推导,这种格式不是形式主义,而是逻辑思维的视觉化呈现,当学生看到这个标准格式,就能自然进入解题状态,理解接下来的每一步都需要有理有据。

教学实践中的分层指导

对于七年级新生,建议在开学初用2-3课时专门训练书写规范和格式要求,可以通过投影示范、描红练习、作业展评等方式强化记忆,针对学习进度不同的学生,可以采取弹性标准:基础较弱的学生只要做到字迹工整、格式正确即可;对学有余力的学生,可以鼓励他们尝试将“解”字与解题过程的风格统一,形成个人特色。

赋予符号教育意义

这个字实际上承载着数学教育的深层理念,它标志着从问题到解答的思维历程开端,代表着将复杂问题转化为可操作步骤的起点,在课堂教学中,教师可以通过强调“我们现在开始‘解’决这个问题”,让学生建立符号与行动的联系,这种引导能帮助学生从被动接受转变为主动思考。

数学教育的价值不仅在于得出正确答案,更在于展现思考过程,规范书写“解”字并贯彻始终,正是这种理念的直观体现,当学生养成这样的习惯,他们获得的不仅是整洁的作业本,更是清晰的思维模式和严谨的治学态度。

还没有评论,来说两句吧...