一堂40分钟的小学数学课,时间看似短暂,却如同一幅需要精心勾勒的画卷,如何分配才能让学生学得扎实、有趣又高效?作为一位关注教学实践的站长,我认为关键在于张弛有度,遵循学生的认知规律。

第一阶段:情境导入,点燃兴趣(约5分钟)

课堂伊始,学生的注意力需要被快速吸引,这5分钟不是简单的“复习”,而是创设一个与新知相关的生活情境或趣味问题。

学习“认识人民币”时,可以模拟一个微型的“文具店”;学习“轴对称图形”时,可以展示美丽的剪纸或自然景观照片,目标是通过一个“小切口”,引发学生的好奇心和探究欲,让思维自然而然地进入数学轨道,这个环节贵在巧妙,不在于冗长。

第二阶段:探究新知,精讲多练(约20分钟)

这是课堂的核心环节,重在引导学生主动建构知识,而非被动接收,它又可以细分为两个部分:

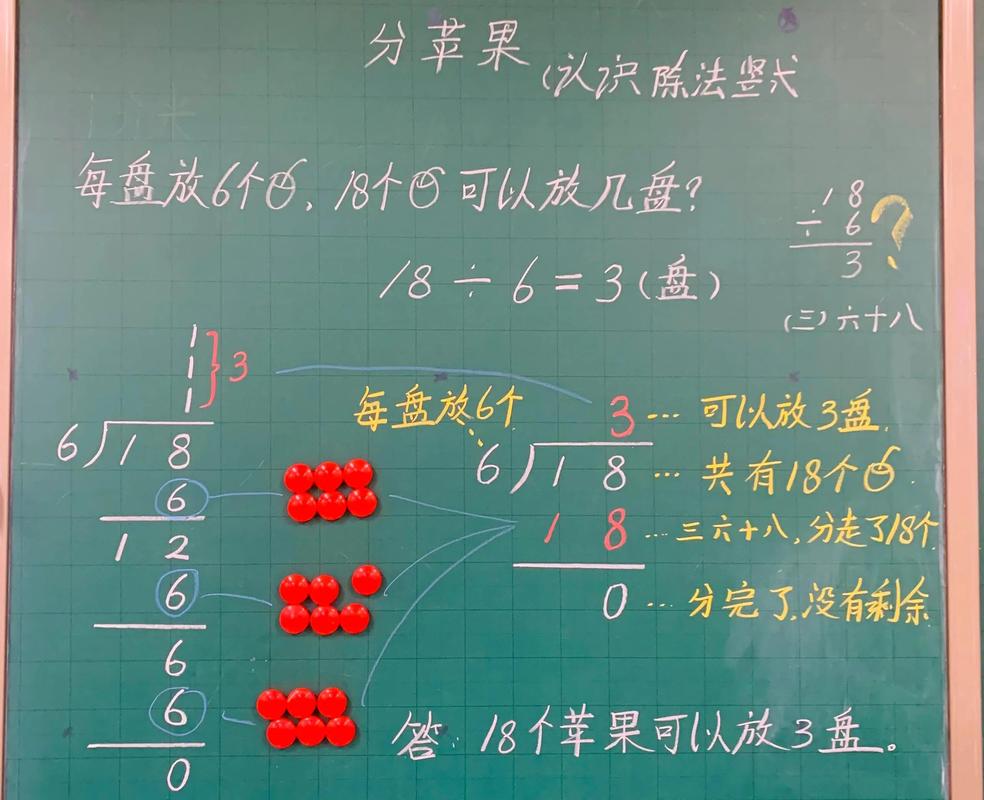

- 合作探究(约10分钟): 教师提出关键问题,鼓励学生通过小组讨论、动手操作(如摆小棒、折纸、测量)等方式,亲身经历知识的形成过程,教师在此过程中巡视、倾听,给予适时点拨,收集不同的思路和方法。

- 明晰算法(约10分钟): 在充分探究的基础上,教师需要帮助学生将零散的发现进行梳理、概括和提升,形成规范的概念、公式或计算法则,讲解务必精炼、准确,并立即配合1-2道有针对性的例题进行示范和巩固,确保学生听懂、会用。

第三阶段:分层练习,巩固内化(约10分钟)

知识听懂到掌握,必须经过练习,这10分钟的练习设计应体现梯度:

- 基础巩固题: 面向全体学生,紧扣本节课最基本的知识点,确保人人过关。

- 综合运用题: 鼓励学生运用新知解决稍复杂的问题,或与旧知进行联系,培养综合能力。

- 思维拓展题(可选): 为学有余力的学生准备,可以是富有挑战性的趣味题或开放题,满足不同层次的需求。

练习形式可以多样,如独立完成、板演、互动游戏等,并及时给予反馈和评价。

第四阶段:课堂小结与延伸(约5分钟)

最后的5分钟同样不可或缺,它不应是教师单方面的总结陈词,而应引导学生回顾:“这节课我们学习了什么?你是怎么学会的?最大的收获是什么?”通过学生的口将知识内化,可以布置一个与生活相关的“小任务”,回家测量一下客厅电视机的长和宽”,让数学学习从课堂延伸到家庭,体现其应用价值。

一堂好课的节奏,如同一次愉快的旅程:有引人入胜的开场,有充实深刻的探索,有酣畅淋漓的实践,最后带着收获与思考结束,这种分配方案旨在保障学生的主体地位,让数学思维在每一分钟里都能生根发芽。

还没有评论,来说两句吧...